【錯誤】網傳「葡萄屬於強鹼性食品…一位服務於公賣局台北啤酒廠的張先生…依照呂革令博士的建議,少吃酸性食物,多吃鹼性食物…發現腫瘤已呈現萎縮狀態」?

【錯誤】網傳「葡萄屬於強鹼性食品…一位服務於公賣局台北啤酒廠的張先生…依照呂革令博士的建議,少吃酸性食物,多吃鹼性食物…發現腫瘤已呈現萎縮狀態」?

一、此傳言為變造謠言,並不是曾任馬偕院長的呂革令撰寫文章。傳言第一部分提到呂革令跟啤酒廠張先生互動,是他人側寫,第二部分提到酸鹼體質和食物,為變造文。

二、酸鹼體質和酸鹼食物的說法,並無醫學根據。醫師指出,人體血液的酸鹼值恆定於「7.35-7.45」之間,並不會因為飲食就引起血液酸鹼值大幅度改變。

因此,此傳言為「錯誤」訊息。

背景

網傳「葡萄屬於強鹼性食品,這個一定要看。癌症,就這樣慢慢消失…30多年前有一位服務於公賣局台北啤酒廠的張先生…依照呂革令博士的建議,認真改變吃的習慣…1年後再到同一公立醫院檢查結果發現腫瘤已呈現萎縮狀態」等內容。

圖1:通訊軟體傳言擷圖

圖2:通訊軟體傳言擷圖

查核

爭議點一、此傳言的出處為何?

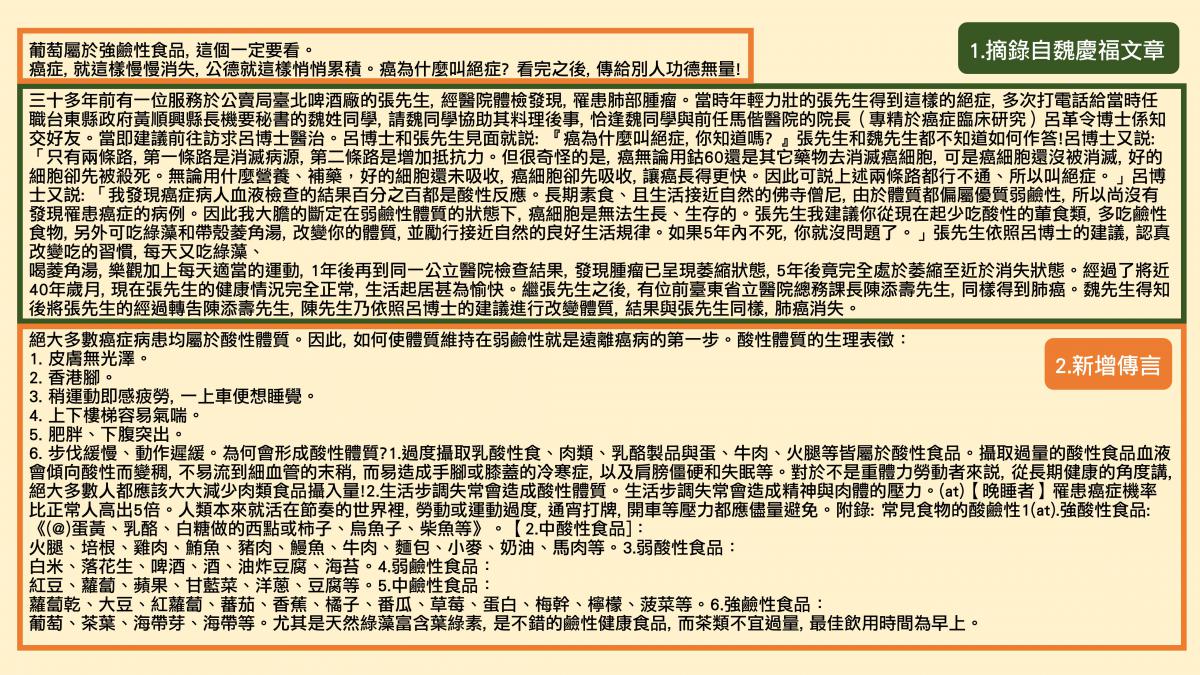

此傳言可分為兩部分:第一部分描述呂革令與公賣局臺北啤酒廠張先生互動,第二部分提到癌症病患均屬於酸性體質,介紹酸性體質的生理表徵、形成原因,並提出建言。

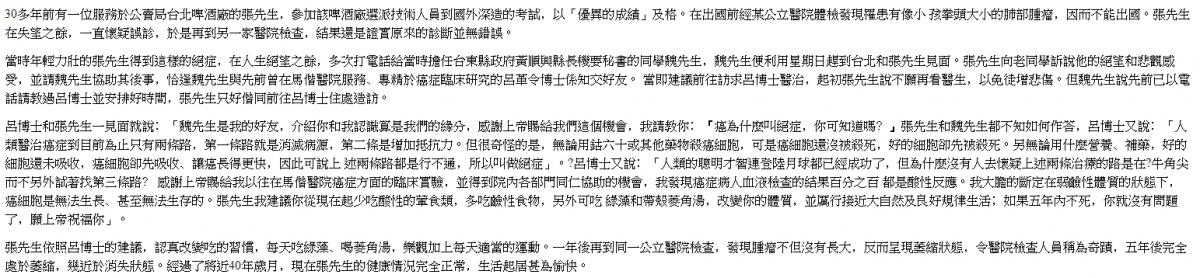

針對傳言的第一部分,查核中心調查,傳言的第一部分是摘錄自魏慶福所撰寫的〈我所認識的前台北馬偕醫院院長—呂革令博士〉 ,收錄於賴永祥長老史料庫,這是台灣教會史料的重要收集網站。此文也曾刊登於《太平洋時報》1178期 (2009年5月20日),亦見於魏慶福部落格(2004年5月18日)。

圖3:〈我所認識的前台北馬偕醫院院長—–呂革令博士〉擷圖

圖4:社群網站傳言變形過程/台灣事實查核中心製圖

查核中心比對,傳言的第一部分,是由他人側寫,並不是呂革令親自傳寫的文章。

傳言描述呂革令「專精於癌症臨床研究」,查核中心求證馬偕醫院公共事務課。公共事務課檢索馬偕醫院百年院史後表示,呂革令的確於1949年至1954年1月6日擔任馬偕醫院院長,1945年兼任外科主任,1948年兼任藥劑科主任,不過,當時馬偕醫院並無癌症專科。

至於傳言的第二部分,並非出自魏慶福一文,為新增傳言。

爭議點二、傳言指稱,人體有酸鹼體質,並把食物依酸鹼分類,是否有醫學根據?

(一)查核中心採訪新光醫院腎臟科主任方昱偉。他表示,肉類經過代謝反應後,會分解為胺基酸,屬於偏酸性食物,不過,人體血液的酸鹼值恆定於「7.35-7.45」之間,並不會因為飲食就引起血液酸鹼值大幅度改變。

方昱偉補充,臨床醫學上沒有「酸鹼體質」一詞,該定義在人體功能正常情況下不存在,僅有腎臟功能調節出問題或是藥物使用才有可能導致「酸血症」。

(二)查核中心採訪北市聯醫仁愛院區泌尿科主治醫師黃建榮。他表示,若患者血液的酸鹼值低於7.35,通常是呼吸或腎臟功能出現問題;若患者血液酸鹼值高於7.45,通常是過度換氣或鹼中毒。

(三)查核中心聯繫採訪退休的加州大學舊金山分校醫學院教授林慶順。他曾於2016年,發表文章指出,健康人正常血液的酸鹼值介於7.35到7.45之間,屬弱鹼性;血液酸鹼值若低於7.35,即為「酸中毒」,代表身體調節功能出了問題,像腎臟疾病、慢性阻塞性肺病(COPD)等疾病患者。反之,如果血液的酸鹼值高於7.45,則是「鹼中毒」。

他指出,酸鹼中毒多由疾病導致,並非因為體液過酸或過鹼導致疾病,也不可能因為吃了一些酸性或是鹼性食物,而改變血液酸鹼度。

結論

一、此傳言為變造謠言,並不是曾任馬偕院長的呂革令撰寫文章。傳言第一部分提到呂革令跟啤酒廠張先生互動,是他人側寫,第二部分提到酸鹼體質和食物,為變造文。

二、酸鹼體質和酸鹼食物的說法,並無醫學根據。醫師指出,人體血液的酸鹼值恆定於「7.35-7.45」之間,並不會因為飲食就引起血液酸鹼值大幅度改變。

因此,此傳言為「錯誤」訊息。