近期網路流傳一則影片,宣稱是復健科醫師,提醒民眾注意5個壞習慣以保護膝蓋。其實,該影片是以AI生成內容和醫師講解,內容夾雜片面、錯誤資訊,可能誤導大眾。

一、網傳影片經AI生成,內容有多處破綻,包含醫師科別前後敘述不一、畫面生成有不自然之處,也夾雜錯誤的膝蓋退化資訊,誤導軟骨磨損會流進血液、增加心血管疾病風險。

二、復健科醫師表示,網傳影片有提到部分正確觀念,例如要活動、要慎選鞋子等,但說法並不完整,也忽略關節炎有急、慢性之分,不同階段的治療、運動方式不同。

專家說,若在急性期,膝蓋會疼痛、腫、有積水感、也會微微發熱,這時候不要勉強運動,應就醫治療,讓發炎的組織有時間修復。若是慢性的關節炎,則應加強大腿肌力訓練,多運動、鍛鍊膝關節周圍的肌肉,反而可以保護膝蓋、防止磨損。目前的科學實證也顯示,肌力訓練是最有證據力的退化性關節炎治療方法。

三、網傳影片建議膝蓋痛不要爬山;復健科醫師表示,急性期當然不適合爬山,但慢性關節炎患者的運動最重要是持之以恆、做有興趣的運動,不管是爬山、慢跑都可以,但必須注意肌力的負荷度。登山可以使用雙側登山杖、穿護膝、下坡衝擊力道較大要減速慢行。

網傳影片有提到正確的膝蓋保養觀念,但也夾雜錯誤資訊,這是典型AI生成影片的特性,虛構專業人物、醫療情境營造權威感、賺取流量。因此,為「部分錯誤」訊息。

背景

近期網路流傳一則影片,一位自稱「骨科醫師」的陳建宏,說要為大家「揭開這個圍繞在膝蓋保養周圍,最溫暖也最致命的健康騙局。」這則標題為「膝蓋就是這樣壞掉的!復健科醫師提醒:這5個壞習慣一定要戒掉,別等走不動才後悔!」的影片,上傳2週後,該則影片在Youtube「智慧之泉」頻道上已累積逾50萬次的點擊。

在長達21分多鐘的影片中,主述者提到,若膝蓋痛就選擇完全不動,會截斷膝蓋軟骨的營養供應,關節得不到營養,軟骨會失去彈性而互相乾磨,乾磨過程會產生磨損顆粒,會引發無菌性發炎,甚至會隨血液流到全身,攻擊血管壁、增加心血管疾病風險。主述者也提到,爬山、爬樓梯會讓膝蓋加速報廢、要慎選冷熱敷時機、要挑選可以支撐足部的鞋子、要注意坐姿等。

查核

查核點一、網傳影片有什麼問題?

影片中人所自稱之專業科別前後不一致 可信度存疑

(一)影片中的年長男性自稱「陳建宏醫師」,在「骨科還有運動復健這個領域服務了將近40年」(06秒處),但在影片的16:44處,影片中人又自稱是「復健科醫師」。「骨科」與「復健科」在醫院中是兩個不同的科別,影片中這位自稱為醫師者的自我描述,前後前後出現明顯不一致。

(二)根據衛福部醫事查詢系統,台灣共有9位名為陳建宏的西醫,其中一位是骨科,兩位是復健科醫師,但都不是影片中的這一位。

查核中心電訪目前在台南開業的骨科醫師陳建宏。他說,據他所知台灣並沒有其他與他同名同姓的骨科醫師。經網路查詢,目前任職林口長庚醫院的復健科主治醫師陳建宏,以及目前任職於台北市內湖適康復健診所的陳建宏醫師,也明顯與影片中人不同。

(三)以肉眼觀察,影片人物的表情、手勢缺乏變化,像是同一段影像不斷重複,只是隨著講話內容變換了嘴型;在29秒處,原本應該在麥克風防噴罩後方的臉頰,卻跑到了防噴罩前面,明顯不合理。

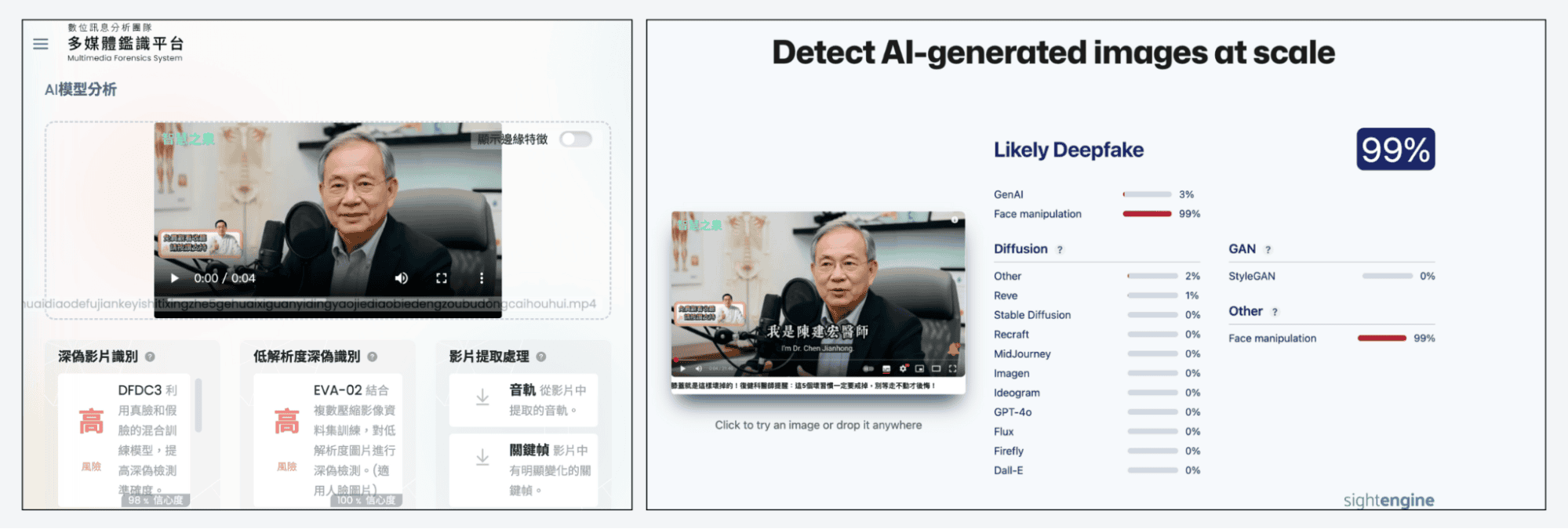

使用多媒體鑑識平台檢視,該影片極可能為AI深偽變造;再使用sightengine軟體檢視影片中的人臉擷圖,深偽的可能性亦高達99%。

查核點二、膝蓋保養知識

關節炎有急性、慢性期之分 急性期少活動、慎選運動;慢性期要注重肌力鍛鍊

台大醫學院復健科教授陳文翔表示,網傳影片有提到一些正確的觀念,例如要適度活動、要選好的鞋子、要注意不要常從深蹲的地方起身(例如坐軟沙發後站起來);但其論述不完整、且沒有說清楚膝蓋疼痛有分急性期和慢性期,不同階段的治療、保養方式有差異;且也不會像影片說的這麼誇張、沒有注意某些習慣就會讓「膝蓋報廢」;也不會發生「關節磨損顆粒攻擊血管壁、造成心血管疾病」的狀況。

陳文翔說,膝關節組織若受到不當刺激或損傷,就會引起發炎反應,發炎又有急性和慢性之分。急性的發炎會有明顯的疼痛感,膝蓋會腫、感覺有積水、並微微發熱,此時應該要就醫治療,不要過度活動,爬山、跑步、騎腳踏車等都不適合,讓受傷組織有足夠的修復期(通常一至兩個月)。

隨著年齡增長,膝關節也會退化,陳文翔說,40至50歲開始有些人就會感覺走路有點不舒服、膝蓋有疼痛感,這是因組織磨損導致的慢性關節炎,多運動、鍛鍊膝關節周圍的肌肉,反而可以保護膝蓋、防止磨損。目前的科學實證也顯示,肌力訓練是最有證據力的退化性關節炎治療方法。

慢性關節炎患者也可以爬山 肌力訓練要循序漸進

陳文翔說,慢性關節炎患者的運動處方,最重要的是持之以恆、做有興趣的運動,不管是爬山、慢跑都可以,但必須注意肌力的負荷度,不要從事超過自己能力的運動。肌力訓練可以從健身房、騎車、走路、爬小山等循序漸進。如果在家,常使用的訓練方式是反覆半蹲與站立,靠牆半蹲與站起是一種簡便安全的訓練方式;踩腳踏車、飛輪與阻力訓練也可以。

如果退化性關節炎患者想要爬山,除了注意肌力,陳文翔建議,可以使用登山杖、穿護膝、下坡衝擊力道較大,膝關節負荷增加,肌力不足者要減速慢行。奧地利學者針對登山嚮導的研究顯示,使用雙側登山杖走25%下坡,比未使用登山杖者,可減少15-25% 膝關節的受力,有效減少膝部負擔。

膝蓋保養要趁早 大腿前側的「股四頭肌」與後側的「股二頭肌」很重要

骨科診所醫師陳建宏也提醒,人體膝關節出現退化的平均年齡約為50歲,性別(女性比例高些)、肥胖都是重要因子,建議膝蓋保養從40歲就要開始,持續段練大腿前側的「股四頭肌」與後側的「股二頭肌」,讓號稱「第二心臟」的大腿肌群強壯有力,避免出現肌少症,就是延緩膝蓋退化的最佳良方。

退化性關節炎療法多元,陳建宏說,使用藥物止痛應審慎,若有針劑治療,因牽涉個體差異,對不同病人的效果可能有差異,且部分針劑為自費項目,民眾選擇時應該視個別狀況而定,不是貴的就比較好。若進展到置換膝關節,病人後續進行完整、足夠的復健訓練更為關鍵。

補充資料

近期夾帶錯誤資訊的AI影片爆量

近期此類AI生成影片大量出現,查核中心已初步進行整理與分析。其中包括講述台灣醫療技術超強,治好丹麥王子、西班牙公主的感人故事,已經查核中心查證其人物、故事全為虛構。另有以AI影像冒用已故《BBC》主持人艾倫・湯普森名諱,捏造其主持「社會信任與安全奧林匹克競賽」,而且由台灣獲得冠軍的虛構故事影片,亦被查證為假。這則「膝蓋就是這樣壞掉的」影片,也是另外創造一個影像,冒用專業者姓名,意圖提高權威感。

國家資通安全研究院研究員戴毓辰分析指出,影片開頭的男性畫面應該是由一類多模態、音訊驅動的人物動畫生成模型所產生。這類模型可輸入圖片與聲音,自動合成具表情與情感變化的影片與基本的手勢動作,較知名的例子是騰訊開發的Hunyuan Video-Avatar。

戴毓辰說,由於屬於生成式模型,影片中可見典型瑕疵,例如在29秒處,原本應該在麥克風防噴罩後方的臉頰,卻跑到了防噴罩前面,明顯不合理。與傳統深偽影片不同,目前對這類影像已無法僅觀察「唇形周圍模糊」作為判斷依據,因為製作機制已經改變。

戴毓辰研判,在超過20分鐘的影片中,除了9分20秒前後的女性影像,判斷應屬真實拍攝的素材之外,其他圖片元素皆由生成式AI產生。至於聲音部分,推測係由文字轉語音(TTS)系統生成,且當前技術已能將情緒融入聲音,聽起來更接近真實人聲。