核三重啟公投8/23登場 8大關鍵一次看懂

記者/曾慧雯、陳偉婷、陳培煌、許雲凱、邱劭安;責任編輯/陳偉婷

核三廠最後一部機組在2025年5月停機,台灣正式進入「非核家園」,但台灣的能源政策持始終是社會爭點。立法院今年5月13 日三讀通過《核子反應器設施管制法》,將核電廠運轉期限延長至60年,奠定核電廠延役的法制基礎。立法院也在5月20日通過民眾黨團提出的核三延役公投案,公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後,繼續運轉?」並訂於8月23日投票。

日前,中選會陸續舉辦5場公投意見發表會,正方代表強調核能可穩定供電、核綠共存是世界潮流;反方代表則稱核三廠老舊且位於斷層、核廢料風險無法解決等。

查核中心也蒐集網友提問,包括公投結果有無效力、核三廠延役是否有安全評估、核三廠曾發生的「3A事件」始末、核廢料要放哪,以及對於恆春斷層、戰時用電及福島核災後健康風險等疑慮,以QA方式整理出最常見的8大問題,在公投前幫助讀者掌握重點。

以下為8大Q&A(可直接點按跳轉)

關於公投

Q1:重啟核三公投從何而來?

核三已除役,但立院修法給予延役法源依據,藍白立委推動重啟公投

根據《核子反應器設施管制法》第6條,核電機組的運轉執照最長有效期限為40年。核三廠的兩部機組分別於1984年、1985年商轉,因此,在40年運轉期滿後,已在2024年7月、2025年5月相繼除役。

不過,立法院在野黨團積極推動並在2025年5月13日三讀通過《核管法》第6條修正案,取消執照屆滿前5-15年得提出延役申請的限制;修正後,核電機組期滿若要繼續運轉,經營者可向主管機關申請換發執照,新執照最長可再延長20年。也就是說,這項修法給予重啟核電法源依據。

今年4月18日,民眾黨團提出「重啟核三」公投案送出經濟委員會逕付二讀並交付協商,至5月20日立法院院會,經藍白立委人數優勢三讀通過。經中選會訂於2025年8月23日舉行公投。

Q2:公投結果有效力嗎?

公投結果具法律效力,政府須回應。但不保證重啟核三,仍須通過核安會安全審查

《公投法》規定,全國性公投可分為「法律複決」、「立法原則創制」、「重大政策創制或複決」及「憲法修正案複決」。「重啟核三」公投經立院提案通過後,由中選會審查後宣布成案,並認定屬於「重大政策之創制或複決」範疇。

東吳、靜宜、世新大學法律學系兼任講師王鼎棫分析,中選會認定這個公投案屬「重大政策之創制或複決」。由此可知,它不是想變出新的法律(立法原則之創制),也不是單純反對某條法律的出現(法律複決),而是直接交由人民來決定「重大政策的變動」。不過,相較公投法其他三類中,「重大政策創制或複決」類型的公投結果,僅規定政府必須做出「必要處置」,但並沒有清楚定義「必要處置」的範圍與內容為何。

王鼎棫說,一般來說,依據《公投法》第30條規定,公投通過後,總統或有權責的政府機關必須採取必要的行動來落實公投的內容。換而言之就是政府不能說「我不要做」,政府通常會按照不同公投主文,編列預算支應或指示相關單位做必要的準備,確保每個公投結果能真正落地。

然而這不代表「公投通過」就會重啟核三。王鼎棫指出,這次公投主文的還加了一個條件:「經主管機關確認沒有安全疑慮後,恢復後繼續運轉」作為前提,但《核子反應器設施管制法》第6條規定,由核能安全委員會負責把關安全審查。如果核安會認為有安全疑慮、不發執照,這是依法行政,並不能算是政府拒絕執行公投。

王鼎棫補充,由於公投主文描述較模糊,並沒有明定核安會一定要「主動」進行安全評估。因此可能會出現:即使公投通過,主管機關也不啟動評估程序,也就沒有後續的「繼續運轉」。對此,也有聲音認為,這樣的做法也不一定算是違反公投結果。

關於核三安全性

Q3:若要重啟核三,是否需要做安全評估?

核三重啟須經核安會審查並完成安全評估

《核管法》第6條修正後,核能安全委員會在8月1日提出子法《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》部分條文修正草案。《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》原本規定,核電廠必須在執照有效期間屆滿前5年至15年提出延役申請,但修法後則無此規定,讓核電廠可以依實際狀況調整。

前述子法修正草案中,除維持既有老化評估、安全分析等4項報告外,並新增輻射、耐震評估等2項報告,台電將依此評估核三廠是否符合安全重啟的條件。預告期為60天,最快2025年10月可正式公告。

針對核三重啟的安全評估,查核中心採訪清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏。李敏表示,目前台電還沒開始製作正式的核三重啟評估報告,因為要先等公投結束才會知道全民意向,不過由於台電為核三廠延役做了很多準備,因此報告的架構、內容其實已經完成,只要補上近期資料就可以提出,交由核安會審查。

李敏說明,美國目前已經審核90幾個核電機組的延役申請,台灣的核電廠設備均向美國購買,因此相關法規也是照著美國走;相較美國的規範,台灣還多出「10年換照」,也就是核電廠重要組件每10年要重新檢查一次,安全把關更為嚴格。

李敏表示,核電廠要能運轉,一定是先能確保安全,例如核三廠延役以20年為目標,要先評估設備及重要結構的混凝土能再維持20年嗎?部分設備如各種閥、泵浦、開關等有維修週期,但反應爐壓力槽等組件則無法更換維修;如果某些設備故障次數超過預期,法規單位可勒令機組停止運轉,甚至吊銷執照。他說,如果核三真的要延役,目前沒有大型設備需要汰換更新。

核安會在立院三讀通過《核管法》第6條修正草案後說明,對於核電機組運轉執照期滿要繼續運轉者,已明訂提出申請換發執照的期限及相關技術評估要求,與先進國家作法相同。

而在核三廠2號機組停機除役前,台電公司曾發布新聞稿指出,核一、核二廠當前在技術上均無延役或重啟的可能,即使是核三也無法直接繼續運轉,仍需採購更換燃料,並進行各項安全檢查、設備更新汰換及通過國際同儕審查等具體工作以確保核安。

Q4:核三廠曾經發生的「3A事件」是什麼?

2001年核三廠「3A事件」無輻射外洩,事後原能會要求改善,監院也提出糾正

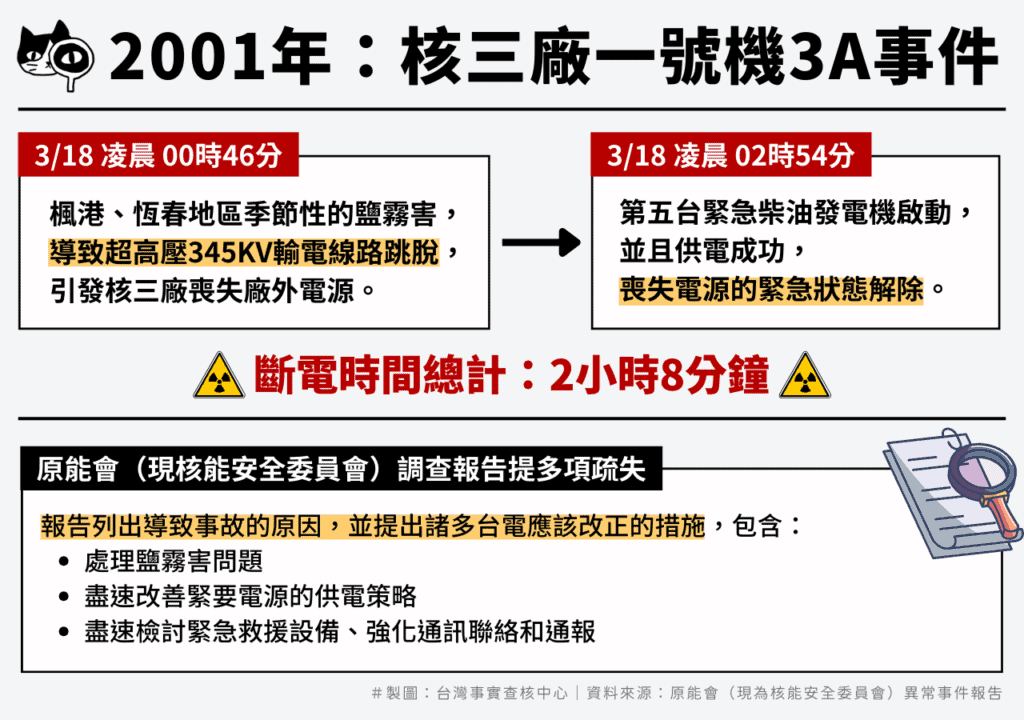

核三廠一號機2001年3月18日發生廠內外交流電源斷電事故,當時的原能會(現為核能安全委員會)針對此事故,發佈異常事件報吿(非急停)。另為確實深入瞭解事故原因,當時的原能會主委委請清大教授陳國誠另成立10人獨立調查團,平行追查事故肇因。

報吿指出,3月18日凌晨0時46分,楓港、恆春地區季節性的鹽霧害導致超高壓345KV輸電線路跳脫,引發核三廠喪失廠外電源。在廠內安全交流電源系統故障,且緊急柴油發電機也無法供電下,造成一號機兩串緊要電源匯流排同時失電,機組進入3A事故。整起事故於當日凌晨2時54分第五台柴油發電機成功供電後解除。

原能會的報告詳細列出導致事故的原因,並提出諸多台電應該改正的措施,包含應該徹底解決核三廠場外輸電線路鹽霧害的問題、盡速檢討改善核三廠內緊要電源的供電策略等,也要盡速檢討緊急救援設備及強化核電廠事故通訊聯絡和通報。

針對大眾關心的反應器安全,報告也指出,3月17日凌晨,一號機因為失去廠外電源停機,即一直處在停機檢查狀態。3月18日事件發生時,反應器已經停爐達21小時以上,爐心餘熱已降至相當低的程度,加上蒸汽驅動輔助飼水泵正常發揮功能,配合蒸汽產生器動力釋壓閥的操作,反應器在事故過程中,均在適當控制下逐漸降溫及降壓。事後觀察反應爐冷卻水洩水槽及圍阻體集水池的水位變化,也顯示反應器冷卻水泵軸封沒有洩漏現象。

報告也指出,根據核三廠放射試驗室5部高壓游離腔的紀錄,可確證電廠在此期間沒有放射性物質外釋。當時原能會輻射偵測中心在核三廠周圍及下風向地區取樣分析,結果顯示均在環境背景的變動範圍內, 顯示此次事故對環境無輻射安全的影響。

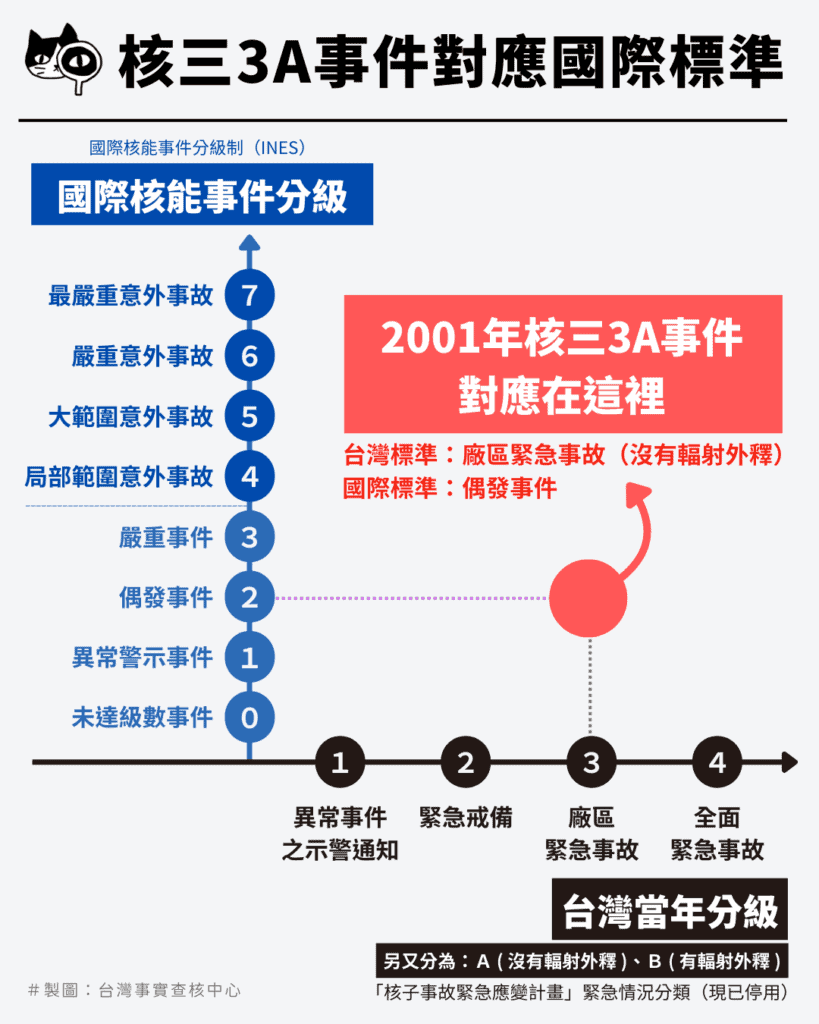

也就是說,核三3A事件是廠區內的緊急事件,也沒有輻射外洩,若以國際核安事件等級來說,應為第二級的「偶發事件」,不過,此事件依然茲事體大,從原能會的報告可知有多項待改進的疏失,監察院也提出糾正。

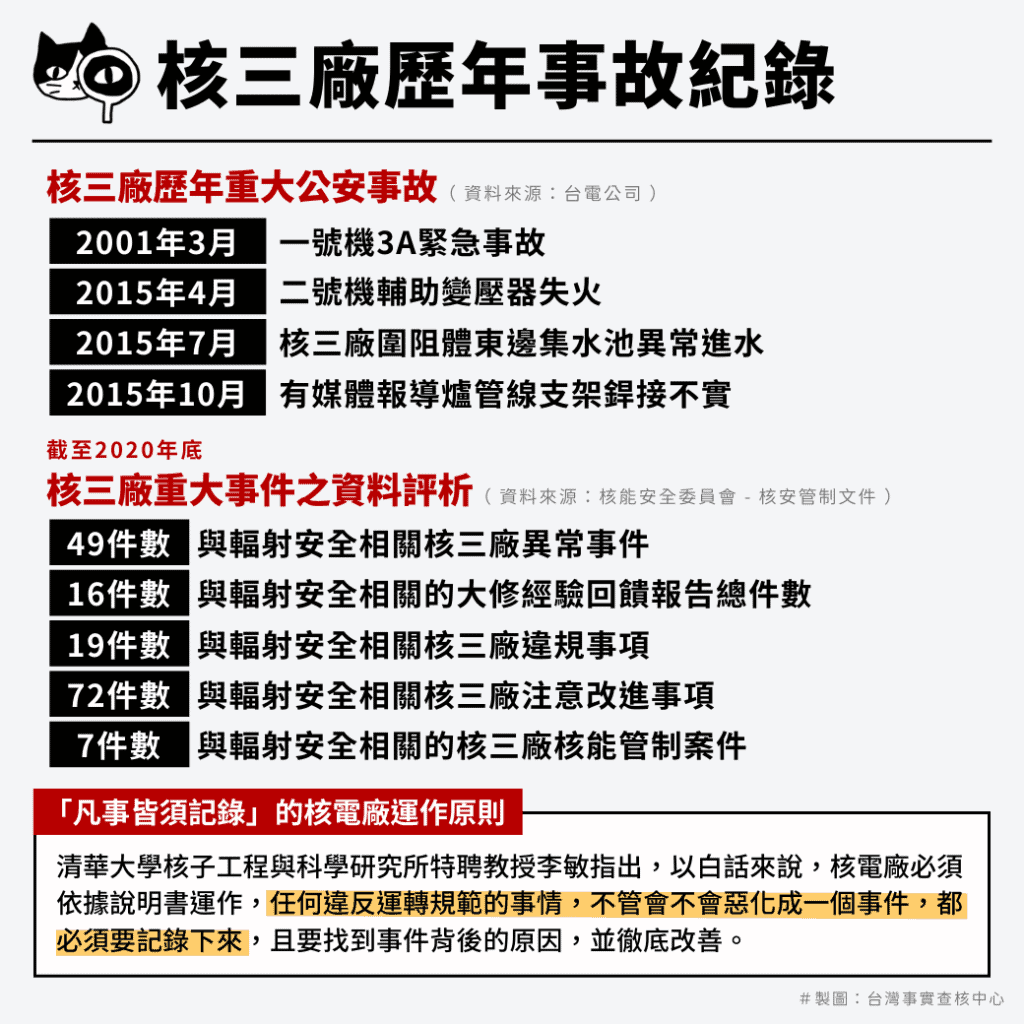

根據台電公司整理的核三廠歷年重大公安事故,除了2001年的3A事件,2015年4月也發生二號機輔助變壓器失火事件、同年7月發生核三廠圍阻體東邊集水池異常進水事件、 2015年10月另有媒體報導反應爐管線支架銲接不實事件。

檢視核能安全委員會官網核三廠第三章【設施運轉歷史及曾發生的重大事件與其影響】亦可知,截至109年12月底,與輻射安全相關核三廠異常事件共49件;與輻射安全相關的大修經驗回饋報告總件數共16件;與輻射安全相關核三廠違規事項共19件;與輻射安全相關核三廠注意改進事項共72件;與輻射安全相關的核三廠核能管制案件共7件。

Q5:針對恆春斷層,核三廠有因應措施嗎?

核三廠已強化耐震並經核安會核備,但地震風險仍在

經濟部中央地質調查所在2009年公布南部恆春斷層為第二類活動斷層(3萬5千年曾經錯動過)。核三廠距離恆春斷層系統約0.7公里。

由於這是核三廠建成後才出現的新事證,台電也展開一系列調查評估,並在2015年、2022年針對恆春斷層地質概況、可能造成的地震危害,以及核三廠如何補強因應等,發布過公開的評估報告,核安會也已完成審查。

從台電報告可得知,台電已在2014年3-6月將核三廠二串安全停機路徑的耐震餘裕度,由原本的0.4g增加到0.72g,並且完成桶槽系統附屬設施、海水泵、緊要寒水機、電器盤體、電驛等設備的補強及改善工作,至於核三廠廠房結構的抗震強度也無虞。補強後,代表就算發生評估基準地震0.72g(921大地震相當於0.4g)時,仍能保有兩串安全停機路徑可用,使電廠能安全停機。

在2011年福島核災後,原能會(現改名為核安會)要求台電公司依美國核管會專案小組建議事項,執行地震危害再評估、耐震評估及強化作業等,執行程序依循美國「地震危害分析資深委員會(SSHAC)」所訂定第3層級(SSHAC Level 3)之程序,進行「機率式地震危害評估」。結果發現,核三廠的最大地表加速度(PGA)為1.384g,遠遠超過核三廠最初設計與補強後的耐震餘裕度。而對於核電廠的安全性,監察院也展開調查。

台電公司8月21日表示,由於2021年分析結果顯示核三廠地震力為1.384g,因此台電也將核三廠安全停機系統的耐震能力提升至1.384g,並獲核安會核備。台電發言人蔡志孟受訪時則說明,SSHAC Level 3分析出的1.384g,評估的其實是機率,也就是說,當發生1.384g的地震時,核三廠會有多大的機率能安全度過。

清大核工所特聘教授李敏表示,「防震」確實是核電廠設計重要的一環,在核三廠安全分析報告裡也有地震專章,代表核電廠的設計基準、設備等,都要符合規範,需列出耐震強度、斷層錯動後會對電廠造成什麼樣的衝擊與影響等。

李敏指出,如果哪天真的發生最大地表加速度為1.384g的地震,恐怕不只是核三廠,整個恆春半島都會消失;他認為,地震的發生當然有機率,必須根據風險做出選擇。

國立台灣大學地質科學系名譽教授陳文山則曾經在記者會中,以地質專業角度分析恆春斷層對核三廠造成的安全問題。

陳文山說明,恆春斷層經過核三的大門,距離反應爐大概只有900公尺,也就是說,「斷層就在廠區裡面」是確定的事實,而且核三底下的岩盤層還很年輕,對地質學家來說仍是活動的構造,因此這是一個非常危險的廠址,因為地震時地表會拱起來,將破壞圍阻體裡面的所有設施,管線都會斷掉,絕對不可能抵抗。

陳文山表示,如果核三重啟,代表又要再賭一次,未來大地震機率只會越來越高,且因核廢料未來仍要繼續存放於此,仍無法完全度過風險。

關於戰時用電

Q6:戰爭時期,保留核能是否較具韌性?核電廠會不會成為攻擊目標?

戰時核電廠不排除成為攻擊目標;國家智庫認為若戰時天然氣中斷,台灣仍有穩定供電能力

國防安全研究院國家安全研究所研究員沈明室表示,核電安全本身是能源韌性的重要組成部分。就核電安全而言,風險來源可分為自然因素與人為因素。人為因素除了恐怖攻擊與蓄意破壞外,「戰爭」無疑是最具挑戰性的變數。雖然過去並無明確案例顯示核電廠在戰爭中遭破壞並導致輻射外洩,但這並不代表風險不存在。事實上,無論是遭遇何種形式的破壞,只要導致核電廠停擺,都將對整體供電造成衝擊,進而危及能源安全。

沈明室說,進一步來看台灣當前的能源結構,仍以火力發電為主體。在燃料使用上,由煤炭轉為天然氣後,能源供應的敏感度進一步提高。天然氣發電的特性是高度依賴穩定的進口供應與即時存量,一旦台灣遭遇封鎖,依目前儲量推估,天然氣發電僅能維持約14天。在此情況下,勢必需要其他電力來源的支援,其中核能即是重要選項之一。從電力調度的韌性角度而言,電力來源越多元,系統的應變能力也就越強。

此外,談到國家的能源韌性,沈明室指出,不應僅依賴中央電力供應系統。政府在政策設計上,應鼓勵各類用電單位,特別是醫療、通訊、交通等關鍵基礎設施,要具備「自主電力韌性」,也就是在極端情況下,能透過自備電源維持基本運作,減少對國家主電網的依賴。如此一來,國家層級的電力調度就能集中資源優先保障軍事防衛等關鍵領域。

沈明室認為,無論未來是否延續使用核能或強化天然氣電廠的儲備能力,政府都應超前部署、規劃多元備用能源方案,提升整體能源系統在戰爭與危機情境下的韌性與穩定性。

科技、民主與社會研究中心(DSET)今年5月接受《報導者》採訪時則曾評論,從能源安全的角度模擬推估,假設天然氣面臨供應中斷,台灣仍具備穩定供電的能力。DSET能源韌性組組長表示,根據DES研究,在戰時緊急時刻,天然氣機組會轉變為填補供需缺口的彈性調整角色,「以燃煤為主力,再搭配再生能源」支應能源需求,而中火保留的6部燃煤機組,將作為緊急備用電力設施。

專家:若台灣天然氣遭封鎖,核能可維持基本供電提升韌性

清大學核工所特聘教授李敏指出,在戰爭情境下,僅靠「供電計劃」很難奏效。以俄烏戰爭為例,只要本土遭受攻擊,甚至陷入近距離戰鬥,電力供應便難以維持,這是現實的限制。

李敏強調,台灣更可能面臨的狀況並非「肉搏戰」,而是「封鎖」。假如天然氣因封鎖無法進口,或現有存量不足,就會對國內電力供應造成壓力。考量到目前醫院、運輸系統等多數關鍵基礎設施幾乎全面電氣化,一旦缺乏能源來源,將影響社會基本運作。如果在這種情況下仍有核能作為選項,至少能支撐基本生活需求,使防衛韌性相對提高。

至於核電廠在戰爭時是否安全,李敏表示,國際規範雖明訂核能設施不得成為攻擊目標,但並不能保證敵方一定遵守規則。然而,不能因為存在這類極端風險,就完全排除核能。「我們不能預測敵人是否會攻擊核電廠,但也不能因為這種可能性,就不去準備其他情境。」

李敏指出,真正需要面對的挑戰往往是能源被封鎖,而非核電廠本身遭攻擊。從這個角度來看,是否保留核能,攸關台灣在戰時維持社會基本運作的韌性。

中油指出,在風險管理方面,持續以強化能源供應安全為目標,積極盤點可兼顧穩定供應與分散地緣政治風險的國際氣源,納入採購規劃。同時,中油也推動洲際接收站、台中廠三期與四期、觀塘廠二期等接收站儲槽的新建與擴建計畫,以提升儲存量能,進一步增強國內能源供需的韌性。

關於核廢料貯存

Q7:核廢料要放在哪?核三重啟後還有空間存放嗎?

核三廠水池尚可存放約4年,短期內可運轉,但台灣核廢料最終處置場仍未定

外界俗稱的核廢料,正式名稱是「放射性廢棄物」,依放射量高低又分成高放射與低放射性兩類(常簡稱高放、低放,或高階、低階核廢料)。

「高階核廢料」就是核電廠用過的燃料棒,「低階核廢料」泛指燃料棒之外的廢棄物,包括受到放射污染的衣物、工具、零件等。醫院及學術等單位也會產生低階廢棄物。

兩類核廢料處理方式並不相同,高階核廢料需要「水池冷卻、乾式貯存、最終處置」三個階段;低階核廢料則不須冷卻,固化處理後封存於貯存庫,但也需「最終處置」。

所謂「最終處置」就是利用「多重障壁」手段,將核廢料與人類永久隔離,讓核種半衰期回復到自然背景值,時間約數百年到上萬年不等。高、低階核廢料需分別設立最終處置場。

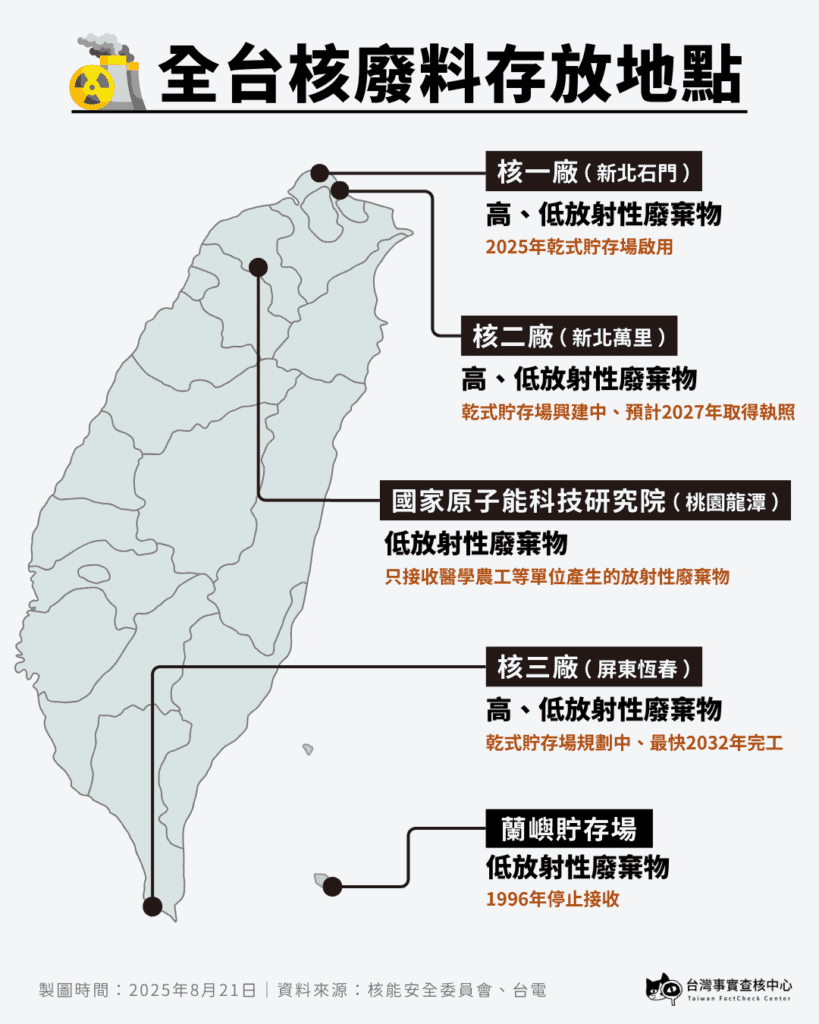

目前低階核廢料存放於蘭嶼貯存場(1996年停止接收)及國家原子能科技研究院(接收非核電廠廢棄物)。而核一、核二、核三,則同時貯存低階、高階核廢料。但這些地方僅是核廢料的「中繼站」,台灣目前尚缺乏「最終處置」的地點。

依照核安會說法,低階核廢料「最終處置」技術上並無困難,主要核電國家如美國、日本、法國等,都有興建低階核廢料處置場,大多採「近地表處置」或「坑道處置」,均持續安全運轉。

台灣2006年公布《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》,可以依法設置低階核廢料最終處置場址,經濟部也在2012年公告,遴選出台東達仁鄉與金門烏坵鄉兩處候選場址。依台電規劃,場址確定後再經施工5年,即能啟用。

但設置條例規定,須經當地居民公投同意,才能正式成為場址,台東、金門政府都拒絕辦理公投,因此目前場址依舊卡關、無法定案。

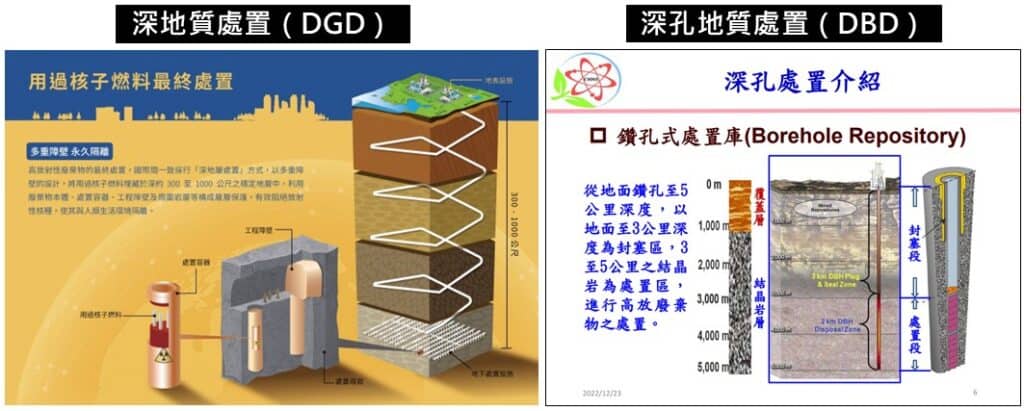

高階核廢料(用過的燃料棒)處置分三步驟:水池冷卻(10年)、乾式貯存(40年)、最終處置(百萬年)。核安會指出,高階核廢料最終處置目前多採「深地質處置」( DGD),即將燃料棒埋藏於深度300至1000公尺的穩定地層中。

不過國際現況,高階核廢料目前仍多存放在「乾貯設施」,僅有芬蘭一國擁有「最終處置場」,原本預計2025年啟用,但直到目前仍在測試,尚未正式商轉。瑞典的最終處置場建造中,可能於2030年代啟用。

台電規劃2055年完成高階核廢料最終處置場,但目前連《設置條例》都未立法,無法啟動選址作業。

台灣設立乾貯設施也歷經漫長時間,核一乾貯場2013年即已完工,因新北市府有水土保持疑慮,直到2024年才核發執照,2025年5月啟用。核二的乾貯設施2024年底動工,預計2027年取得執照。核三的乾貯設施則尚在規劃,最快可能2032年完工(立法院公報P.426)。

由於核電廠的乾貯設施遲遲未能啟用,核一、核二的水池已儲滿燃料棒,有部分燃料棒還留置反應爐內。僅有核三廠水池尚未儲滿,核安會2024年7月估計,剩餘空間大約可再供運轉4年多(提交立法院報告P.4)。

核安會也指出,不論核電廠除役或延役,乾式貯存設施都須興建啟用,才能夠接續後面的相關作業。

深孔地質處置仍在發展 目前無法確認台灣能否適用

關於高階核廢料的最終處置場,目前有實際建造經驗的芬蘭與瑞典,以及規劃建造的法國,均採「深地質處置」(Deep Geological Disposal, DGD),即將燃料棒埋藏於深約300至1000公尺之穩定地層中,與人類生活環境隔離(核安會說明1、說明2)。

至於民眾黨主席黃國昌於公投意見發表會提出從地表下挖3至5公里,以深孔地質處置(Deep Borehole Disposal, DBD)處置核廢料,並非目前國際採行的傳統方案,不過亦有學界討論。

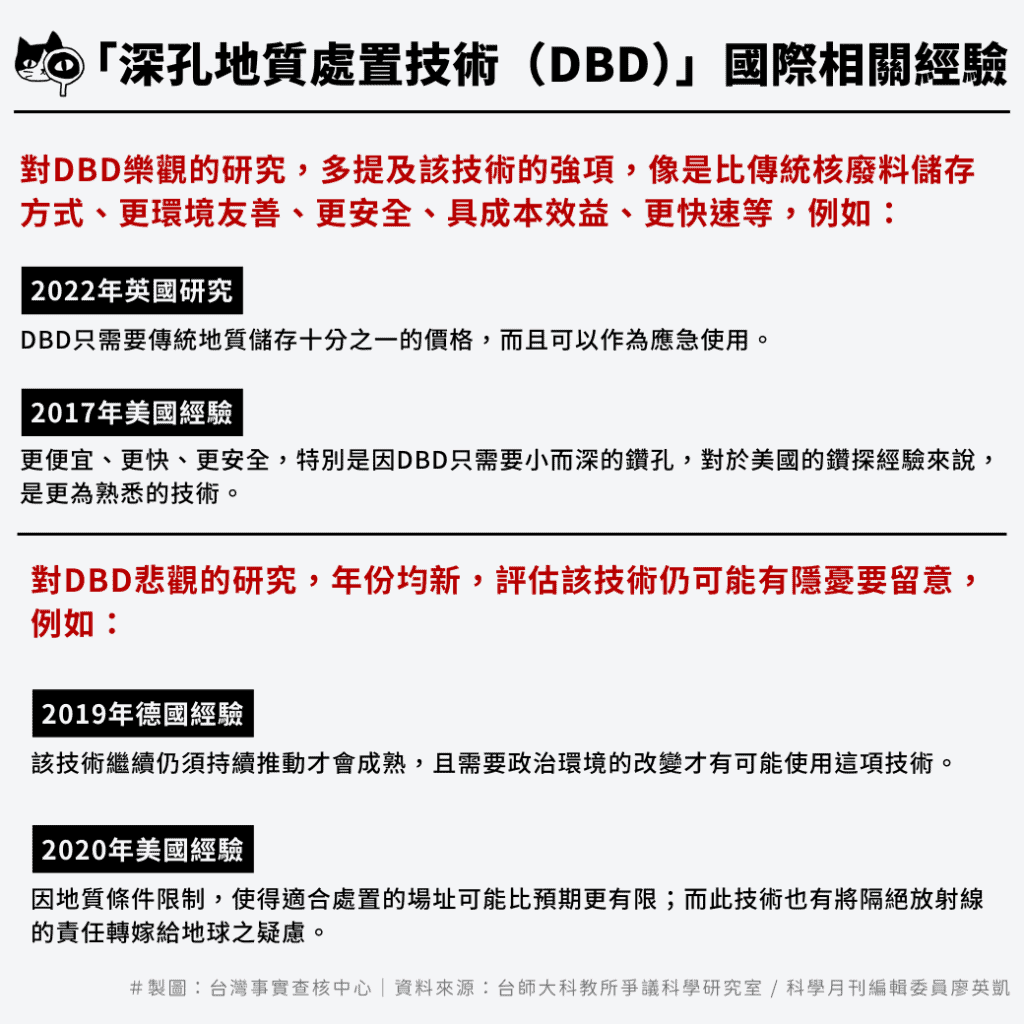

台師大科教所爭議科學研究室/科學月刊編輯委員廖英凱以系統性文獻回顧方式檢索學術文獻資料庫WOS(Web of Science),過去25年來有68篇研究與此主題相關,可知並不是熱門的研究主題,可能並非成熟的技術。

廖英凱說,在這68篇研究中,對DBD技術評價樂觀有19篇、悲觀為3篇,另有45篇文獻專注在DBD相關的技術開發與驗證,代表有學界有小眾關注此項技術發展。而樂觀比例高於悲觀,不適合直接解讀為此技術利大於弊,可能是以此技術為研究對象者,已是該技術相關利害關係人,研究動機可能是為了改善技術。

廖英凱說,這個技術仍在發展中,也仍有技術發展的不確定性,台灣也沒有評估過此項技術,目前無法得知台灣是否適合此種核廢處置方式。部分DBD的研究指出,該技術可能比傳統核廢料地質處置更簡單,更適宜小國家且容易找到合適廠址。但也有研究強調DBD的地質條件侷限,且仍需要技術投入與政治環境的高度支持。

關於福島核災後的健康疑慮

Q8:福島核災後是否因輻射暴露導致居民甲狀腺癌增加?

多數國際機構與研究指出,福島核災後並未觀察到因輻射暴露導致甲狀腺癌增加

過去車諾比核災造成當地甲狀腺癌增加,大眾擔心核電廠若輻射外洩將對健康造成威脅。日前核三延役公投意見發表會上,有反方代表稱,福島有許多人得到甲狀腺癌;但檢視聯合國、世界衛生組織長達多年的追蹤報告,福島居民的健康問題難以歸因於核災輻射,也沒有觀察到因輻射引起的甲狀腺癌增加。

聯合國原子輻射效應科學委員會(UNSCEAR)在2013年和2020年均發布報告追蹤福島核事故的健康風險,在2020年報告中,統合截至2019年底所有相關科學證據,委員會認為,沒有證據顯示福島居民的健康問題可直接歸因於核災輻射,且未來因輻射直接導致的癌症風險也不明顯。

針對甲狀腺癌,委員會指出無論在哪個年齡層,並未觀察到因輻射暴露引起的甲狀腺癌增加。

世界衛生組織在2013年2月也發布福島核災對健康影響報告,國際專家評估認為,日本福島核事故對日本國內外民眾來說,健康風險偏低,不預期會出現癌症發生率明顯偏高的情況。

世衛報告指出,輻射暴露與終生癌症風險之間的關係受多種因素影響,包括輻射劑量、暴露時年齡、性別及癌症種類,這些因素會造成風險推估的不確定性,尤其是低劑量時。在最受影響地區之外(即使在福島縣內的其他地區),預測的風險仍然很低。

輻射所引發的急性反應,如皮膚紅斑、急性放射病等,需要很高的劑量才會發生。福島縣的輻射劑量遠低於此,一般民眾不會出現這些效應。也因劑量低,不足以影響胎兒發育或妊娠結果,因此不預期會增加流產、死產、圍產期死亡、先天缺陷或智力損傷。

另外,能源專家廖英凱以系統性文獻回顧分析57篇福島甲狀腺相關論文後表示,多數研究顯示,日本福島核事故與當地甲狀腺病變無關,且這些論文的引用數與使用數均遠高於相異立場,代表目前學界共識,較支持當地甲狀腺病變與核事故較無關聯。

臺灣大學健康政策與管理研究所副教授張弘潔指出,UNSCEAR報告顯示,車諾比的兒童甲狀腺癌比較可以看到明顯增加,福島事件中,碘和銫等半衰較期短的核種的釋放量為車諾比核電事故的10%~40%左右,而鈽等半衰期長的核種的釋放量為0.02%~0.1%左右,且透過迅速採取居民避難、放射性物質監測和控制飲食物攝取措施,能控制公民受到輻射暴露,截至目前為止,沒有發現有人因輻射暴露而影響健康,且認為有篩檢效應。

不過,有一份2016年的日本研究則指出,兒少甲狀腺癌風險有大幅增加,且不太可能用篩檢效應來解釋。