科技公司以「社群備註」打擊錯誤資訊成趨勢 共識決機制惹議

記者/何蕙安里約熱內盧、台北綜合報導;責任編輯/陳偉婷

過去兩年,在應對錯誤與誤導性資訊上,社群平台似乎找到了新的共識:讓用戶來寫社群備註(Community Notes),並且透過「共識決」機制來避免言論審查的指控。不過,同樣致力於打擊網路錯誤資訊的事實查核工作者,對社群備註的機制仍有很多疑問。

各界仍試著了解「社群備註」的效力。研究文章與報告顯示,儘管社群備註機制有潛力更快、更廣的處理錯誤資訊,但查核品質、引用資料素質不一。此外,共識決的設計導致大量社群備註無法顯示於平台,涉及政治等爭議議題更難以取得共識,可能無法快速應對緊急事件。

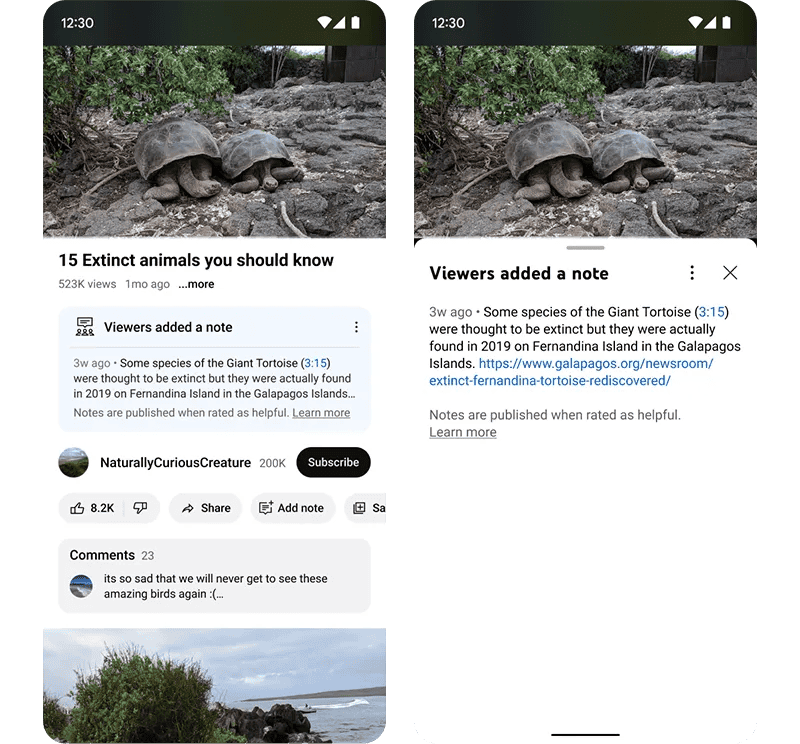

目前,除了開創社群備註的X平台,包括YouTube、Meta(包括旗下的Facebook、Instagram與Threads)與TikTok都在過去幾個月先後推出各自版本的社群備註功能。不過,多數平台的社群備註功能目前先在美國市場測試,尚未推廣至全球——台灣人可能對社群備註功能感到陌生。

今年6月底在里約熱內盧第十二屆全球事實查核峰會(Global Fact 12)上,X平台的社群備註也是全球近300名事實查核工作者的討論熱點。當社群備註勢不可擋,科技平台拋下事實查核、改擁抱群眾查核之際,全球事實查核組織正在思考如何參與其中。

科技平台對抗錯誤資訊的最新做法:交給社群

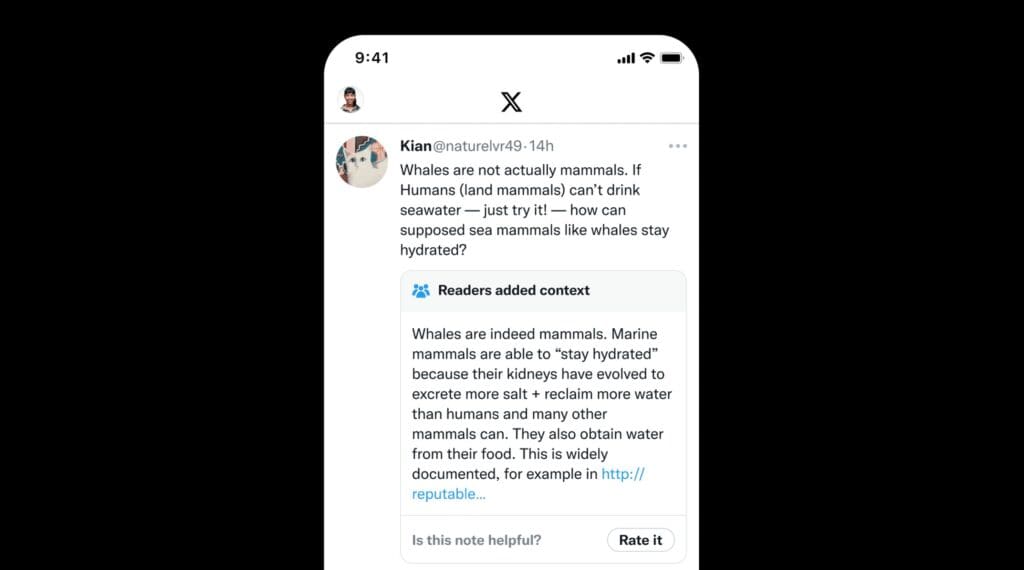

「社群備註」的歷史可追溯至2021年的推特(Twitter)時代,當時推特為了應變國會山莊遭闖入事件,發布群眾查核機制「Birdwatch」,鼓勵用戶標示錯誤資訊。馬斯克2022年收購推特後,他大刀裁撤內容控管與公共政策部門,卻高度推崇Birdwatch,將其更名為「社群備註」並保留至今。

簡單來說,社群備註鼓勵平台用戶成為協作者,為看起來可能是錯誤或是會誤導人的推文內容增加與補充背景資料。

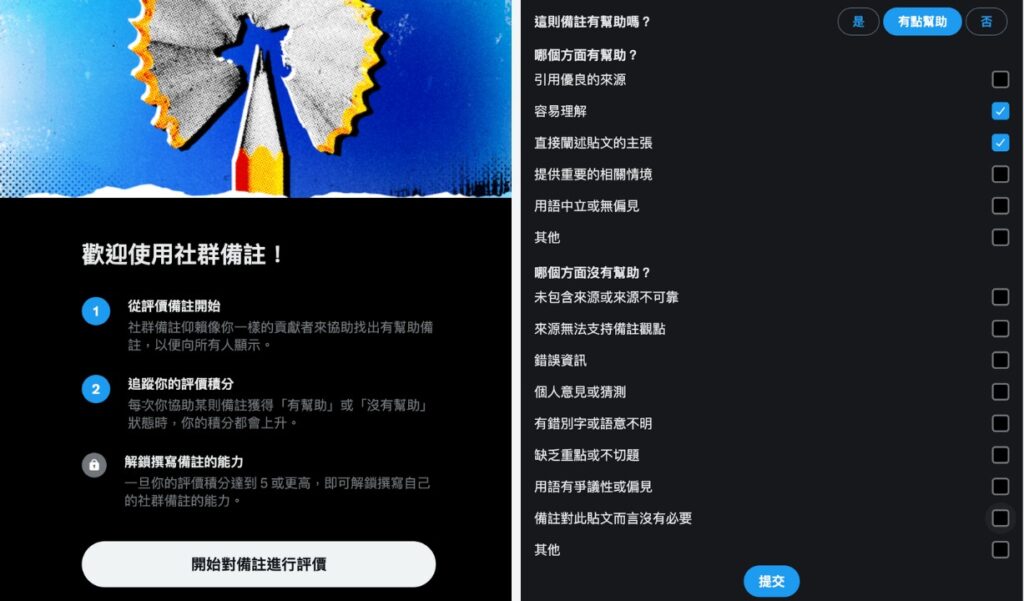

在X版本的社群備註中,馬斯克保留了Birdwatch的基本精神,但多加了一層設計:協作者提供的社群備註並不會馬上顯示在貼文上,而是要經過「共識決」——也就是要有一定數量的「不同政治意識形態」的協作者都投票認為該備註「有幫助」,才會上線、顯示在原貼文旁。

X主要透過演算法,根據協作者在平台上的行為判斷其政治意識形態。

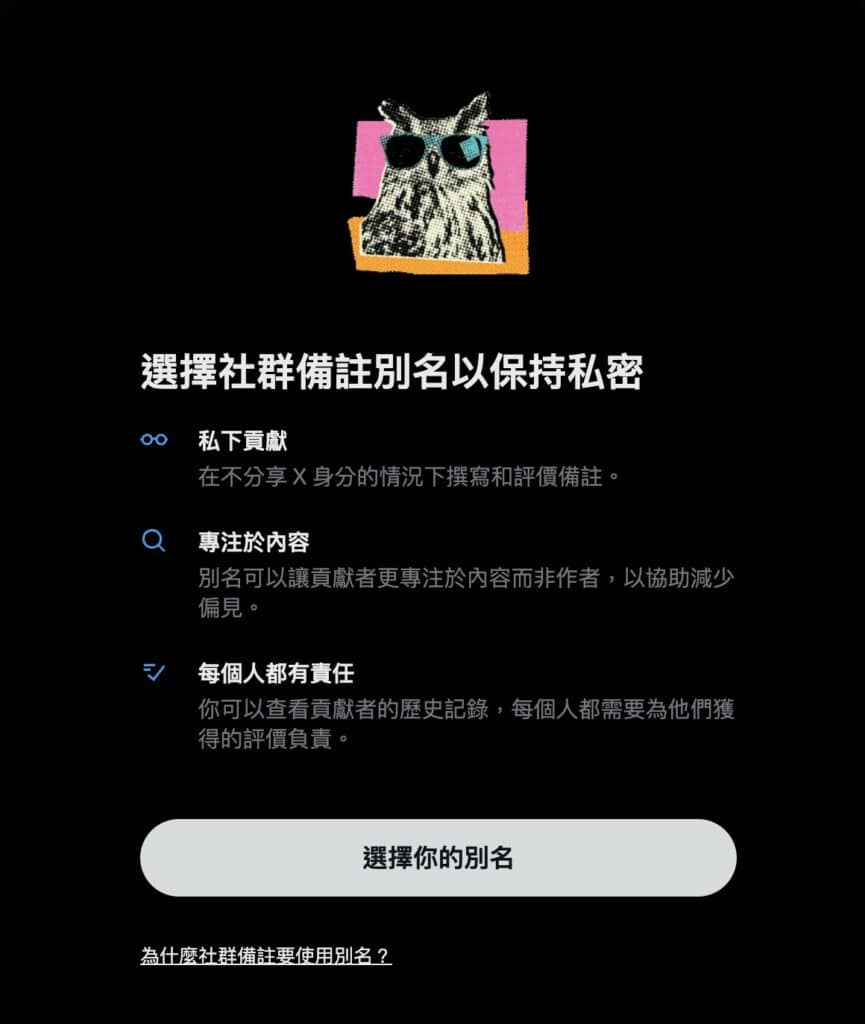

值得一提的是,社群備註的機制是完全匿名的。某則社群備註上線後,其他的用戶看不出來該備註的作者是誰、有什麼背景。

事實查核記者的擔憂:共識決窒礙難行、備註品質不一

在Global Fact 12的討論裡,全球事實查核記者對各平台的社群備註的疑慮不言可喻,主要是圍繞在社群備註的共識決機制上。

「美國數位民主協會」(Digital Democracy Institute of the Americas,簡稱DDIA)稍早發布的報告顯示,2021年1月至2025年3月被提交的176萬則X社群備註中,最終顯示在X平台上的不到1成——超過9成的社群備註從來沒有被發布。

最主要的原因是因為「共識決」。當備註無法被不同意識形態的人都評價為「有幫助」時,該則備註就不會上線。

美國查核組織《Lead Stories》共同創辦人申克(Maarten Schenk)認為,要達到所謂的「共識決」非常困難,「這相關於不同政黨支持者要支持同一件事情… 而且不清楚演算法究竟如何決定用戶的立場」。西班牙查核組織《Maldita》的赫南德茲(Carlos Hernandez-Echevarria)也表同感,「特別是在極化的議題上,要取得共識決是不可能的。」

巴西查核組織《Lupa》創辦人塔達戈勒(Cristina Tardáguila)則對演算法的透明性感到擔憂,「我想要調查上線的社群備注是否真的獲得不同背景的人的共識,但根本沒辦法查證。」

塔達戈勒並引述DDIA的報告指出,社群備註平均14天才會上線,根本來不及對抗緊急的錯誤資訊;此外,該項目仍以英文為中心,英文社群備註的量是西班牙語的6倍,其次是是日文與葡萄牙文。

申克指出,社群備註的標準不一,他分享自己曾在5則含有同樣錯誤內容的貼文提供備註,但最終只有1則備註有成功顯示出來,「代表這個機制跟備註的品質本身根本無關。」他並補充,就在峰會之前,X社群備註曾無故下線超過5天,代表該平台這5天都無法提供查核資訊。

至於剛在美國試點的Meta的社群備註,因爲試行時間較短,還較少相關研究。華盛頓郵報專欄作家佛勒(Geoffrey A. Fowler)今年8月發表一篇文章,分享他參與Meta社群備註的經驗。他指出,因為需要獲得不同觀點支持才會被發表,實務上成功率低(該文記者寫了65篇筆記,只有3篇被發表);此外,共識決也會讓社群備註可能難以應對突發事件造成的錯誤資訊亂流,且品質參差不齊。

社群備註的優點:擅長處理誤導性與AI生成的低品質錯誤資訊

不過,社群備註並非沒有潛能與優點。根據《彭博》對於2023 年初至 2025 年 2 月期間用英文撰寫的 110 萬備註的分析顯示,X社群備註的上線時間正顯著縮短,意味著該機制處理錯誤資訊的速度可能遠快於研究人員或記者的查核。

2025 年 2 月,誤導性 X 貼文被加上社群備註的平均時間已經縮短至14小時。相較之下,另一項研究顯示,在Meta平台上,事實查核記者的提報可能需要一周以上的時間。

「我承認,社群備註比專業事實查核記者的速度還快。我看過很多假的災難影片被迅速揭穿。

」美國媒體素養組織《MediaWise》總監馬歇戴文(Alex Mahadevan)說,X社群備註協作者特別擅長快速標記誤導性廣告和AI製作的垃圾內容,這一類內容也比較容易取得共識,所以很快就會刊出在平台上,「不過,如果是有害的虛假資訊,社群備註就顯得力不從心了。」

《華郵》報導也認為,跟傳統事實查核記者的選題相比,一些社群備註用戶嘗試處理更廣泛的話題;有些人試圖用簡單易懂的語言來反駁謊言。

此外,多數查核組織畢竟是中小團隊(超過7成的查核組織全職員工不到10人),跟有限的記者人力相比,動輒有上億平台用戶的群眾力量必然更加巨大。至少在監測與發現錯誤資訊上,平台協作者可能可以更快地察覺到錯誤資訊,並採取行動。

事實上,類似社群備註的機制也早在台灣萌芽,台灣公民查核平台Cofacts可說是社群備註的始祖,鼓勵全民提報可疑訊息與參與查核;但素人查核未必總是準確,因此透過評價機制篩選查核結果。Cofacts強調這樣的機制可以呈現多元觀點,讓人「同時看見不同立場的意見,覺察自己的盲點,互相尊重。」

事實查核組織探索與社群備註機制合作

今年1月,在過去8年持續與全球事實查核組織合作打擊錯誤資訊的Meta態度丕變,以「美國事實查核組織帶有政治偏見、事實查核是審查工具」等為由,嘎然終止美國第三方查核機制,並宣布要推出類似X的社群備註,被解讀是以社群備註取代專業查核記者。

儘管如此,查核組織並未放棄參與其中,在里約Global Fact 12提出各種可能性:如建議社群平台將查核組織納入社群備註的機制中,讓專業查核記者的查核內容與群眾查核機制並行;或查核組織提供培訓,協助協作者提升查核品質與搜尋判斷可信資料的能力。此外,查核記者可以定期審核社群備註與資訊來源的品質和準確性,彌補各平台的備註僅取決於是否能獲得不同立場用戶共識的缺陷。

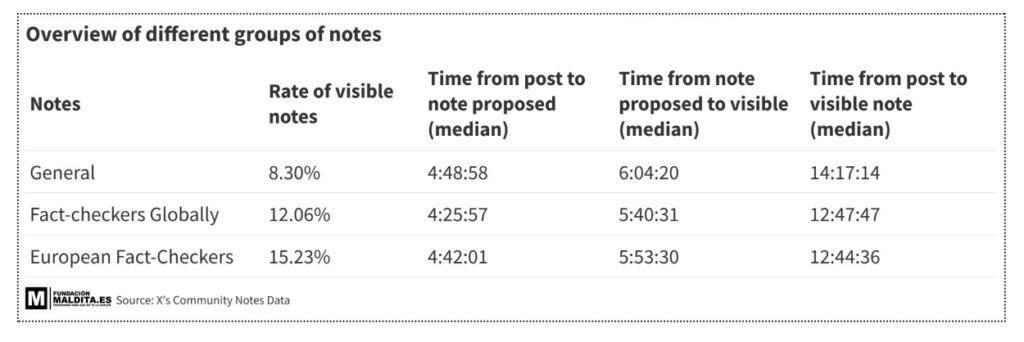

西班牙查核組織《Maldita》今年2月的研究結果也顯示科技公司與查核組織合作的潛力:他們分析117萬多X平台的社群備註,發現查核組織的報告是協作者引述的第三大資訊來源,僅次於X平台與維基百科,顯示查核報告被認為是可信賴的消息來源。

此外,在所有社群備註中,有引述查核報告的備註最終被評為有幫助的機率更高、顯示在平台上的速度也更快。(見下圖與圖說)

另一個可關注的焦點還有TikTok,在Meta終止美國查核機制後,TikTok成為唯一仍有與查核組織合作的社群平台。不過,4個月前,TikTok也推出類似社群備註的Footnotes。

TikTok是今年唯一參加Global Fact 12峰會的科技公司。在里約,TikTok代表強調,該平台並非以Footnotes取代事實查核記者,而是希望打造事實查核資料庫,並開放給社群,讓用戶也可以提報錯誤資訊與協作。TikTok計畫專業查核與群眾查核並行,不會放棄查核機制。

| 西班牙查核組織《Maldita》對於X平台社群備註的改善建議 |

| 優先顯示具備可靠來源與專業知識的備註,而非僅依賴用戶的「共識」。在最具傳播力、最危險的錯誤資訊案例中,加快備註的出現速度。防止有組織的團體或多帳號使用者操弄系統。對於屢次散布假訊息並被標註的帳號採取行動,例如取消藍勾驗證或取消其營利資格。確保整個過程的獨立性,避免因外部壓力而刪除備註。 |

資料來源:《Maldita》研究報告「事實查核記者在X社群備註中的影響力」