「消失」的太陽能板 台灣的海上光電路還有多遠要走?

記者/許雲凱、陳偉婷;責任編輯/陳偉婷

丹娜絲颱風強勁橫掃中南部,除了造成嚴重的農損,諸多媒體也揭露海上光電試驗場或水面光電案場災情,媒體《上下游》7月7日報導「海上光電變海廢」,揭露屏東佳冬外海的海上太陽能試驗案場成「受災戶」,災後有大量HDPE 浮具飄散海岸,且綿延數公里,引發社群關注。

報導引用一段當地居民拍攝的影片,畫面裡海浪沖刷、岸上有大量黑色的浮台結構,搭配民眾旁白「海上光電板的殘骸全都飄來岸上……看不到光電板跑去哪裡?應該都在大海裡面」等內容。社群平台更有傳言延伸「中南部的養殖魚都不要吃,魚會吃到光電板破損滲出的毒」等讓人擔憂食安的論述。

一場颱風不只吹散了佳冬海上光電試驗場浮台,也鬆動社會對能源政策及太陽光電發展的信心。在解答台灣適不適合發展海上光電之前,有幾個核心問題必須先釐清。

佳冬離岸光電是浮台試驗計畫,沒有實際發電,不是海上光電場

旭東環保科技公司在屏東佳冬海域3.1公里處的實驗案場,計畫名稱為「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」,屬於經濟部能源署補助的能專計畫之一。規劃設置624島光電浮台系統,其中195島裝設3120個太陽光電模組,裝置容量達1.5MW。經濟部能源署說,這個計畫是要開發海上太陽光電用的「浮台」,不是在海上設置光電站,並沒有實際發電。

屏東縣海洋及漁業事務管理所也表示,旭東僅申請作業海域,該計畫並不包括發電,而且當地海域也沒有電纜連到岸上,不可能發電、送電。

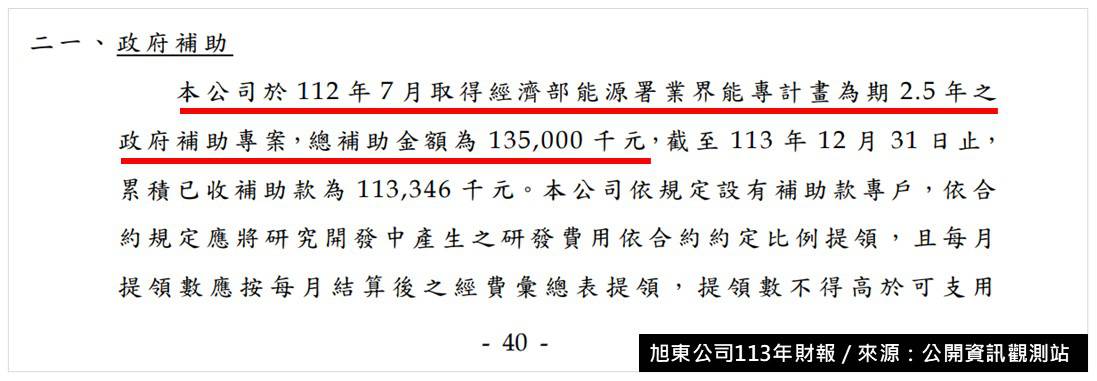

經濟部「業界能專計畫」是為了鼓勵開發能源科技,開放業界申請,審核通過者能得到補助,但補助金額不能超過計畫總金額一半。旭東公司說,佳冬浮台計畫不是全由政府出錢,經濟部補助為1.35億,自籌款是2.2億,事實上總投入金額已經超過原先規畫的3億元。

旭東公司向記者解釋,佳冬案場設置3000餘組光電板,是為了「模擬真實情境」,測試浮台承重、抗風浪的強度,同時也驗證光電板能否抗鹽害。浮台如果實驗成功,未來計畫搭配光電模組推出,試探市場反應。「海上光電場」目前僅止於構想,沒有具體時程,當前目標是先完成浮台開發。

浮台前期先在實驗室測試,包括成大海工模擬、淡江風洞測試等,今年4月才把浮台與光電板組裝完成,計畫進行一年的海上測試。

浮台6月因結構問題逐步拆除 能抗17級風是實驗室數據

旭東公司官網宣稱浮台系統能抗17級風,而中颱丹娜絲在屏東帶來約9到10級強風,低於旭東的宣傳數據,為什麼會被輕易吹毀,也引發社群大量質疑。

根據經濟部新聞稿和旭東公司的說法,旭東今年6月即發現浮台鎖固有問題,因擔心颱風季來臨造成浮台損壞,先在6月28日至7月4日拆除光電板,「沒有太陽能板掉到海裡面」。後續又回收6成浮台,但有4成浮台還來不及拆除,就被丹娜絲吹到岸邊。

旭東向記者說明,所謂的「抗17級風」其實是實驗室數據,不是真實環境。太陽光電產業協會秘書長姜暭先說,浮台實驗的確因颱風受挫,海上風浪既然高於預期,那麼就修正再實驗,慢慢調整到理想狀態,這也是科學實驗的常見過程。外界如果因這次事件,就認為浮台實驗已經失敗,可能也言之過早,畢竟計畫尚未結束,應該看最終結果再判斷。

經濟部能源署則說,旭東海上實驗要怎麼繼續,還需要討論,不過依照合約,實驗成果必須完成第三方國際驗證,否則會依合約中止計畫,廠商的履約保證金可能也會沒收。官方也坦言,這次實驗被風災打亂,可能會讓潛在業者重新評估海上發電的前景。

根據旭東公司的說法,佳冬案場的浮台回收後會加強結構,繼續到海上實驗,時間約一年。不過日前沒有在限期內完成風災浮台清運,遭屏東縣府勒令停工3個月,之後會重新提出申請。

業者宣稱3000多片光電板風災前已回收 但提不出證據佐證

佳冬案場進度被風災打亂,不僅大量浮台載具被質疑可能變成海廢、污染環境;外界也擔心,案場上3000多片的太陽光電板下落何方,是不是都沉到海裡?

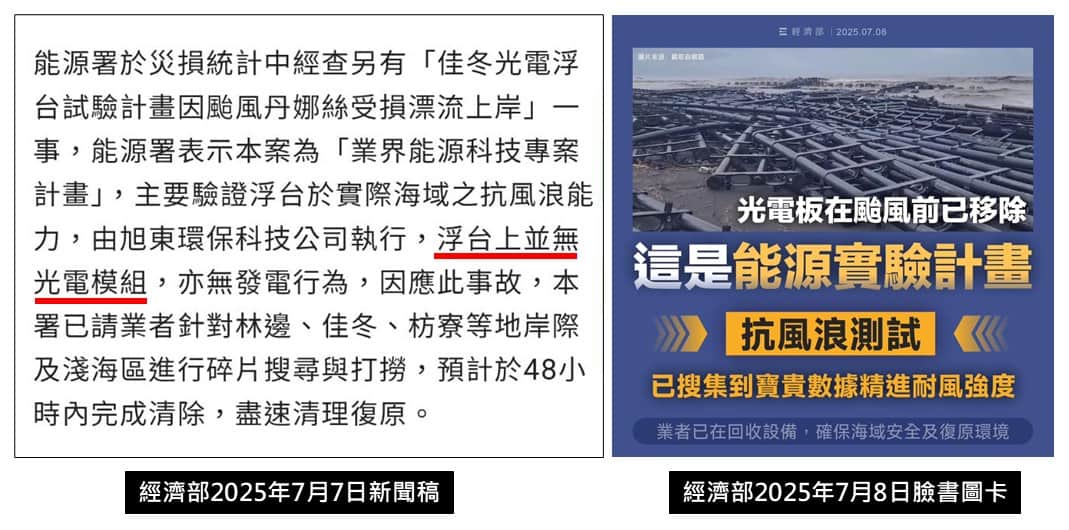

經濟部7月7日發出的新聞稿宣稱,佳冬案場光電浮台沒有光電模組;但被網友打臉,因為旭東今年5月的媒體採訪影片,可以明顯看到浮台上已經安裝光電板,甚至經濟部自己的能專計畫官網中,也揭露浮台要放置3120個光電模組。

經濟部7月8日臉書圖卡、9日新聞稿再度說明,佳冬浮台上確實有光電板,但「颱風前已移除」;旭東公司說法也一致,都稱光電板在颱風前已經拆除。但不論施工前後的紀錄或照片,都沒有對外提供,缺乏關鍵證據釐清。

記者11日聯繫旭東公司窗口楊茹涵經理,要求提供施工紀錄,佐證「光電板已拆除」的說法。但楊經理表示,當初拆除過程只想趕快完成工作,因此沒想到要拍照錄影,其他施工紀錄屬於內部資料,也不方便提供。

旭東楊經理解釋,今年4月浮台與太陽能板組裝完成,拖放到佳冬海上。到了6月海面受西南氣流影響,風浪增大,發現浮台結構強度不足,需要拖回岸上改善,因此先拆除光電板,後續再拆除浮台,拆回的光電板已經送回製造商安集科技公司檢傷。

安集公司發言人林婉玲14日向記者表示,風災後的確有接到旭東聯繫,表示要送回光電板,但並未收到,說法與旭東並不一致。

記者再度詢問旭東公司,光電板是否有送交安集?如果尚在可否拍照提供?但截至22日截稿,旭東並未回覆記者問題;安集發言人也不願再對此事件表示意見,僅稱光電板下落應詢問旭東。

災後海岸浮台殘骸查無光電板痕跡 潛水員回報海底沒有光電板

風災過後,督導旭東清運浮台的是屏東縣海洋及漁業事務管理所。所長林柏辰16日受訪表示,散落海岸的浮台已大致清理完畢,目前並沒有發現光電板。案場附近海域,還有一些殘存浮台、浮筒漂流,也沒有看到光電板殘骸。林柏辰分析,旭東公司的確沒有提供回收光電板的紀錄,但如果還有光電板未拆除,理應可以發現一些殘留物,但目前不論海上或岸邊,連一小片都找不到。

此外,海洋委員會海保署副署長李筱霞16日在立院表示,15日已經派8名潛水員潛入佳冬案場海域,深度約6到10米,不論目視或觸摸,都沒有發現光電板蹤跡(立法院IVOD影片02:50開始)。

綜合各方說法,經濟部與旭東都說颱風前已拆回光電板,沒有一塊掉進海裡,但卻拿不出施工照片等佐證。但聲稱光電板沒拆,因而沉入大海的說法,目前也僅僅是一種猜測,同樣缺乏實物驗證。這兩種說法互相對立,在網路上演變成「信者恆信」的立場表態,在進一步證據出現之前,都很難說服對方。

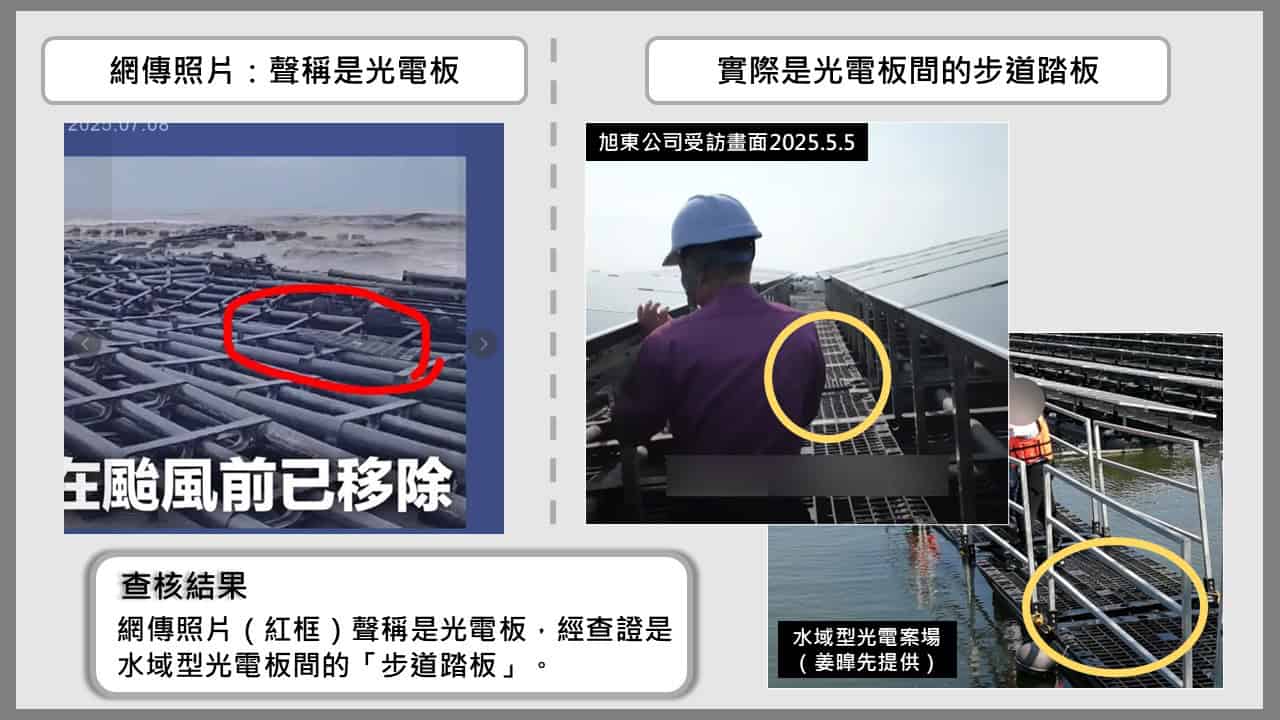

浮台走道踏板被看成光電板 網路傳言強化浮台有光電板論述

真相未明前,眾說紛紜,有些網友開始鍵盤辦案,也有人「看到黑影就開槍」,讓事情更撲朔迷離。7月8日開始,有網友擷取經濟部圖卡照片,宣稱在浮台殘骸找到光電板,但這其實是錯誤訊息。

太陽光電產業協會秘書長姜暭先協助檢視照片指出,這是鋪設在水域型光電板之間、方便工作人員巡視或檢修的走道踏板,不是光電模組。

在旭東公司的媒體採訪影片,介紹海上浮台時,也能看到格狀的步道。屏東縣府公布的現場清運照片,也可明顯看出,網傳所謂的格狀物體是塑料材質,並非光電板。

經濟部與旭東都澄清指出,照片物體是以HDPE材質製成的塑料走道踏板,不是光電板。部分粉專在官方澄清之後,已經修改發文內容,但照片早已經在網路社群散布,這樣的錯誤訊息無助釐清事實,卻持續強化「浮台上有光電板」的論述。

全球海上光電尚無商業應用 台灣也僅是起步、並無具體推動時程

當佳冬海岸出現浮台殘骸,有部分外界聲音認為台灣已在進行海上光電計畫,但也是一個誤會。

佳冬浮台實驗並不等於海上光電站,但旭東公司5月接受電視媒體採訪,介紹海上浮台實驗,但節目旁白、標題多次使用「海上光電廠」,用詞具有誤導性;旭東公司官方YT頻道後續上傳了此段採訪,也沒有更正媒體的誤導說法。

直到目前,台灣法令根本無法設置海上光電,商業應用不可行,官方也沒有具體推動進程,旭東的實驗僅是浮台的基礎建設,距離實現海上光電還有漫長的道路。

一般俗稱「海上光電」的發電系統,正式名稱為「離岸太陽光電」(Offshore Floating Photovoltaic,OFPV),是屬於浮式太陽光電(Floating Photovoltaic,FPV)的一種類型。浮式光電是指利用水域空間的太陽光電系統,常見於水庫、滯洪池、埤塘、魚塭等。而離岸太陽光電則專指部署於沿海的光電系統,與浮式光電相比,必須克服海浪、強風、鹽水腐蝕等挑戰,技術難度更高。

較具規模的離岸光電系統,直到2014年才由奧地利、德國等國研發。2020年前後,有更多廠商投入開發離岸光電,大多集中在歐盟國家,中國在山東半島也有一處大規模的案場(參考工研院報告1、報告2)。

即使有越來越多國家投入開發,離岸光電至今沒有成功商業化案例。台大工科及海洋工程學系特聘教授江茂雄指出,目前國際上較具規模的案場,都還停留在實驗、示範的階段,無法商業化發電,台灣剛剛起步,目前只有旭東浮台實驗,當然距商業化更遙遠。

地小人稠國家企盼發電「風光互補」 台灣多颱天候成挑戰

江茂雄說,部分國家面對「地小人稠」的壓力,限制了陸地型光電發展,因此將眼光延伸到海洋,發展海上光電。目前趨勢是利用已開發的離岸風電案場,在風電機組間設置太陽光電案場,好處是可以共用電纜,降低開發成本。

以台灣來說,颱風帶來不只強風,浪高動輒達10公尺以上,都讓離岸太陽光電面對更嚴峻的環境。當初台灣發展離岸風機,台灣與日本合作制定了符合抗颱標準的「Class T」,再規定業者的風機都需符合這個標準,才准設置。離岸風電歷經數次颱風,都沒有被吹倒,就可看出制定標準的成效。

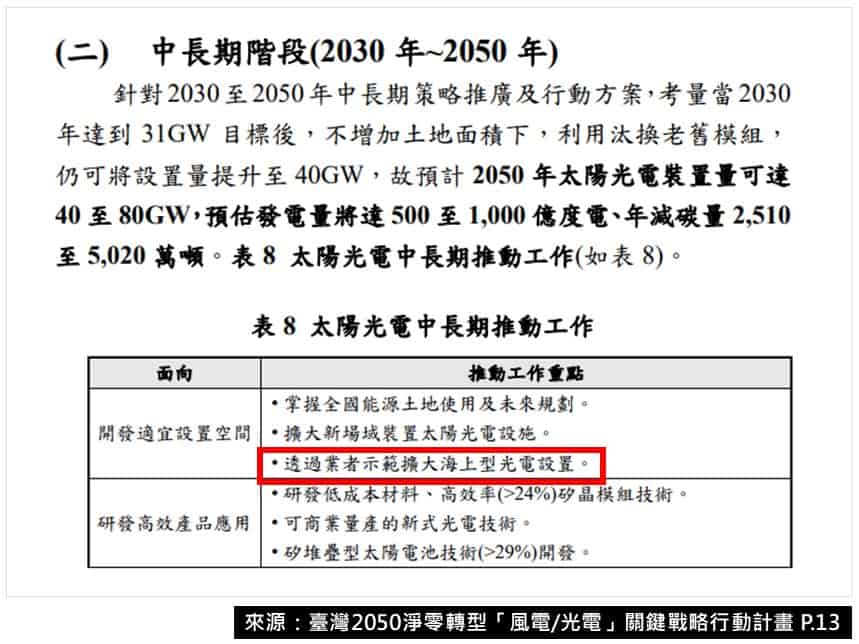

江茂雄說,官方《2050淨零轉型計畫》訂下2050年風電目標是40至55GW,目前預估到2035年達到20.7GW,還少了一半的電力。從這角度來看,發展海上光電來填補風電缺口是一個方向,而且也跟國際潮流相符。

江茂雄說,各國的海上光電還在摸索,並無一致技術標準,台灣海域每年面臨颱風侵襲,未來想發展海上光電,勢必發展出抗颱的標準與設備,而且就算成功開發,也可能因成本過高一時難以商業化。因此海上光電雖然是一個方向,但目前還在初期階段。

台灣海上光電建置尚無法令支撐 專家:業者應放緩腳步、強化設計

經濟部能源署組長廖士煒也直言,海上光電仍在發展浮台實驗,「就算有廠商有意願設發電廠,現在也沒辦法申請」,要視實驗進程來訂相關法令。記者詢問,向國外購置浮台系統可不可行?廖士煒說,每個海域不盡相同,國外系統未必適合台灣海象,由台灣廠商開發本土系統還是有需要。

依據《2050淨零轉型計畫》,海上光電的預計要到2030年之後才會擴大推動,而且僅只於「示範」,還沒有訂出發電量目標。

此外,台灣海上光電也還缺乏法制規劃。台經院的研究報告推估,完整的海上光電法規涉及選址、環評、地方同意等多方面,施工期間也會干擾漁民作業,建議要發放漁業補償金,很有可能會參考離岸風電法規訂立,但具體進度仍須視能源政策動向。

江茂雄認為,光電浮台遭颱風吹毀,代表了實驗室測試不足,也給廠商一個很好的經驗,未來可以繼續改善,外界不宜因為一次風災就說海上光電浮台試驗失敗。

江茂雄舉離岸風電為例,台灣預計未來發展海上浮式風電,國內廠商也正在研發風機用的海上浮台,大約從2019年開始設計,目前還處於模擬測試階段,可能2026年才有機會海測。而旭東是2023年開始浮台計畫,大約2年就已展開海測,進度飛快。他建議可能要放緩腳步、加強設計,不必急於海測,才會讓實驗更順利。

光電板正常使用不會釋放毒性 但破損、長期棄置不理可能汙染海洋或水域

海上或水面型光電另一個讓人擔心的疑慮是,光電板會不會溶出有毒物質,進一步汙染水質、養殖魚蝦或海洋,近期也有謠言誤導中南部養殖魚會受光電板毒害。

根據環境部說明,太陽光電模組是由鋁框、玻璃、EVA封裝膜、太陽能發電元件及塑膠背板等組成,其中太陽能發電元件是由矽晶圓切割而成,外層再以玻璃及鋁框緊密封裝,目標是達到耐酸鹼、抗腐蝕且物化性質穩定的特性。

中央大學新世代光驅動電池模組研究中心與化學系助理教授陳家原表示,目前太陽能板幾乎都是結晶矽,且應都有事先依循國際標準(例如IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701等)進行必要的安全測試,尤其是上述提到的IEC 61701是「太陽光電模組鹽霧腐蝕測試(Salt mist corrosion testing of photovoltaic modules)」,主要用於檢測太陽光電模組是否能抵抗環境中水氣、酸性物質與鹽分可造成的腐蝕,所以對於淡水魚池而言,產生污染或毒性的風險極低。

不過,若是鹹水魚池(或若有光電板直接掉進海中),長期置之不理則可能會因為鹽分含量相對較高,加速腐蝕,進而導致污染風險。因IEC 61701的測試內容最多不超過60天,所以長期而言,確實有潛在風險;但若能盡速打撈上來,則同樣無須過度擔心。

中山大學海洋生物暨資源學系副教授、國立海洋生物博物館副研究員唐川禾也表示,光電板要架設在水面上時,會先經過環境安全評估,例如日曬雨淋後是否會溶出有害物質等,因此,就算颱風使太陽能板受損,短期內應不至於對水中生物造成危害。不過,相較於淡水,海水的成分比較複雜,仍要謹慎以對,若真有太陽能板受損掉進海中,應該儘速處理,避免長期浸泡、成為海洋廢棄物。

根據環境部新聞稿,因應丹娜絲颱風造成嘉南地區光電案場的光電板毀損,環境部7月14日會同地方環保局,抽驗嘉義、台南災損光電場域4處,檢測項目包括鎘、鉛等10項重金屬,結果未超過環境基準值。