軍審修法掀波瀾 專家解析:強化軍紀,並非戒嚴或戰爭動員

記者/陳培煌、邱劭安;責任編輯/陳偉婷

總統賴清德3月13日主持國安會議後宣布,將恢復軍事審判制度。未來,現役軍人若涉及陸海空軍刑法有關叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪,將交由軍事法院審理。

軍事審判制度的修法草案仍在研擬,預計1個月內提出,後續政府會依循立法程序,完善相關法制配套;只有「與軍務直接相關的犯罪」才會適用軍事審判。

然而,消息一出,網路開始出現如「恢復軍事審判,是不是要戒嚴」、「恢復軍審,要打仗了」、「恢復軍審目的是在戰時可以對一般人使用軍審」等論述。部分網路貼文還宣稱「後備軍人教召不到會被軍審」、「恢復軍審,軍人抗命偷吃早餐判7年」等錯誤訊息。

恢復軍審等於戒嚴?軍審修法僅限於平時涉犯特定軍事罪,與戒嚴完全無關

東吳大學政治系教授蘇子喬表示,恢復軍審與戒嚴完全無關,兩者是不同的法律制度。軍事審判制度一直存在,在洪仲丘案發生後,軍審修法限縮為僅能在戰時適用。目前政府計畫修法調整,讓現役軍人若涉及特定軍事犯罪,平時可由軍事法院審理,而非普通法院。這是司法管轄權的變更,並不代表恢復戒嚴或軍事統治。

德益法律事務所律師顏名澤也指出,恢復軍審只是司法管轄權的調整,與戒嚴完全無關,並非軍隊接管司法或實施軍事統治。

顏名澤說,恢復軍事審判制度的重點在於調整現役軍人的犯罪審理方式,並不涉及戒嚴。依據現行法令,平時現役軍人犯罪案件由法務部轄下的檢察署負責偵辦,並由普通法院進行審理與判決。若恢復軍事審判,則在針對平時涉犯特定軍事犯罪,改由國防部所屬的軍事檢察署偵查,並由軍事法院審理與執行。

重大危機時,總統可以宣布戒嚴或緊急命令;發布戒嚴須經行政院決議,並送立法院通過

蘇子喬表示,戒嚴與緊急命令都是憲法規定的緊急處置手段,總統在發生重大危機時可以依法宣布這兩項措施,但適用範圍與程序不同。緊急命令依憲法增修條文第2條規定,總統須經行政院決議後發布,並在10日內送立法院追認,否則立即失效,且效期最長僅10日。

戒嚴部分,依憲法第39條規定,總統宣布戒嚴,須經立法院通過或追認;立院認為必要時,得決議移請總統解嚴。不過,不管是在戒嚴或緊急命令生效期間,總統不得解散立院。

蘇子喬認為,戒嚴屬於軍事統治模式,但台灣的憲政體制與軍隊運作並不具備輕易實施軍事統治的條件。在目前的政治環境下,除非發生戰爭或極端特殊狀況,總統要宣布戒嚴的難度高。

戰時軍審擴及一般人?憲法第9條已畫下紅線,一般人不適用軍審

顏名澤表示,根據憲法第9條規定,非現役軍人不得接受軍事審判。因此,若一般民眾涉及犯罪,則依照一般刑事審判程序,由法務部所屬的檢察署偵查與起訴,並交由司法院所屬的普通法院審理與執行。

軍事審判適用於現役軍人,當軍人違反軍事規範或涉及重大犯罪時,案件將由國防部所屬的軍事檢察署負責偵查與起訴,並由軍事法院進行審判與執行。

蘇子喬指出,戒嚴法第8條規定,在戒嚴期間,人民若涉及內亂罪、外患罪、妨害秩序罪、公共危險罪、殺人罪等特定罪行,可能由軍事審判。然而,這條規定與憲法第9條「非現役軍人不得受軍事審判」的原則相牴觸,且憲法的位階高於法律,當兩者發生衝突時,適用上仍應以憲法為最高依據。

換句話說,即使戒嚴法有此規定,並不代表軍審可直接適用於一般民眾。此外,目前台灣要進入戒嚴狀態的門檻極高,總統宣布戒嚴須經立法院通過或追認,且立院可決議撤除戒嚴。

緊急狀態時總統可發布緊急命令,沒有戒嚴軍管,一般人不會面臨軍審

國防部法律司長沈世偉中將表示,國防法第24條規範當國家面臨緊急狀況時,總統可發布緊急命令,以應對危機,但治理模式仍維持文人政府,國軍的角色是國家防衛,而非軍事統治。

沈世偉說,從國防部的立場來看,戒嚴並非政策選項。國軍防衛作戰規劃從未將戒嚴納入考量,目前也沒有任何現行制度是為戒嚴預作準備。國軍建軍備戰完全依照民主體制運作,沒有軍管或戒嚴的選項與思維。

國防部從未將戒嚴列為政策選項,也未在防衛作戰規劃中考量戒嚴;緊急狀態時總統可發布緊急命令,維持文人政府運作。因此,沒有戒嚴軍管,一般人不會受軍審。

恢復軍審等於要打仗了?加強軍隊管理,維護國家安全,無關「開戰」

為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅,賴清德宣布要全面檢討修正軍事審判法,恢復軍事審判制度。2023年一場公聽會上,國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲指出,通過比較其他國家,台灣對間諜案判決的刑度,明顯偏低,歐美民主國家的間諜案刑度平均是19年,台灣平均只有18個月,差了12.7倍。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌認為,恢復軍審目的在維護國家安全,確保軍隊運作不受威脅,與是否開戰無關。軍審制度的存在,目的在於維持軍隊內部的秩序與忠誠,而非與戰爭動員掛勾。

舒孝煌表示,軍審制度被視為軍事指揮權的一部分,在作戰體系中,為了確保指揮權能夠貫徹執行,軍隊需要有獨立的審判機制。因此,軍審法的規定比一般法律更加嚴格,特別是在涉及間諜與共諜行為時,軍事體系對於這類案件的處理標準極為嚴峻。在軍事系統內,只要有間諜行為,就會被認定為嚴重威脅國家安全,應受到重判,因為這類行為不僅違背軍人對國家的忠誠,也可能影響部隊的戰力與整體防禦能力。

舒孝煌指出,軍事體系看重的是行為本身,而非結果是否已經造成具體危害。然而,民間司法體系的觀點可能不同,一般法院在審理案件時,往往強調結果論。因此若間諜行為尚未直接造成實質傷害,可能不會判處重刑。這種做法可能導致對重罪輕判,使懲戒效果大打折扣。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為,「恢復軍審等於要打仗」這種誤解,可能與與2013年洪仲丘案後的軍審修法背景有關。當時修法後規定僅戰時適用軍事審判,平時則將軍人犯罪案件移交普通法院處理。

林穎佑表示,如今政府決定恢復軍審,讓不了解全貌的人誤以為與戰爭有關。實際上,這次修法並非全面恢復軍審,而是針對軍人涉犯特定罪責,例如間諜罪,才會在平時適用軍審。此外,這次軍審修法的適用對象僅限於軍人,並不涉及一般民眾,更與戰爭動員無關。這項調整主要是為了加強軍隊內部的安全管理,並非外界所謂的「開戰」訊號。

軍審修法歷程:2013年洪仲丘案後軍審修法,現役軍人平時犯軍事罪移交一般司法機關

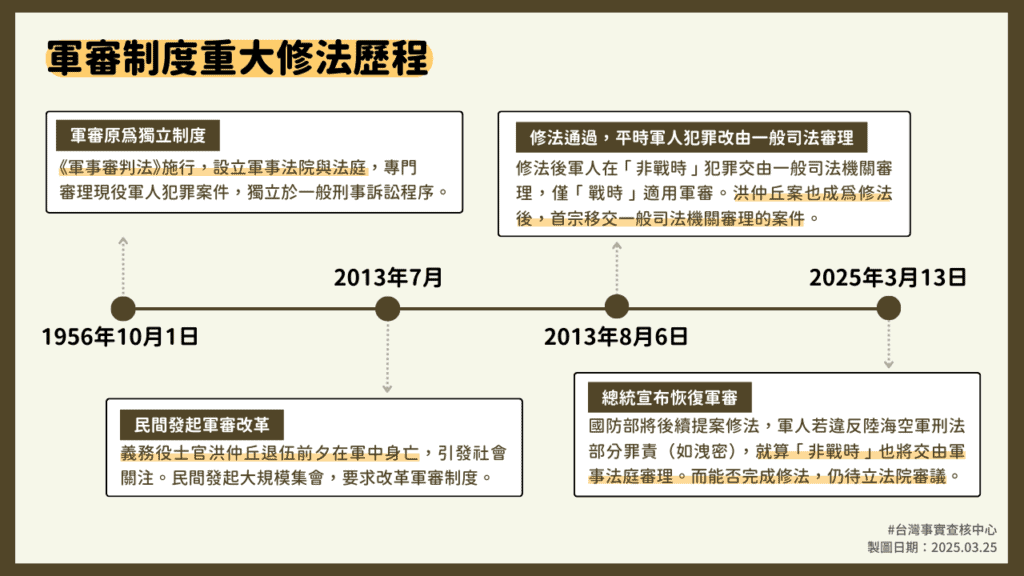

軍事審判法自1956年10月1日施行,作為一套獨立於一般刑事訴訟程序的制度,設立軍事法院及軍事法庭,專門負責現役軍人犯罪案件的審理與處罰。

2013年,義務役士官洪仲丘在退伍前夕於軍中不幸身亡,此事件引發社會對軍中人權、管理制度及軍事審判權責的廣泛討論。2013年7月20日、2013年8月3日,民間發起大規模集會,要求改革軍事審判制度。立法院於2013年8月6日三讀通過軍事審判法部分條文修正案,規定軍人於承平時期(非戰時)犯罪應交由一般司法機關審理,僅戰時適用軍事審判。洪仲丘案成為修法後首宗移交一般司法機關審理的案件。

軍審修法擬將軍人平時涉犯叛亂、洩密、抗命等特定罪交軍審,修法期程4月定調

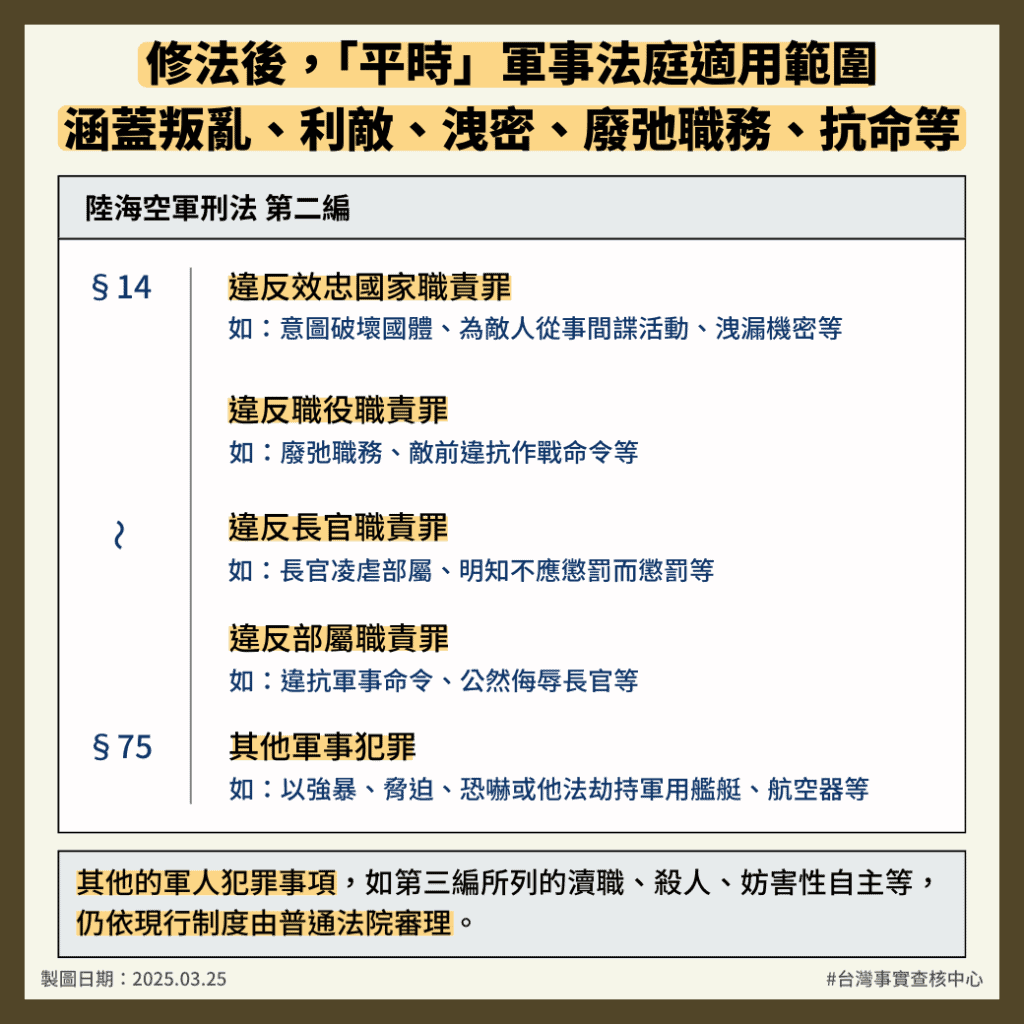

在政府宣布恢復軍審後,國防部隨後提出軍審修法方向,其中強調未來軍事法庭的適用範圍,將以陸海空軍刑法第二編所規範的軍事犯罪為主,涵蓋叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等行為;該法第三編軍人一般犯罪案件,規劃仍由司法機關辦理。

檢視陸海空軍刑法第二編(第14至75條),內容主要為違反效忠國家職責罪、違反職役罪、違反長官職責罪、違反部署職責罪、其他軍事犯罪等規定,比如洩漏或交付國家機密等。

行政院長卓榮泰表示,軍事審判等修法期程預計4月上旬定調。

推薦閱讀: