從697人到8000人:花蓮堰塞湖撤離決策全紀錄,「垂直避難」爭議從何而來

記者/許雲凱、陳偉婷;責任編輯/陳偉婷

9月23日花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流潰壩,重創下游光復鄉等區域。截至10月8日統計,造成19人死亡、5人失聯、100多人受傷。

這起災難震驚台灣社會,災後隨即發現,絕大多數死者位於事先劃定的「撤離區」內,國家災防科技中心統計,光復鄉撤離區就有16人罹難,且多數是在1樓的長者。

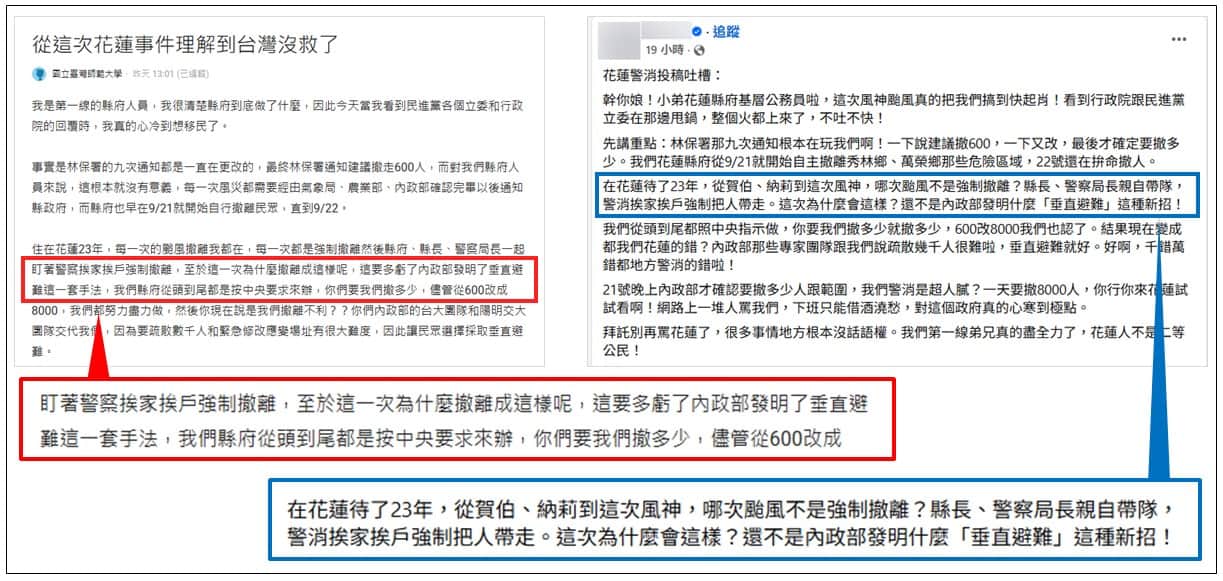

外界湧現疑問,為何有民眾應撤離而未撤離,造成傷亡?面對「撤離不力」的質疑,花蓮縣府與在地立委陸續提出解釋。

花蓮縣社會處長24日表示,內政部這次「新創」垂直避難,可選擇在2樓就近避難,讓縣府無法強迫居民離開。

花蓮縣立委傅崐萁24日、25日進一步說明,中央指示的撤離人數從600多人擴大為8000人,又「發明」新的垂直避難,原本在樓上避難的民眾,什麼時候下樓,縣府不會曉得,因而造成傷亡。

同時網路社群也流傳自稱「花蓮縣府人員」、「花蓮警消人員」匿名文章,同樣指出中央發明「垂直避難」,影響強制撤離。

內政部第一時間反駁,澄清垂直避難並非新創,在聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫,以及花蓮縣水災保全計畫中,都有清楚指出是水災避難方式之一。

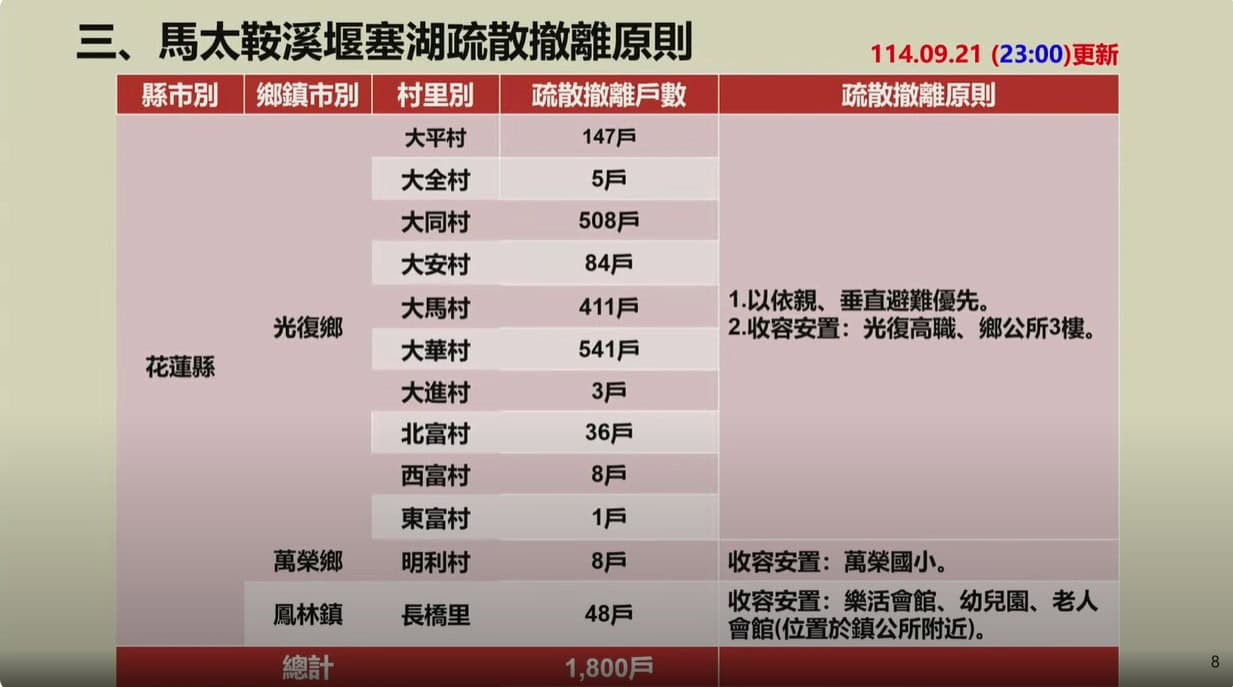

政院記者會中,林保署證實8月12日曾撤離花蓮697人,內政部長劉世芳解釋,隨著颱風逼近,堰塞湖有溢流、潰壩的可能,因此9月21日決定擴大疏散範圍,疏散人數也增加為1837戶約8000多人,為了保全最多人命,提出收容、依親、垂直避難3種疏散方式。

為何政府先後提出不同版本的災害評估?為何疏散範圍有巨大落差?疏散人數一日擴增為8000人,納入「垂直避難」是否適合?這些疑問在災後仍持續熱議,查核中心依據公開資料,並採訪相關當事人,還原決策脈絡,釐清基本事實提供外界參考。

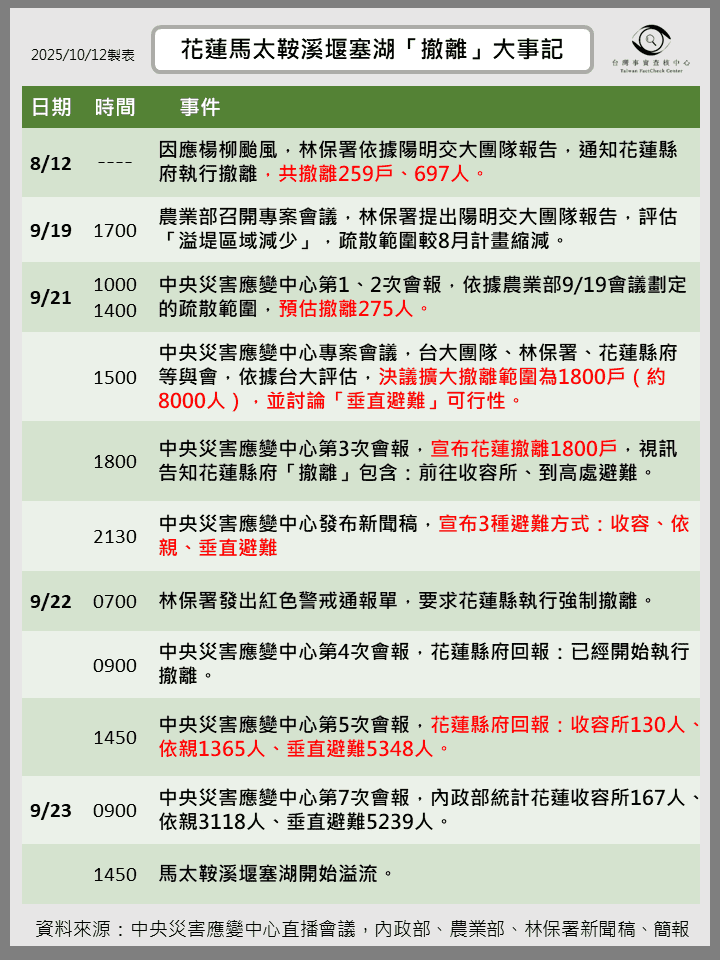

林保署8月評估疏散697人,9/19會議認為「溢堤區域減少」

「堰塞湖」並不屬於《災害防救法》所列法定災害,也沒有固定主管機關。依據2012年訂定的《堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案》第2條規定,堰塞湖由誰負責,取決於河川管轄權與堰塞湖所在地點,農業部林保署、水土署、經濟部水利署、地方政府都有可能是主管機關。

7月26日發現的馬太鞍溪堰塞湖位於上游國有林地,因此由農業部林保署主責。林保署又委託陽明交大團隊進行風險評估,擬出4種可能情境:晴天溢流、颱風豪雨溢流、地震壩體破壞、其他情境(如壩體滲流、管湧)。

當時假定在無豪大雨情況下,以「晴天溢流」最有可能,依照正常雨量,可能在10月下旬壩頂溢流。林保署8月初開始與花蓮縣府聯繫,依據陽明交大估算的疏散範圍,擬定600多人的疏散計畫。

8月12日因應楊柳颱風,花蓮縣府也實際執行過一次強制撤離,當天光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮共撤離259戶、697人,但幸無災情產生。

陽明交大防災與水環境研究中心主任林志平11日表示,疏散範圍是隨天氣與河川整備狀況「動態調整」。楊柳颱風之後,花蓮縣府9月17日召開堰塞湖疏散會議,陽交團隊評估疏散區下修為50幾戶。

林志平解釋,所有評估都有假設條件,當時堤防已經加高,耐洪能力提升,因此是在假設堤防沒有潰決的條件下,再考量下游已經濬深60萬噸土砂等條件綜合評估,認為跟8月比較,「溢堤區域減少」,因此縮減疏散區。

樺加沙颱風來臨前夕,農業部9月19日召開專案會議,再度評估疏散範圍,內政部、林保署、花蓮縣府均與會。

林保署提出陽明交大最新報告,原先假設的「晴天溢流」,調整為符合現實的「颱風豪雨溢流」情境,指出再降雨500mm就可能壩頂溢流,溢流將提前發生,疏散區修正為180戶。

林志平說,後來中央災害應變中心成立,9月21日再度召開會議,不過陽交團隊並無再做新分析,仍以9月19報告為準,以疏散範圍來說,仍維持在180戶。這些戶數僅為初估,真實人數要以花蓮縣府清查為準。

林保署也提供9月21日簡報,清楚載明疏散範圍由259戶(686人),減少為180戶,可見疏散範圍經過數度調整,已較8月原始計畫縮減。

9月21日關鍵轉折:撤離人數275人➜8000多人、納入垂直避難

9月21日發布樺加沙颱風警報,依法開設中央災害應變中心,指揮官為內政部長劉世芳,原先主責花蓮堰塞湖防災的林保署,成為應變中心分組成員之一。這也代表,此時堰塞湖的防災權責已轉移到應變中心之下。

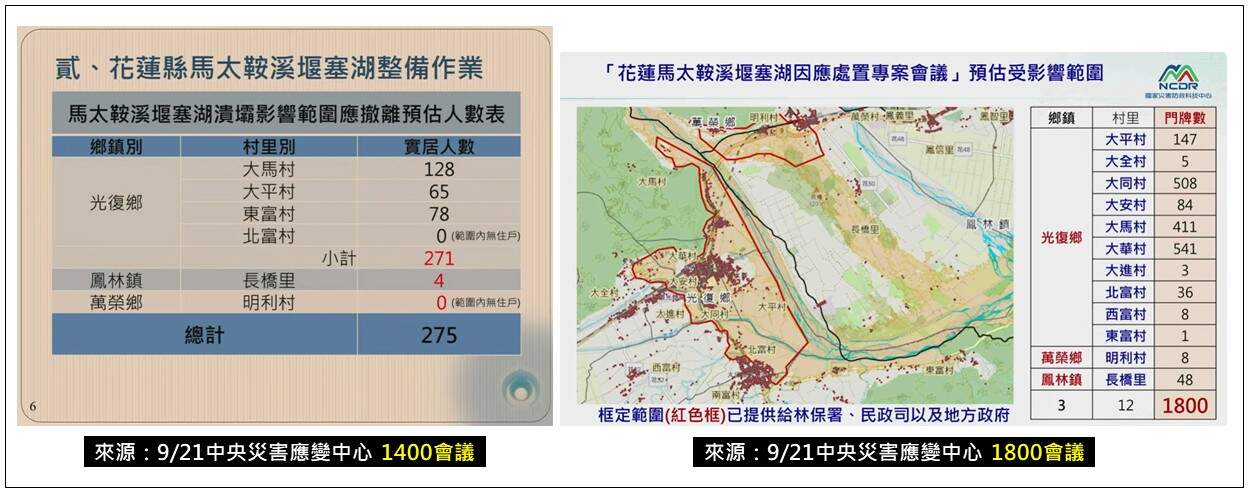

21日中央災害應變中心即刻運作,第1、2次會報,依據農業部9月19日所劃定疏散區,估算花蓮撤離人數為275人;但到了晚間6點再度開會,宣布撤離人數擴大為1800戶(8000多人)。稍晚發出新聞稿,決定3種撤離方式,其中包含「垂直避難」。

半天內為何疏散範圍、撤離人數出現劇烈變化?轉折發生在下午3點的專案會議。

依據台大團隊評估報告,決議擴大疏散範圍

當林保署委託陽明交大團隊進行堰塞湖評估時,9月3日內政部長劉世芳致電前內政部長、水利專家李鴻源,委託組織團隊再做另一份研究報告。

台大團隊成員之一、台大土木系教授游景雲指出,台大報告19日已經交給內政部,因疏散範圍較林保署評估為大,因此中央災害應變中心找來台大、林保署、花蓮縣府,以及其他單位,於21日再度討論疏散範圍。

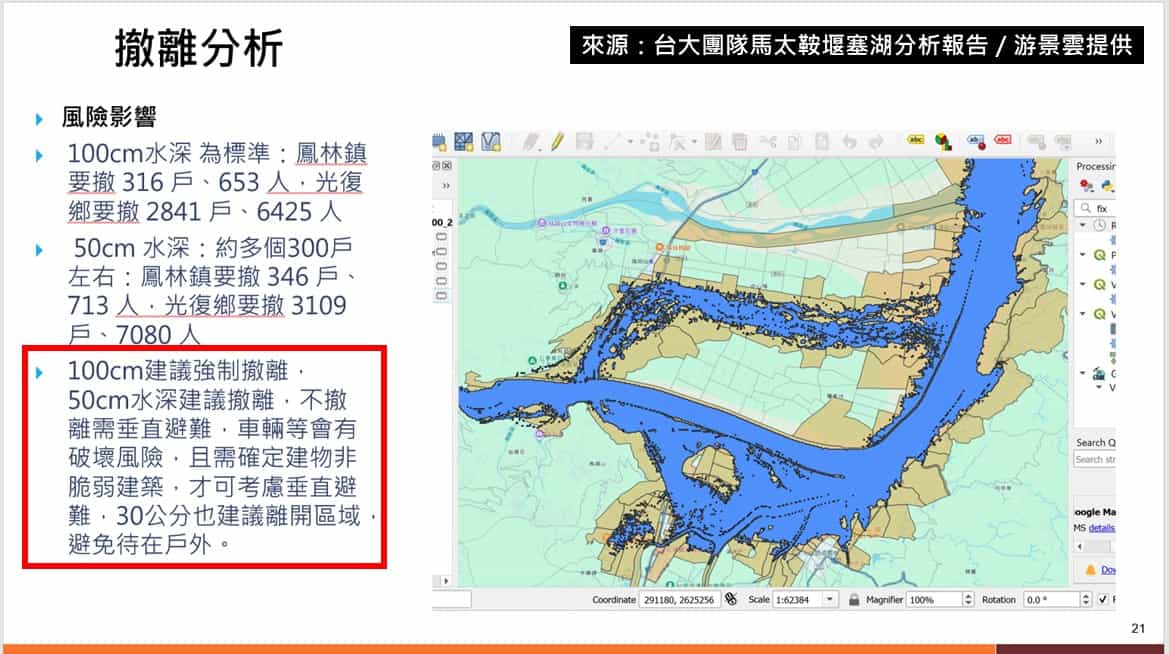

游景雲說,台大團隊判斷洪水會夾帶大量土砂,馬太鞍橋與堤防都有沖毀風險,衝擊不會只在河川沿岸,會往兩側溢淹進入村落,因此模擬淹水範圍較大,撤離的人數也變多。

專案會議於21日下午3點召開,劉世芳決定依照台大團隊分析,擴大疏散範圍,比對圖資後確認撤離1800戶,又納入林保署原先建議範圍37戶,實際為1837戶,約8000多人。而這場關鍵會議,就已經討論垂直避難。

游景雲說,台大團隊考慮短時間可能難以撤離大量民眾,因此報告中有提出垂直避難。預估100公分水深的區域建議強制撤離,而50公分水深區域,如不撤離需垂直避難,但必須確定建物並非脆弱建築。不過這場會議對垂直避難並沒定案,應該是會後才拍板的。

21日晚間會議宣布花蓮撤離1800戶,3種避難方式:收容、依親、垂直避難

晚間6點中央災害應變中心再度召開會議,依照下午專案會議結論,宣布明天22日將發布紅色警戒,花蓮縣光復、鳳林、萬榮三鄉鎮共1800戶執行預防性撤離。

內政部長劉世芳與花蓮縣府視訊連線時,提醒撤離有2種,一種是到收容所,一種是到高樓層避難。

晚間9點30分,中央災害應變中心發出新聞稿,確定避難方式有3種,分別是前往收容所,到親友處依親,以及現地建築「垂直避難」,並註明鋼筋混擬土2樓以上堅固建築,才可考慮垂直避難。

22日花蓮縣府回報撤離6843人,含垂直避難5348人

依照花蓮縣府公開說法,21日專案會議後約傍晚5點,就已接獲中央通知擴大疏散至1800戶,並即刻製作清冊,與國軍合作進行撤離。

隔天22日中央災害應變中心2度與花蓮縣府連線,詢問撤離進度。早上9點會議,花蓮縣消防局長回報已開始執行撤離,並稱依專案會議指示,以預估100公分水深為撤離依據。

下午2點50分會議,花蓮副縣長報告,截至目前安置在收容所有130人,依親為1365人,垂直避難有5348人,總計6843人。花蓮縣府也向當地媒體發布此一撤離統計。

花蓮光復鄉臉書貼出22日警車廣播撤離畫面,也有媒體拍到23日大馬村長逐戶宣導撤離。但同時有災民反應沒收到撤離通知,要成立自救會追究責任。

近期媒體再度詢問花蓮縣消防局長,為何撤離區有罹難者?消防局長回答,依照災防法規定,撤離疏散是由鄉鎮公所執行,不便代公所回應。

到底花蓮撤離實況如何,至今仍有許多疑點,檢方已啟動調查,釐清撤離區內民眾死亡原因。

「垂直避難」常見於洪災與海嘯疏散,但一般認為是「最後手段」

依據國家災防科技中心與內政部的防災資訊,水災發生時可採用「垂直避難」,但適用於2樓以上的建築物,住家如為一層樓平房,應該前往收容所,或到親友處依親。

台北市、新北市、高雄市的防災指引,也都說垂直避難是面對水災或海嘯可採用的方式。

美國國家海洋暨大氣總署官網有海嘯垂直疏散指引,日本國土交通省的防洪資訊也包括垂直避難,不過稱這是「最後手段」。

中央警察大學防災研究所副教授盧鏡臣解釋,國外許多房屋是木造,怕被洪水沖垮,因此國際一般將垂直避難視為最後手段,但台灣多數房屋為鋼筋水泥建造,因此防洪採用垂直避難應該是合適的。只要垂直避難的地點安全,例如淹水不會淹到2樓,且洪水不會損壞房屋結構,垂直避難應是有效的做法。

海嘯學者、中央大學水文與海洋科學所教授吳祚任則說,通常在面臨突然的洪災,會建議採用垂直避難,像海嘯的預警時間很短,垂直避難就是疏散方式之一。

不過吳祚任也強調,垂直避難是最後手段,畢竟沒有人想待在災難現場,如果發生海嘯來不及往其他地方疏散,才建議往高樓垂直避難,通常也叫做「垂直逃生」,以表示情況急迫。

陽明交通大學土木工程學系副教授、社團法人台灣防災產業協會常務理事單信瑜也表示,垂直避難是已經沒有時間了、已經錯過疏散和撤離,最後關頭下不得已的選擇,而不是一開始撤離的時候就開了選項,讓民眾選擇垂直避難。以往日本在海嘯情境下使用垂直避難,也是已經知道溢淹高度確認避難地點,請民眾躲到超過溢淹高度的海嘯避難處,不是鼓勵民眾在自己家垂直避難。

因應花蓮堰塞湖防災,採用「垂直避難」適合嗎?

台大團隊召集人、前內政部長李鴻源表示,實務上中央或地方都難以短時間遷走8千人,「垂直避難是沒有辦法中的辦法」,面對洪水就先跑到2樓,以保命為主。

游景雲說,這是很少見的大規模避難,時間又非常短促,現場撤離的各種樣態跟原先設想不太一樣。譬如垂直避難,至少在溢流警報發布之前,民眾就應該上樓躲避,但實際狀況好像不是這樣,地方政府可能也難以掌握民眾動態,到底有多少漏網之魚並不清楚。從實際淹水高度來看,如果居民確實執行垂直避難,安置在二樓以上,應該是安全的。到底地方政府、民眾事前接收到什麼訊息,是否執行有落差,應該再檢討。

單信瑜說,很多時候看到撤離數字通報和實際狀況有嚴重的落差,很多人想留在家裡、不想為難執法人員,就宣稱自己會依親撤離、等下就走,或收了勸導單之後轉身把門鎖起來、關燈,假裝人已離開,其實沒走。過去這麼多看似成功的撤離案例,基本上都是預防性勸導疏散、撤離,也都經過多年的風險教育和練習。

「老人是弱勢中的弱勢,理應優先撤離,而不是老人不願意走,讓他們留下來,這樣完全背離防災原則」。單信瑜表示,老人家可能有資訊或數位落差,發送細胞簡訊未必會看到,也不一定看得懂。其次老人家的身體可能本身就比較不方便,撤離對她們來說比較困難,收容所也不好睡,會降低撤離意願。如果選擇在家垂直避難,因為身體不靈活、應變能力較弱,留在家裡當警報來了聽不到、水來了跑不了、困在家裡也會增加後續救援的複雜度。

單信瑜說,以堰塞湖溢流潰壩情境,大規模撤離到事情真正發生還有一天以上的時間,應該要勸導及強制撤離,如果地方撤離能量有限,應該及時找中央、國軍協助疏散。如果民眾有接受到足夠的資訊,有風險判斷意識,知道災害讓人危在旦夕,「你不用叫我走,我也會走」,反之,如果沒有接受到完整資訊,也沒有設計一套完整的流程,就可能因為撤離成本高、低估災害危害而做錯選擇。

單信瑜說,如果第一時間就讓民眾可以選垂直避難,民眾又沒有清楚認知堰塞湖的風險下,就會有很多人想留在自己家裡,導致宣稱撤離成功但其實風險仍在。這次「時間可能是最大的敵人」,但如果在一個月前就啟動風險作業溝通,讓全光復民眾預知要面對的狀況,及早做好準備。

盧鏡臣分析,撤離區有民眾死亡,背後原因可能很複雜。包括偏鄉多長者,可能接受訊息有落差,無法理解溢流危險性,如果沒有手機也無法即時接到細胞簡訊。撤離很倉促也可能沒有時間演練,譬如何時該上樓避難,什麼情況可以下來?而且8月因應楊柳颱風,這地區已經預防性撤離一次,但當時沒有災情發生,上次經驗可能讓居民有「狼來了」心理,輕忽這次危險。

盧鏡臣說,這次災難對中央或地方來說,都是很陌生的經驗,建議要從各環節去檢討哪些地方要補強,譬如現在要比照海嘯發布警報,更明確提醒民眾避難。

首圖來源:馬太鞍溪堰塞湖監測紀實