事實查核報告#1321

【錯誤】網傳影片「最近來自索馬里的500噸香蕉運抵市場,其中含有一種叫做『螺杆菌』的蟲,它會在胃中釋放有毒香蕉,然后出現以下症狀(腹瀉、嘔吐、噁心、頭痛),12小時後該人將死亡」?

發布日期/2021-11-10 09:40:57

【報告將隨時更新 2021/11/10版】

一、台灣並無自索馬利亞進口香蕉。

二、熱帶寄生蟲專家檢視影片指出,沒有蠕蟲被稱為「螺桿菌」,影片中的白色螺旋物比較像是線蟲,但表面又沒有線蟲具有的角質等特徵,應是造假的畫面。

三、傳言指稱「螺桿菌」,應是「胃幽門桿菌」,是細菌的一種,且無法用肉眼看見。傳言宣稱「影片中的蟲是胃幽門桿菌」並不正確。

四、專家指出,感染胃幽門桿菌的患者多數不會有症狀,若胃幽門桿菌產生症狀,則會有空腹胃痛、脹氣、悶痛等潰瘍的症狀,不會因為感染胃幽門桿菌在12小時後死亡。

五、此訊息曾以英文、波斯文在其他國家流傳,是跨國流傳的網路謠言。

因此,傳言為「錯誤」訊息。

圖文版(可左右滑動)

背景

社群平台、通訊軟體流傳一段影片,搭配多種變形的文字訊息宣稱:

「還好,台灣的香蕉都是本地產,但看了影片吃香蕉會有點怕怕。

看看這視頻。

最近來自索馬里的500噸香蕉運抵市場,其中含有一種叫做「螺杆菌」的蠕虫,它會在胃中釋放有毒香蕉,然后出現以下症狀(腹瀉、嘔吐、噁心、頭痛),12小時後該人將死亡,從腦死亡。 這幾天請不要購買和食用香蕉,或者如果您購買了,請務必打開裡面的香蕉。看視頻?…」

另有類似訊息指稱:

「這一則訊息是你今天一早,打開手機最重要看的訊息。在台灣:( 吃香蕉 ),是一種習慣,常態,但是,最近竟然進口:( 一種有蟲的香蕉 )請親友們注意、小心謹慎。看過這一篇報導,要轉傳。

以下,是轉傳來的:

你好!朋友和親人們請儘可能多地傳播這個短片。近日來自索馬里的500噸香蕉運抵市場,其中含有一種名為螺桿菌的蠕蟲,會在胃中釋放有毒素,然後出現以下症狀(腹瀉、嘔吐、噁心、頭痛),12小時後該人將死亡腦幹死亡。 這幾天請不要購買和食用香蕉,或者如果您購買了,請務必打開焦皮裏面的香蕉查看。 請看短片。」

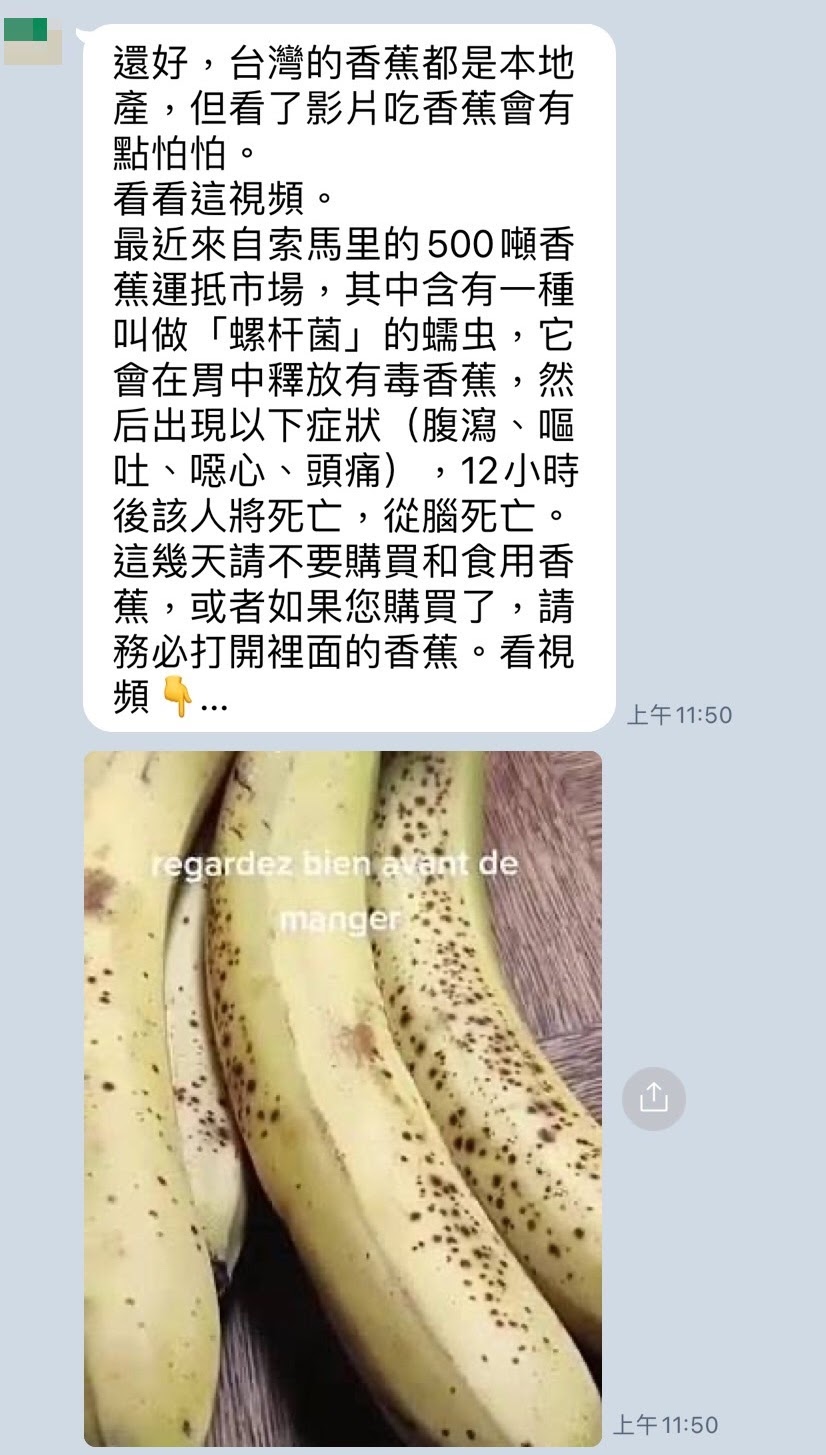

網傳影片呈現一人用手撥開香蕉內部,出現白色長條狀物體的畫面。

圖1:社群平台流傳訊息擷圖。

圖2:通訊軟體流傳訊息擷圖

查核

爭議點一、傳言的流傳版本為何?

查核中心以關鍵字檢索,印度多家查核組織《Alt News》、《Factly》、《News Meter》以查核過英文版的傳言,伊朗媒體《Factnameh》也查證過波斯文版的傳言。

查核中心比對,在台灣流傳的中文版,以及英文版、波斯文版的傳言,內容均相同,包含「從索馬里(Somalia)進口了500噸香蕉」、「含有一種叫做螺桿菌(Helicobacter)的蠕蟲,食用後會向胃中釋放有毒的香蕉,然後出現以下症狀(腹瀉、嘔吐、噁心、頭痛)而且12小時後人會腦死亡」等,且搭配相同影片。

因此,此傳言是跨國流傳的網路謠言。

爭議點二、傳言宣稱「最近來自索馬里的500噸香蕉運抵市場」,台灣是否有向索馬利亞進口香蕉?

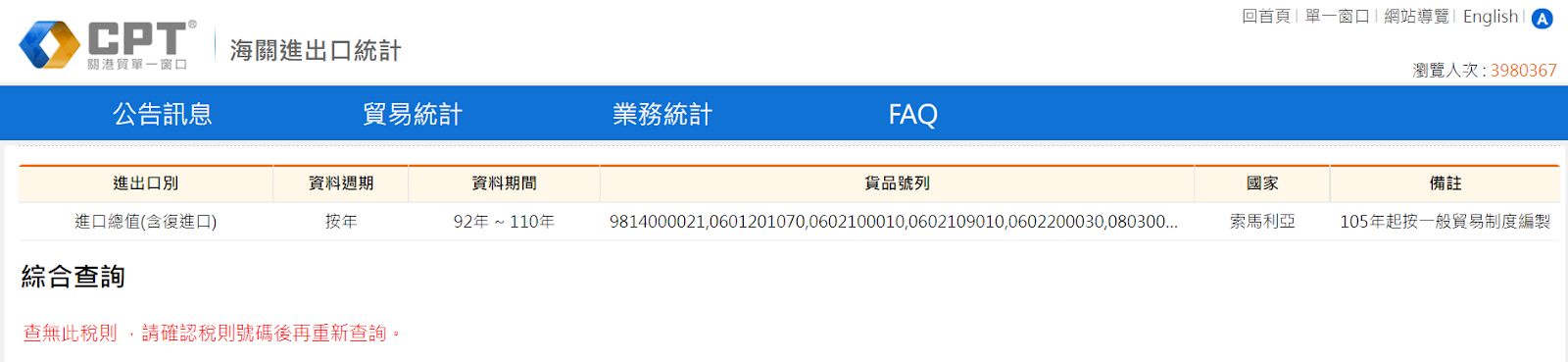

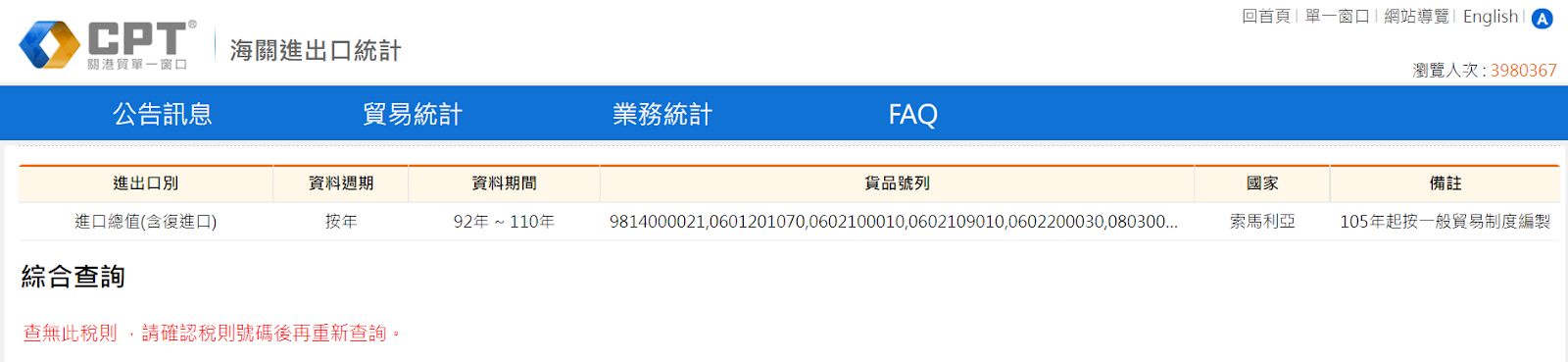

查核中心查詢海關進出口統計資料,自2003年至2021年,台灣並沒有從索馬利亞進口香蕉。

行政院農委會動植物防疫檢疫局指出,台灣並無自索馬利亞輸入香蕉。

爭議點三、傳言搭配影片宣稱香蕉「含有一種叫做『螺杆菌』的蠕虫,它會在胃中釋放有毒香蕉」,影片中出現的蟲是「螺桿菌」嗎?

(一)財團法人香蕉研究所主任秘書林德勝檢視網傳影片指出,經查詢香蕉相關的文獻,並無此寄生蟲,所以影片的真實性無從判斷,至少台灣香蕉絕無此寄生蟲,可以安心食用。

林德勝補充,通常香蕉的害蟲不太會進入果實內部,而是生長在香蕉樹的莖、葉或表皮。例如香蕉粉介殼蟲或蚜蟲;或是像象鼻蟲,會啃食香蕉假莖或球莖。

(二)查核中心採訪臺北醫學大學醫學系分子寄生蟲暨熱帶疾病學科副教授鄭柏青。他說,並沒有蠕蟲被稱為「螺桿菌」。另外,影片中的白色螺旋物比較像是線蟲,但表面又沒有線蟲具有的角質等特徵,應是造假的畫面。

鄭柏青說,目前已知人類可從植物感染的寄生蟲僅限水生植物上的吸蟲,陸生植物並沒有相關紀錄。

(三)查核中心採訪林口長庚營養治療科營養師吳益銘。他說,傳言指稱的螺桿菌常稱為「胃幽門桿菌」(Helicobacter),是一種細菌,人的肉眼是看不到。因此,傳言稱影片香蕉裡面出現的蟲是「螺桿菌」並不正確。

(四)查核中心採訪新北市立土城醫院胃腸肝膽科副教授級主治醫師蘇銘堯。蘇銘堯指出,肉眼看不到胃幽門桿菌,要用胃鏡、呼氣試驗、糞便檢驗等方式採檢後進一步做病理化驗才能確認。

綜合以上,查詢香蕉相關文獻並無網傳影片指涉的蟲,且也沒有蠕蟲被稱為「螺桿菌」。「螺桿菌」一般是指胃幽門桿菌,肉眼不可見。

爭議點四、吃香蕉可能感染胃幽門桿菌嗎?傳言宣稱,吃了含螺桿菌的香蕉會在胃中釋放有毒物質,12小時後該人將死亡,是否合理?

(一)蘇銘堯指出,單純採收下來的香蕉應該不會有胃幽門桿菌。胃幽門螺桿菌是一種細菌,它可分泌一種不被胃酸侵蝕的物質,是少數可以在酸性環境下生長的細菌。胃幽門桿菌的傳染途徑是糞口傳染,例如因吃下被胃幽門桿菌污染的食物或飲水而傳染。因此,若是有人因吃香蕉感染胃幽門桿菌,應是與胃幽門桿菌的帶原者共食香蕉,因接觸帶原者唾液而使香蕉被細菌汙染。

蘇銘堯指出,胃幽門桿菌生長在胃裡,會讓胃壁的保護力變差,和消化性潰瘍、胃潰瘍、腸潰瘍有關,也有造成胃癌的風險。一般患者不會有症狀,若胃幽門桿菌產生症狀,則會有潰瘍的症狀,包括空腹胃痛、脹氣、悶痛等,並不會因為感染胃幽門桿菌12小時之後死亡。

(二)書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示,理論上香蕉應該不會帶有幽門桿菌。

邱展賢說,發現胃幽門桿菌的澳洲科學家巴里 · 馬歇爾( Barry J . Marshall),當年確實大膽的吞食胃幽門桿菌,證明了胃幽門桿菌是造成胃炎和胃潰瘍的主因,因此如果感染此菌,確實可能會有一些急性胃炎症狀嘔吐、噁心等。

但邱展賢說,胃幽門桿菌病不會讓人12小時內死亡,而是發生胃炎、胃潰瘍,也可能增加未來胃癌的風險。

綜合以上,香蕉理論上應不會帶有胃幽門桿菌,且遭胃幽門桿菌感染也不會在12小時後死亡。

結論

【報告將隨時更新 2021/11/10版】

一、台灣並無自索馬利亞進口香蕉。

二、熱帶寄生蟲專家檢視影片指出,沒有蠕蟲被稱為「螺桿菌」,影片中的白色螺旋物比較像是線蟲,但表面又沒有線蟲具有的角質等特徵,應是造假的畫面。

三、傳言指稱「螺桿菌」,應是「胃幽門桿菌」,是細菌的一種,且無法用肉眼看見。傳言宣稱「影片中的蟲是胃幽門桿菌」並不正確。

四、專家指出,感染胃幽門桿菌的患者多數不會有症狀,若胃幽門桿菌產生症狀,則會有空腹胃痛、脹氣、悶痛等潰瘍的症狀,不會因為感染胃幽門桿菌在12小時後死亡。

五、此訊息曾以英文、波斯文在其他國家流傳,是跨國流傳的網路謠言。

因此,傳言為「錯誤」訊息。

參考資料

Alt News〈Video of man dissecting banana with deficiency shared with false death hoax〉

Factly〈This claim that Somalia bananas have a worm called Helicobacter which will cause brain death in 12 hours, is not true〉

Newsmeter〈Fact Check: Beware! Don't believe in the viral video of poisonous bananas〉

Factnameh〈آیا ۵۰۰ تن موز کرمخورده از سومالی به ایران وارد شده است؟〉