【錯誤】網傳「此新聞價值10萬,仔細看囉!(車禍時)用手機撥給對方手機,有了通聯紀錄,就不會算是逃逸」?

【錯誤】網傳「此新聞價值10萬,仔細看囉!(車禍時)用手機撥給對方手機,有了通聯紀錄,就不會算是逃逸」?

一、蘆洲分局及三民派出所均表示不知情。

二、肇事逃逸罪成立與否,有各種不同狀況之考量,並非僅以「有無通話」為標準。

背景

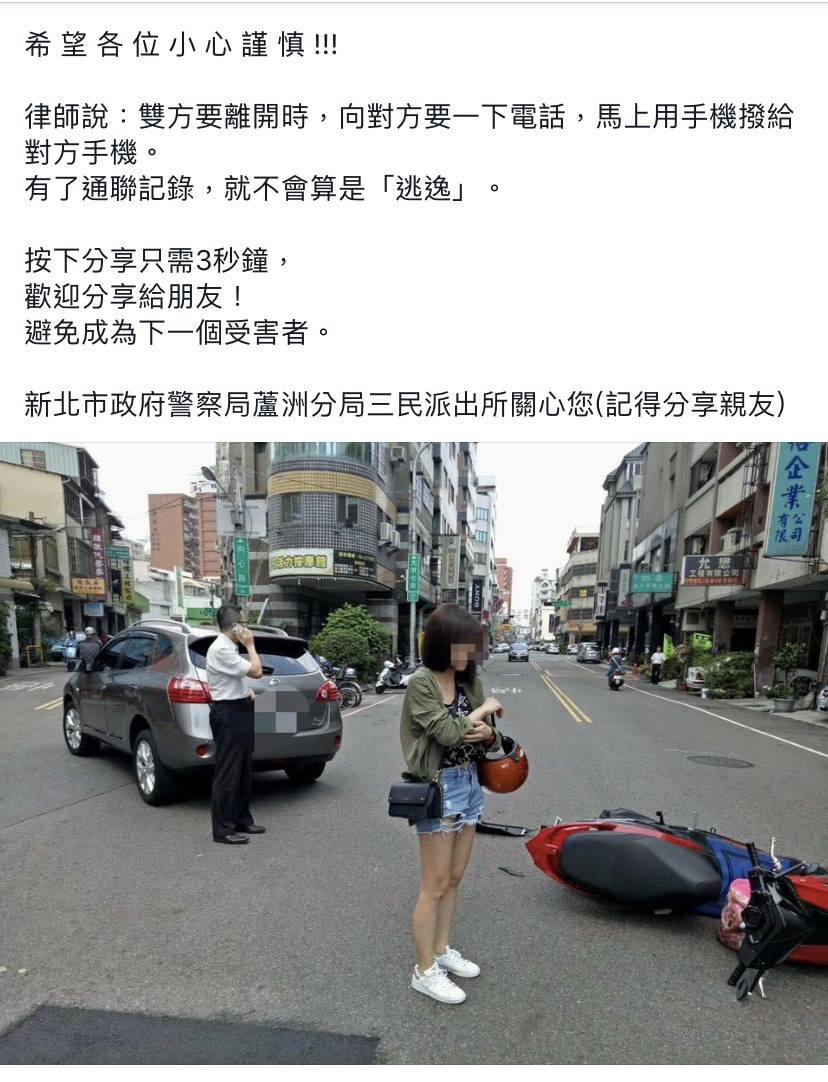

通訊軟體近日流傳內容一則「馬上用手機撥給對方手機,有了通聯紀錄,就不會算是逃逸」的訊息(如下圖1)

圖1:訊息原圖

自2022年5月13日起,流傳不同傳言版本:

「此新聞價值10萬,仔細看囉!

(forbidden)(forbidden)(forbidden)(forbidden)(forbidden)(forbidden)(forbidden)(forbidden)

一聲”沒關係”換來賠償金

林小姐是在騎車中途不小心撞上突然衝出來的人這則車禍,對方表示沒有關係,人沒有什麼大礙,拍拍屁股就走了。

林小姐以為沒事,但其實對方已經將車牌號碼與駕駛人與車輛的特徵記下,持驗傷單報警並告上法院說她「肇事逃逸」!

林小姐冤枉的收到通知單,被撞的人要求賠償 30 萬現金,也提不出任何證據證明自己當時已經和解…

最後因為對方糾纏不清,為了息事寧人省麻煩,也不想報警留下案底,以10 萬元私下和解。

這是真實案例!!

因為許多人對於這方面的法律常識並不清楚,也想說撞到的人沒有大礙,殊不知這是詐騙案件,製造假車禍!!

◆ 遇到這類情況,請大家務必記住:

1. 不管是否要和解或報警,都最好有第三者在場作證明 。

2. 若對方堅持沒關係,也務必要報警處理或者是立和解書 (請對方出示證明並簽字) 。

3. 如果對方嫌麻煩而緊急離開,務必記下特徵或車牌號碼,到警局備案(這是重點,為了證明自己沒有肇逃)。不然當收到驗傷單影本跟通知書時,要找證據證明自己沒有錯,就來不及了 ……

(forbidden)(forbidden)(forbidden) (forbidden) (forbidden) (forbidden) (forbidden)(forbidden)

希 望 各 位 小 心 謹 慎 !!!

律師說:雙方要離開時,向對方要一下電話,馬上用手機撥給對方手機。

有了通聯記錄,就不會算是”逃逸” 。

按下分享只需3秒鐘,

歡迎分享給朋友!

避免成為下一個受害者。

新北市政府警察局蘆洲分局三民派出所關心您(記得分享親友)」。

查核

爭議點一、發文者為新北市政府警察局蘆洲分局三民派出所?

查核中心致電三民派出所及蘆洲分局查證,兩單位皆表示對此訊息不知情。

爭議點二、「肇事逃逸罪」之內涵為何?

(一)台灣大學法律系副教授薛智仁說明,目前實務的指標判準之一,是最高法院104年度台上字第2570號判決:「未等待警方人員到場,或無獲得他方人員同意,或不留下日後可以聯繫的資料,就逕自離開現場(含離去後折返,卻沒表明肇事身份)皆屬於逃逸」。

薛智仁表示,依據這個判決,「雙方留有通聯紀錄」表示肇事者有留下聯絡資料,就不屬於逃逸;而使用公用電話或留下不實電話,就是沒有留下聯絡資料。除非離去得到彼此同意,否則仍屬於「逃逸」。

(二)不過,薛智仁強調,上述標準不是對「逃逸」唯一且正確的解釋。肇事逃逸罪的「逃逸」如何解釋,在學說和實務上爭議都很大,實務並不排除肇事逃逸罪的目的也在救助車禍被害人。如果肇事者光是留下聯絡方式,卻未採取任何救助措施(例如打電話叫救護車)就離開現場,在某些狀況下,仍可能被認定為「逃逸」。

薛智仁認為,對肇事逃逸罪的「立法意旨」理解不同,「逃逸」概念的解釋也會不同。即使有最高法院的判決,實務上仍保留不同解釋的空間。所以,「肇事者留下聯繫資料」是否就不會成立肇事逃逸罪,目前無法斷言。

綜上所述,此則訊息為「錯誤」訊息。

結論

ㄧ、訊息中所稱之「新北市政府警察局蘆洲分局」及「三民派出所」均表示對此訊息不知情。

二、肇事逃逸罪成立與否在理論與實務上存在各種不同狀況之考量,並非僅以「有無通話」為標準。

【更新說明 2022/5/24】更新傳言版本到背景