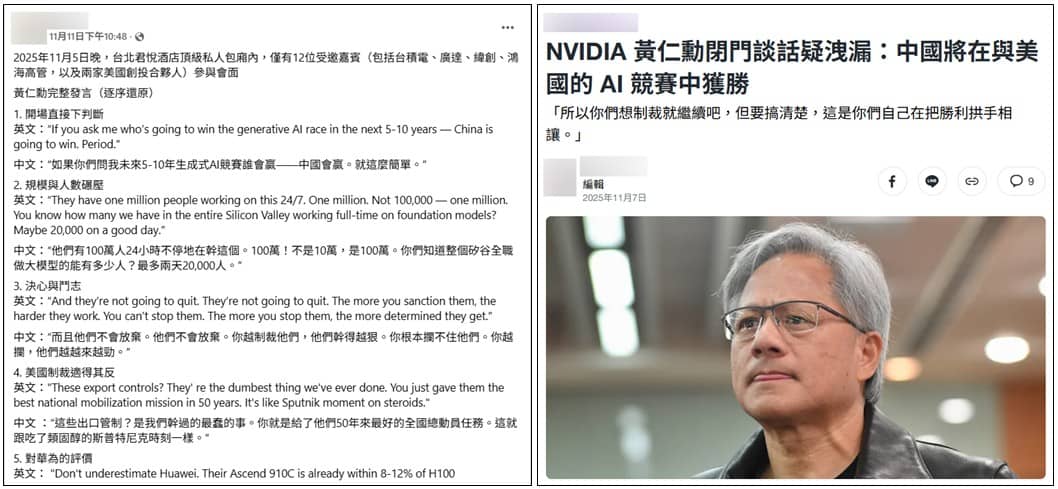

近期網路流傳文章,聲稱輝達執行長黃仁勳台北私人談話流出,內容提及中國將贏得AI競賽等。經查證,此談話內容實為參考黃仁勳媒體受訪內容而來的虛構場景。

一、網傳文章宣稱黃仁勳11月5日台北私人包廂談話流出,但黃仁勳近期來台時間是11月7日至8日,並非11月5日。5日當天,黃仁勳在英國倫敦參加頒獎典禮、媒體AI峰會,不可能來台,網傳私人談話場景全為虛構。

二、黃仁勳11月5日接受英國《金融時報》訪問,認為中國能源成本較低、監管較寬鬆,未來將擊敗美國贏得AI競賽。但他也隨即發表聲明指出,中國在AI領域只落後美國幾奈秒,美國要獲勝必須持續領先,並獲得全球開發者的支持。

網傳黃仁勳私下說中國將贏得AI競賽,實際是擷取自媒體報導,且未一併呈現黃仁勳的後續完整說法。

三、網傳黃仁勳說中國有百萬AI人力、不要輕視華為,均是黃仁勳過去公開受訪內容,並非私人談話流出。

四、網傳文章參雜虛構內容,例如黃仁勳沒有批評美國晶片禁止出口給中國,是最蠢的事。黃仁勳也沒有說2027年中國AI算力將勝過其他國家總和。

五、網傳文章原始來源為中國社群平台,後續傳到台灣網路。

網傳黃仁勳私人談話,實際上是擷取黃仁勳的公開受訪內容,再加上虛構場景的創作文章,並非談話外流,傳言說法易引人誤解。

背景

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳11月5日接受英國《金融時報》訪問表示,由於中國能源成本較低,監管也較寬鬆,未來將擊敗美國,「贏得AI競賽」。

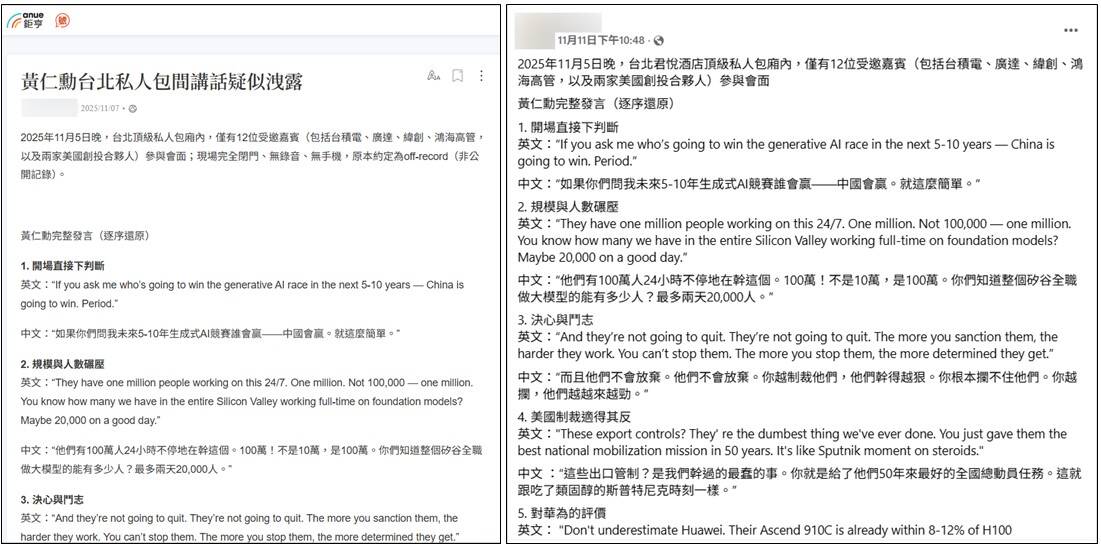

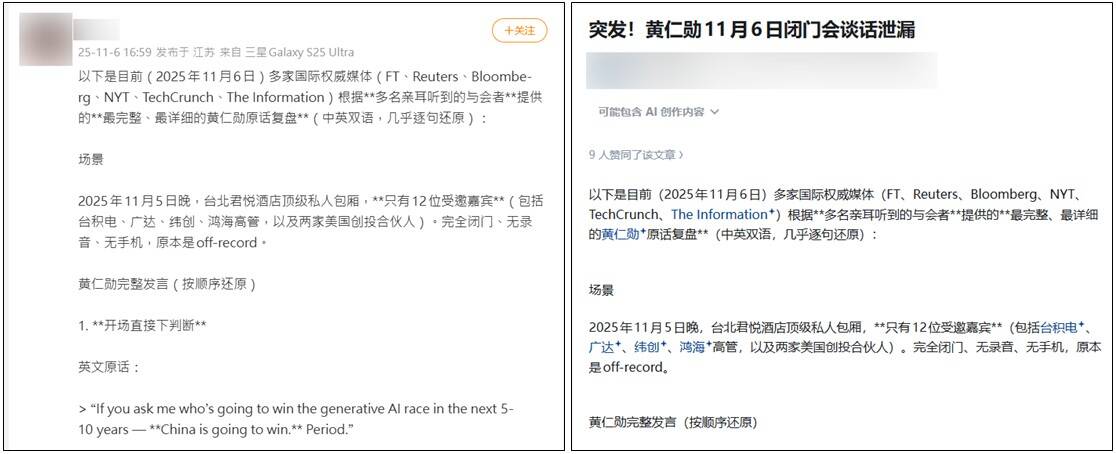

網路隨即流傳訊息,指稱黃仁勳11月5日在台北私人包廂與台積電、廣達等高層會面,私人談話流出,遭與會者洩漏給英國《金融時報》。

傳言聲稱,黃仁勳說中國有百萬AI產業人口,未來5到10年將贏得AI競賽,還提到別低估華為、美國制裁中國會適得其反等內容。

查核

查核點:網傳「黃仁勳台北私人談話流出」,是真的嗎?

取材媒體報導再添加虛構內容的創作文章

網傳訊息指稱,黃仁勳11月5日在台北私人包廂與電子業高層會面,席間談話遭流出。事實上,11月5日黃仁勳人在英國倫敦,且有媒體公開報導,不可能同日在台北私人包廂發表談話,網傳訊息的場景是虛構的。

11月5日黃仁勳現身英國倫敦聖詹姆斯宮,領取伊麗莎白女王工程獎(Queen Elizabeth Prize for Engineering),由英王查爾斯三世親自頒發,同時獲獎者還有6位AI領域專家。獎項主辦單位、輝達會後均有發布新聞稿,BBC也有報導。

同日黃仁勳也參加英國《金融時報》所舉辦的「金融時報AI未來峰會」(FT Future of AI Summit),並在場邊受訪,發表「中國將贏得未來AI競賽」談話。

11月4日黃仁勳到劍橋辯論社,領取霍金研究獎(Stephen Hawking Fellowship Award),11月6日則參加「金融時報AI未來峰會」座談。

黃仁勳不只11月5日人在倫敦,前後兩天也都在倫敦或附近,不可能如傳言所說11月5日到台北私人包廂發表談話。

事實上,黃仁勳是在11月7日下午才搭乘私人專機抵達台南,參訪台積電南科廠房,隔日參加台積電運動會即離台(報導1、報導2)。

網傳訊息擷取媒體部分內容,創作黃仁勳私人談話

網傳訊息宣稱,黃仁勳私人談話外流,且遭《金融時報》報導。但比對報導與網傳訊息,發現兩者有多處差異。

11月5日《金融時報》刊出〈黃仁勳:中國將在AI競賽中勝過美國〉獨家報導,黃仁勳表示,因為較低的能源成本以及寬鬆的監管,中國將在未來贏得AI競賽。美國各州對AI的新規定,可能導致50項新法規。但同時間,中國卻透過能源補貼,提供免費電力,使得中國科技公司得以發展輝達晶片的替代品。

報導刊出後,輝達又發布黃仁勳聲明,他補充說,中國在AI領域只落後美國幾奈秒,美國要獲勝必須持續領先,並獲得全球開發者的支持。

網傳訊息提到黃仁勳認為中國會贏得AI競賽;但除此之外,中國有百萬AI人員、美國禁止出口晶片將加速中國AI算力、不要輕視華為等說法,都沒有出現在《金融時報》報導裡面。

再針對這些網傳言論查證,發現部分曾是黃仁勳的受訪內容。黃仁勳7月到訪北京時表示,中國有超過150萬名開發者在NVIDIA平台上開發(報導),他也說,輕視華為的人都太天真(報導)。

黃仁勳曾數度呼籲美國應該解除對中國的晶片管制(報導);不過他沒有如網傳訊息所描述,批評美國政策是最蠢的事,沒有說美國政策促成中國總動員。也沒有說2027年中國AI算力將勝過其他國家總和。

綜合來看,網傳黃仁勳私人談話,部分來自《金融時報》報導,如稱中國將贏得AI競賽。部分來自過去採訪,如稱中國有百萬AI人力、不要輕視華為。但有部分內容並無根據,例如批評美國的晶片管制是最蠢的事。

可以判斷這篇網傳談話,部分取材自黃仁勳的公開受訪內容,再加上虛構內容而成,而非所謂私人談話外流。

網傳訊息來自中國社群平台

11月5日《金融時報》刊出黃仁勳受訪報導,11月6日中國微博、網易等社群平台就開始流傳這篇「黃仁勳私人包廂談話」,也有影片版本。

台灣社群平台方面,11月6日就已出現網傳訊息簡體版本,後續又流傳繁體版本。11月7日有網路媒體引用網傳訊息,當成真實事件刊出,還錯稱內容來自《金融時報》。

首圖來源:NVIDIA Newsroom