【公投前|數位公民衝刺班】單元六、科學類的不實訊息怎麼來?我們又該如何辨識?

公投將至,網路上的資訊讓你頭昏眼花、無所適從嗎?查核中心設計了一系列小教室,由淺入深,助你學會資訊判讀!

單元一,查小喵帶大家認識如何區別事實與觀點,以及查證資料的注意事項。

單元二,查小喵分享了查核五字訣,助你抵擋可疑訊息。

單元三,查小喵向大家介紹不實訊息常用的手法,並在單元四與單元五中,以實際案例為大家解析不實訊息手法。

在今天的單元,查小喵要帶大家認識科學類的不實訊息。

不實訊息的種類很多,#科學研究 是其中一類。在即將到來的四項 #公投 中,大多屬於科學議題,自然也有五花八門、真真假假的資訊。

究竟科學類的不實訊息怎麼來呢?

第七堂、科學類的不實訊息如何誕生?

❓究竟科學類的不實訊息從何而來呢?

有的科學訊息,是在產製傳播的過程中出錯,例如新聞媒體因篇幅有限,過度簡化研究,斷章取義;或是閱聽眾放錯重點,放大了研究中不重要的面向。

也有的科學訊息,是因為新聞媒體、社會大眾對於科學研究的不理解,而對研究產生誤解,或扭曲了研究內容。

還有一種科學訊息是,它呈現的是過時、已被推翻的舊研究,或是未經同儕審查 的研究。其中,未經同儕審察的研究,在新冠疫情期間成為不實訊息的強力素材之一。

❓專家怎麼說?

在今年8月舉辦的「2021調查報導與事實查核工作坊」中,中正大學教授黃俊儒說明了兩大類 #科學新聞的難題,各可細分為五種情況:第一類是「產製性難題」,包括理論錯誤、戲劇效果、名不符實、便宜行事、多重災難等五種。另一類難題是「知識性難題」,包括關係錯置、忽冷忽熱、不懂保留、官商互惠、忽略過程等。

黃俊儒說,一個嚴謹的科學研究有很多條件上的限制,當記者受限篇幅,就容易「忽略過程」,將科學研究斷章取義,帶給讀者不精確的新聞。

而「多重災難」則是指科學轉譯成新聞的過程中出錯,常見於外電報導,當國外研究被國外媒體報導,再被台灣媒體報導,每個環節都出了一些小錯,最後讀者就會看到失去原貌的科學知識。

同一工作坊中,台灣科技媒體中心研究員陳璽尹也說,科學是變動的,隨著新的科學研究證據出現,科學會不斷進步,但傳言不一定跟得上新的研究,使錯誤訊息持續流傳。例如「每天相處的生理女性,經期會同步」這種說法,就是已被推翻的過時研究。

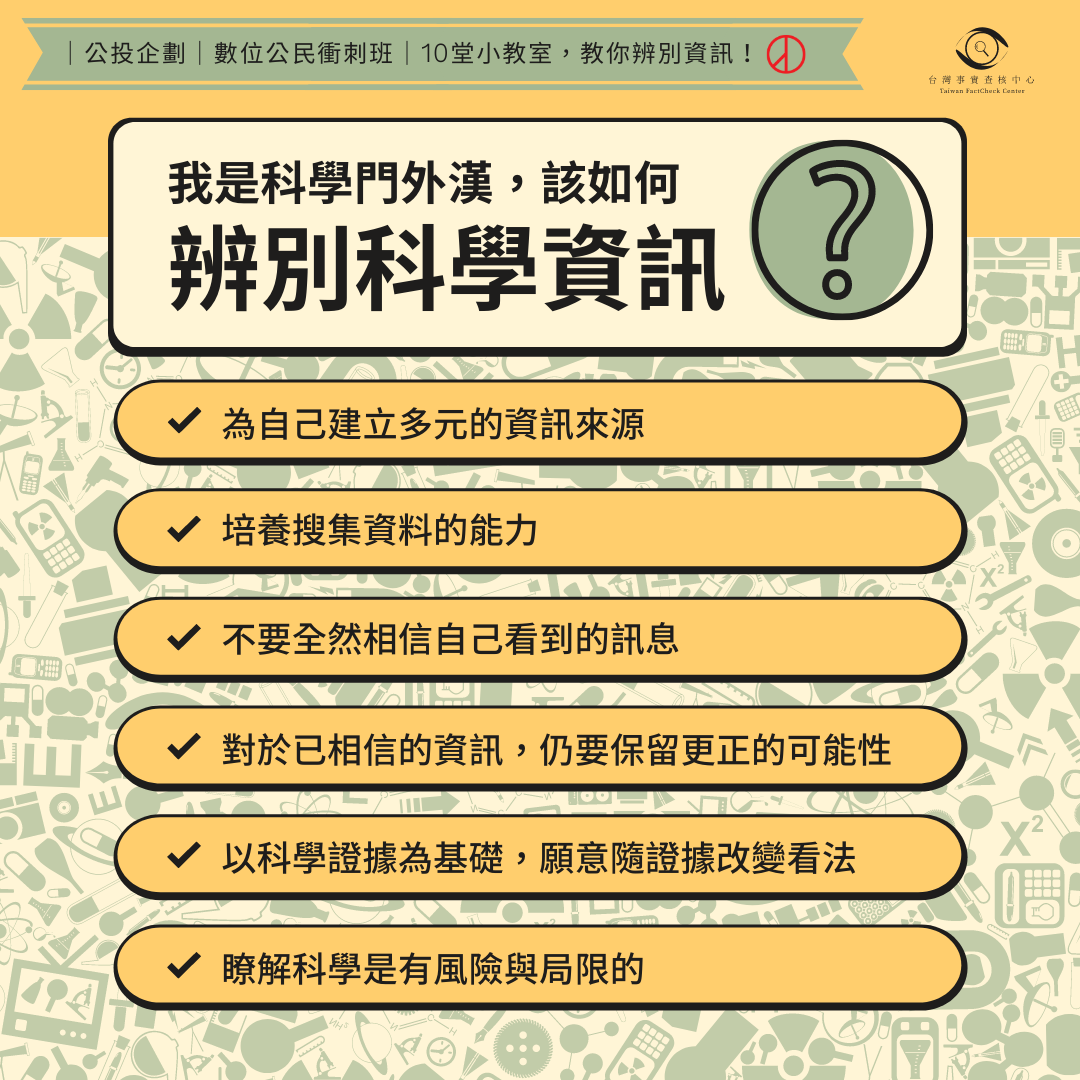

第八堂、我是科學門外漢,該如何辨別科學資訊的正確性?

如果你不是科學背景,很可能有上述疑惑?♀️。

為了回應這樣的疑惑,查小喵整理了專家的建議如下:

?為自己建立多元的資訊來源

平時先建立多元的資訊管道,知道一旦遇到問題可以去哪求證,並能得知多面向的說法。

?培養搜集資料的能力

知道如何查證、找資料(請參考數位公民衝刺班第2堂與第3堂),也可以借助SMC或查核中心的查證功力。

?不要全然相信自己看到的訊息

對接觸到的訊息提高警覺,並謹記查核五字訣:忍、想、查、問、戳。

?已相信的資訊,仍要保留更正的可能性

對於已經相信的資訊,也要保留修正的空間,因為科學是會進步的。

?以科學證據為基礎,願意隨證據改變看法

好的科學素養,建立在好的科學知識與科學態度。所謂科學態度,就是願意接受新的科學證據,願意以科學證據為基礎,改變理論或看法。

?瞭解科學是有風險與侷限的

好的科學知識並非指瞭解多高深的知識,而是對科學方法有所認識,知道科學進行的過程,瞭解科學是有風險與侷限的。

這些建議,是中正大學教授黃俊儒與台灣科技媒體中心(SMC)研究員陳璽尹在今年八月的調查報導與事實查核工作坊」提出。

此外,在SMC於2020年舉辦的科學新聞論壇中,《科學人》資深編輯張孟媛則指出,民眾如果要了解科學,首先要了解科學研究是如何被製造出來。

科學實驗的結果通常是「有相關」但不一定有「因果」。數據是統計的,但不能忽略個體差異。因此,科學研究是充滿不確定性 跟風險,而且是隨時處於變動狀態的。

也因此,科學不是單純傳遞知識,而是要培養批判性思維。

看完今天的小教室,你是不是也跟小編一樣,覺得自己雖然不是科學背景,也有機會好好辨別科學資訊的正確性了呢?

今天的小教室到此為止,我們明天見!

?延伸閱讀

?黃俊儒與陳璽尹:揭露科學、科學新聞、不實訊息的三角關係 用科學素養回應科學新聞的難題

https://tfc-taiwan.org.tw/articles/6117

?從論文到IG貼文、科學家到網紅 科學傳播的新挑戰

https://tfc-taiwan.org.tw/articles/4628

?低品質的「科學」研究 為新冠疫苗謠言加油添火

https://tfc-taiwan.org.tw/articles/6146