【議題觀察室】 國會改革吵「沒有討論」?專家:政黨難對話、立院淪表決機器

記者/許雲凱;責任編輯/陳偉婷

國民黨與民眾黨主導的國會改革法案已於5月28日三讀,行政院表示要研議覆議,民進黨團聲稱會提釋憲,517立院衝突點燃的戰火只是轉小,並未熄滅。

回顧國會改革立法事件,民進黨抗議口號之一是「沒有討論、沒有民主」,認為法案快速通關,缺乏實質審查;國民黨、民眾黨都反駁,明明在委員會有1場專報與3場公聽會,還有2場審查會議才送出法案,怎麼會說沒有討論?雙方還互控對方都提出散會,根本是不想討論的兇手。

各黨述說的立法版本都只呈現了部分事實,查核中心諮詢熟悉立法程序的立法院前法制局長、資深國會辦公室主任、政治學者,試圖還原修法的真實樣貌,到底政治人物隱瞞了哪些真相?

還原修法時間軸,關鍵在藍綠召委只審自己的案

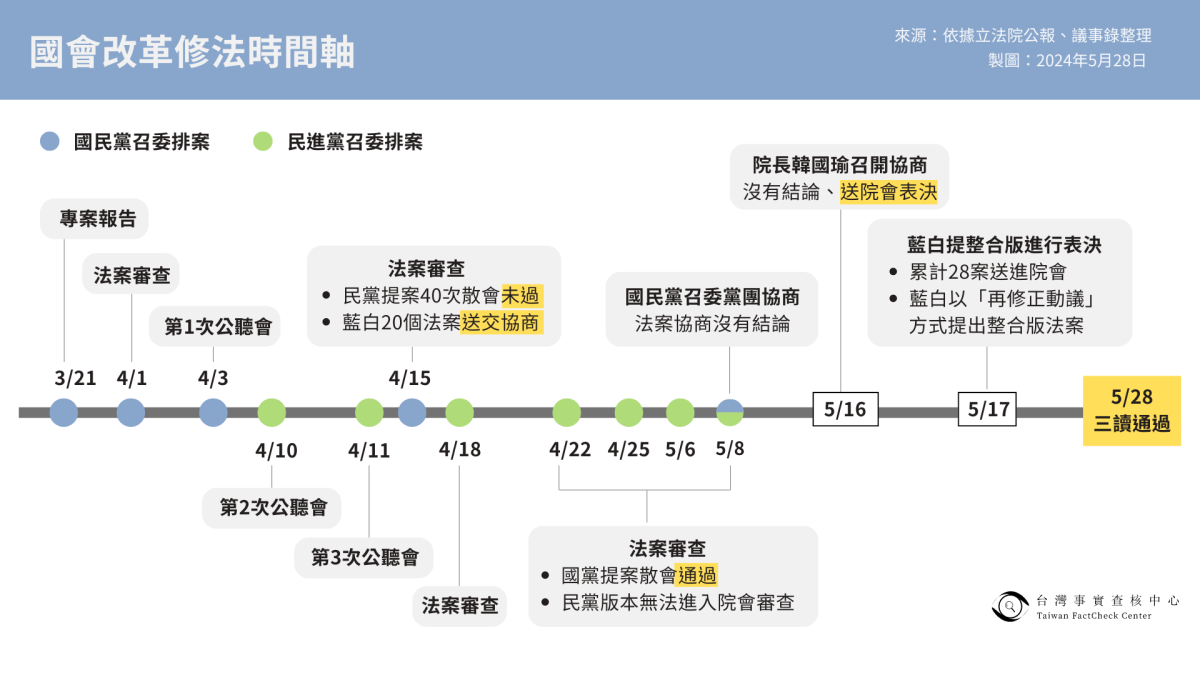

圖1:國會改革修法時間軸/事實查核中心製圖

圖1:國會改革修法時間軸/事實查核中心製圖

回顧國會改革修法,三黨各自提出法案版本,程序上必須先進司法及法制委員會審查,再送院會討論、表決,只有少數法案越過委員會,「逕付二讀」進入院會。

在委員會審查階段,朝野就已角力不斷。司法法制委員會有兩名召委,分別是國民黨籍立委吳宗憲、民進黨籍立委鍾佳濱,召委擁有排案權,隔週輪流主持議事,藍綠各自安排了所提法案審查,但是命運完全不同。

國民黨召委共安排1場專報、1場公聽會、2場法案審查會議,4月15日由主席(國黨召委)宣布,所有法案審查完畢,所有條文保留,總計20個法案送交朝野黨團協商。歷經2次協商都無結論,最後加上「逕付二讀」法案,共有28案送進院會。

5月17日藍白又以「再修正動議」方式提出1個整合版法案,以此版本為基礎表決,最終於5月28日「立法院職權行使法」、「刑法」部分條文修正通過三讀。

民進黨召委則安排2場公聽會、5場法案審查會議,但因人數劣勢,無法經由表決將綠版法案送出委員會。

1場專報、3場公聽會算「實質討論」嗎?

立院司法委員會於3月21日安排專案報告,邀請立院秘書長就「總統到立院國情報告」提出建議,並進行詢答;此外又安排3場公聽會,邀請學者專家對國會改革草案表示意見。這些會議能算立法「實質討論」的一部分嗎?

公聽會受邀專家、立法院前法制局長羅傳賢表示,專報是邀請主管機關報告,公聽會是聽取專家學者或利益關係人意見,兩者意見都是提供立委參考,但無強制性,與立法院所說的「實質討論」概念不同。

羅傳賢指出,公聽會邀請立場不同的專家,讓多元聲音呈現,從與社會溝通的角度來說,也可說是一種「討論」,但專家只是來陳述意見,彼此間不會有辯論。立法程序的「實質討論」,應該包含提案說明、提出疑問、溝通、達成共識等一連串的過程,一般是指委員會審查與朝野協商,法案進入院會除非院長主動協商,已很難實質討論。立法過程應該有問有答,釐清法案疑問,讓歧見能達成共識,如無共識再進行表決。

關鍵4月15日,到底有無「實質討論」?

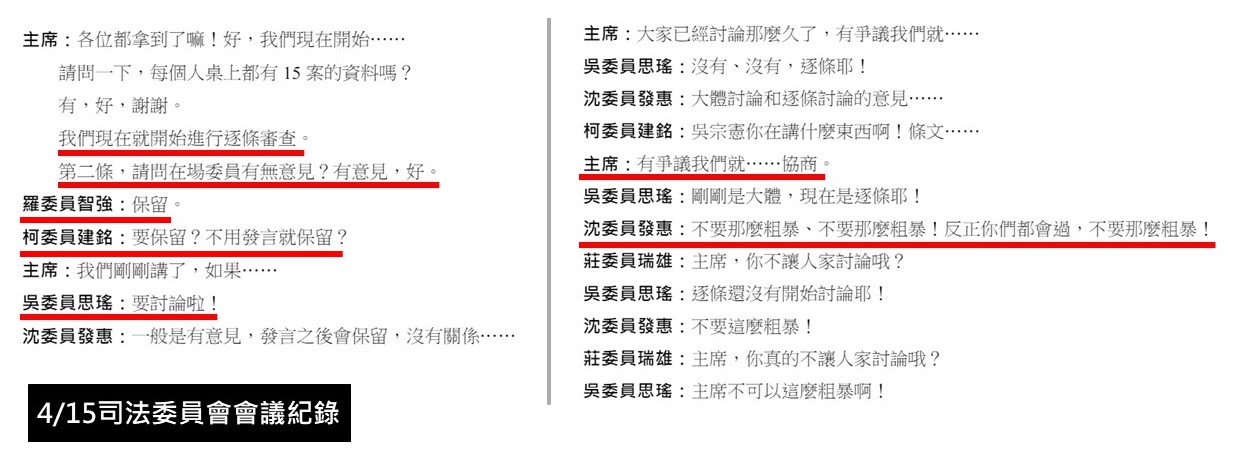

朝野爭辯「實質討論」,最大歧見是針對4月15日開會過程,兩方認知完全不同。民進黨指控當天法案全數送交協商,根本沒有進行討論。國眾兩黨反駁,當天開會從9點到下午3點,法案「逐條審查」,怎會沒有實質討論?

檢視議事紀錄(影片、公報),當天由國民黨召委主持司法委員會會議,共審查20個國會改革案。由主席宣讀條文後,民進黨立委表示有意見,主席即裁示條文「保留」,並未允許立委繼續發言。每一條均重複此過程,最後20個法案全數保留、送交朝野協商。

當日會議的確有「逐條審查」程序,但除了提案人零星說明之外,立委間並未針對條文討論。民進黨當場抗議,認為立委既然有疑問,就該好好釐清,為何不能發言討論?並在會中提出 40次散會動議(皆未通過),事後解釋是為了阻擋法案過關,才干擾議事進行。

圖2:4/15司法委員會會議記錄/來源:立法院公報

曾任民進黨、民眾黨立委辦公室主任的潘翰聲解釋,條文「保留」的原意,是要避免一直卡在爭議條文,拖住會議時間;立委可以先審其他部分,之後再回頭討論「保留」條文。討論再沒共識,就將保留條文送朝野協商。

但潘翰聲強調,這是理想情境,不論藍綠執政,都會將爭議法案全數保留送協商,並不是新鮮事,但這次立委連發言機會都沒有,是更糟糕的做法。

研究國會立法的成大政治系助理教授黃士豪表示,1999年建立黨團協商制度,2002年委員會有權決議將法案交付協商,此後就常發生委員會不審查爭議法案,宣布「保留」,丟給朝野協商處理,不分藍綠都是如此。例如2017年「勞基法」修法,在立院多數的民進黨希望盡快將法案送出委員會,也是將法案「保留」送交協商。

黃士豪解釋,依立法院規定,法案交朝野協商1個月無法達成共識,就可以送院會表決。因此國會多數黨要讓法案快速過關,就會縮短委員會審查時間,先送協商再說,只要1個月後就可靠表決完成立法。這樣的立法時程最快,也合乎議事規則,但代價是壓縮討論時間,引發政黨衝突,同時也常有輿論質疑,主導立法的政黨必須有充分理由說服社會。

朝野互批對方提散會,到底誰不想討論?

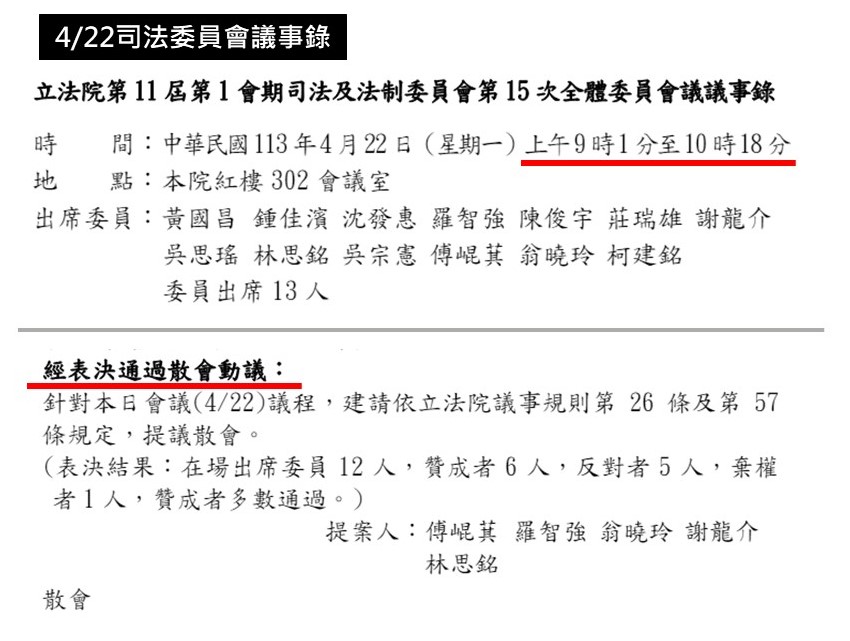

4月15日國黨召委主持會議,審查藍白法案,民進黨提出40次散會動議,但未獲通過,法案順利送出委員會。民黨召委另在4月18日、4月22日、4月25日、5月6日、5月8日,5度排案審查民進黨版法案,有4天藍委提出散會並以人數優勢表決通過,讓會議提早結束,其中有3天在早上10點多就已散會。

公督盟執行長張宏林解釋,司法委員會內藍白人數多於綠營,當民進黨提出散會時,事實上不會通過,只是議事杯葛手段,也無法阻擋法案過關。但是當民黨審查自己法案時,藍委提出散會表決,卻真的讓會議提早結束,成功擋下民黨法案,無法與藍白法案併案審查。因此雖然藍綠都提出散會,但意義與結果完全不同。

圖3:國民黨提案提前散會/來源:4/22司法委員會議事錄

協商剩下形式,立法院變成表決機器?

4月15日司法委員會送出藍白國會法案,曾於5月8日、5月16日召開兩次朝野協商,但均無共識,且已超過1個月的協商期,因此法案排進5月17日院會處理,引發一連串的衝突與抗議。法案最後於5月28日三讀通過。

中山大學政治所榮譽教授廖達琪說,當法案在委員會無法取得共識,朝野協商應該是一個化解歧見的機制,但這次連朝野協商也失靈,只能付諸表決。王金平擔任立法院長的協商會議,通常會尋求「共識決」,且會不厭其煩召開會議,磨到各方有共識為止。到了民進黨執政,蘇嘉全擔任立法院長,協商會議就開始變成「多數決」,雖然有協商的形式,也讓各政黨代表發言,但如果遲遲無共識,就會送進院會表決,以人數優勢通過法案。

廖達琪說,朝野都有提出國會改革法案,理應可以找到相同點好好討論,但藍白急於通過法案,有意給賴政府「下馬威」,綠營則反控對方執行中國計畫、賣台,雙方都有點意氣用事。在高度對立的氣氛下,其實已很難真正理性討論,實在是政治上的悲劇。

前立法院法制局長羅傳賢表示,民主是服從多數而且尊重少數,前者指的是多數決,而尊重少數並不是空談,而是具體展現在「朝野協商」與「讓少數充分發言」兩項制度。朝野協商設計就是為了納進少數黨意見,不是任何案子都要多數決,而讓反對意見充分發言,也是展現民主精神。

羅傳賢說,議事規則只是立法行為的「框架」,實質內容是各式各樣的「慣例」,但慣例必須靠長久的共識與累積。譬如說朝野協商到什麼程度才叫有共識?讓多少人發言才叫充分發言?這些都需靠慣例來運作。民進黨這次要求委員會實質討論、持續協商等等,的確符合民主精神,但問題是民進黨過去也未必這樣做,顯然慣例尚未建立,因此也難以要求藍白遵守。這次修法歷經委員會、協商、院會表決,程序按部就班,但難以進行民主討論,立法院已變成了表決機器。

民進黨過去沒有封殺少數黨,阻止併案審查?

民進黨批評黑箱審查,其中一個原因是民黨法案遭封殺,無法與藍白法案併案討論,並且指出,民進黨獨大時的國會也未曾在委員會封殺少數黨提案,阻止併案審查;這是真的嗎?

公督盟執行長張宏林指出,過去無法併案審查非常少見,大多是因為法案提出太晚,主席才不併案處理。但2019年修公投法時,朝野提出眾多版本,民進黨讓黨籍立委蔣絜安提案逕付二讀,並以此版本協商。此時其他版本都還在委員會審議,無法併案討論。

蔣絜安提案送朝野協商後,有部分條文獲得共識,其餘則送院會表決通過。

張宏林說,遇到爭議法案就應該納進所有版本討論,這是民主尊重少數的精神,不能因為過去曾發生過的惡例,藍白就能合理化拒絕併案討論的行為。

圖4:2019年民進黨蔣絜安版本單獨討論並三讀/來源:立法院議事暨公報資訊網

【更新說明 2025/12/17】感謝成大政治系助理教授黃士豪來函指正,已修正文中受訪內容。