AI生成健康影片爆量!真假難辨成公衛隱憂

查核記者/曾慧雯;責任編輯/陳偉婷

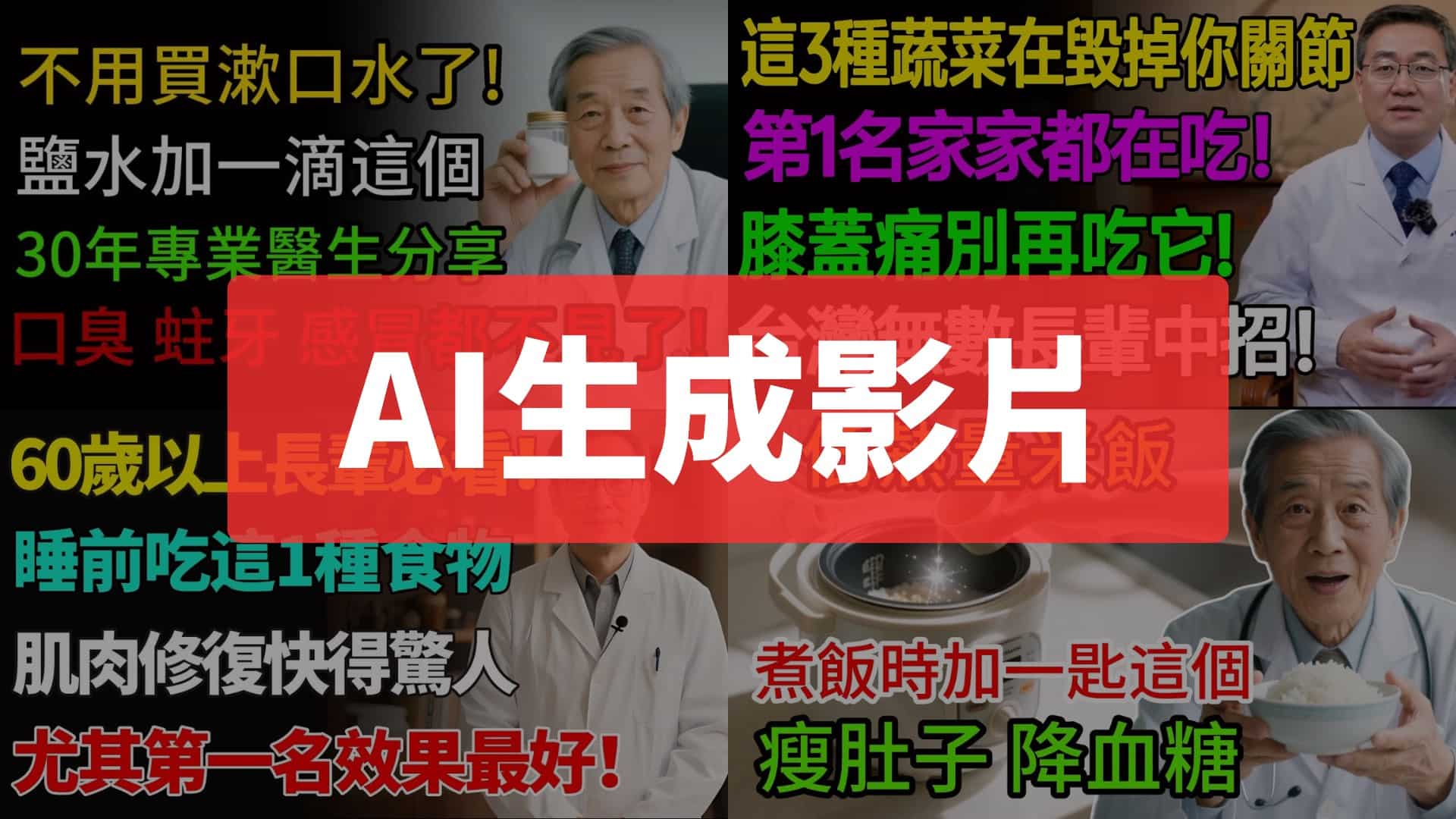

你有沒有發現,有時候在影音平台用關鍵字搜尋健康資訊,經常找到一些標題吸睛聳動、內容顛覆過往認知的健康科普影片。點進去看,影片通常引述某資深醫師的說法,再舉出多個案例與權威醫學研究,令人看得膽顫心驚。不過,若是多看幾則,又會發現這類影片起承轉合均十分相似,有著近乎公式化的套路……原來,這些都是AI自動生成的影片!

儘管影片內容錯誤百出,卻包裝得專業嚴肅,讓閱聽人難以分辨資訊真偽。專家提醒,AI影片製作成本低、產製快,已成為一種產業模式。其中資訊常常真偽混雜,民眾應提高警覺,避免誤信誤傳。

AI生成的健康影片3大特徵

查核中心觀察到,網路上如雨後春筍冒出的AI生成健康影片,通常具有「標題吸睛聳動」、「虛構人物、情境」、「說法含糊不清」等特徵。

以「微波加熱白飯有害健康」影片為例,其標題聲稱冷藏的白飯不可以用微波加熱,以及教大家煮出能降低血糖的低熱量米飯,頗能吸引閱聽人目光。進一步檢視網傳影片內容,卻發現影片主講人開頭宣稱行醫55年、現年85歲的醫師,2分鐘後又改稱自己行醫經驗為35年,明顯前後矛盾,可合理懷疑為虛構人物。

影片內容提及大量的研究,例如「2022年哈佛大學公共衛生學院研究」、「約翰霍普金斯醫學院研究」、「日本東京大學山田教授團隊研究」、「英國牛津大學研究」等,但說法含糊不清、沒有提供確切的文獻資料。查核記者試著以各種關鍵字查詢,都沒有找到相似的文獻。

另外,Youtube上也可找到許多類似的頻道,大量上架風格相似的健康主題影片,例如「吃這3種蔬菜毀掉關節」、「老年人睡前吃8種食物,睡一覺就能增肌」、「鹽水是最強漱口水」、「九層塔的驚人秘密」等「類農場」標題,以聳動、誇大字眼吸引閱聽眾關注。經查核中心查證,這些影片均夾雜許多錯誤資訊。

面對大量AI生成的健康類影片,國立陽明交通大學口腔組織工程暨生技材料研究所助理教授林宥成表示,醫學上「有關聯」並不等於「有因果關係」,當醫師或學者談及醫學研究,通常都是很保守的,因為醫學一直在進步,很多研究也還沒有得出定論,因此,如果民眾看到網路影片的內容講得非常斬釘截鐵,但似乎又與日常經驗有落差時(例如「吃微波後的白飯有害健康」、「吃茄子會毀掉關節」),就有滿高的機率可能有問題,不要在第一時間就相信、轉傳。

郵政醫院營養師黃淑惠也觀察到AI健康影片的氾濫。她提醒,AI健康影片多呈現「將單一成分的好處無限放大」、「說法似是而非」,這其實是一套健康假訊息常用的話術,民眾看到時就應提高警覺。

台灣大學健康行為與社區科學研究所助理教授黃柏堯指出,這類型的AI健康影片往往簡化複雜的健康行為與風險因果關係,提供一種過度化約的答案:「只要做A就能達成B」。

黃柏堯說,當越來越多人依賴這些「快速解方」而不是專業醫療意見時,小則可能造成錯誤飲食或自我傷害行為,大則會導致資訊不平等的加劇與不可逆的健康後果,例如部分民眾可能因為深信這些AI影片內容而延遲就醫,錯過疾病治療的黃金時機,這對個人健康與公共衛生治理都構成挑戰。

當AI影片成為一種產業

國家資通安全研究院專家表示,此類影片應是以「剪映」類型的軟體製作的AI影片,從生成內容、影像、剪輯、口白一條龍產製,可短時間大量生成類似的內容,在不同的平台擴散。

專家指出,透過剪輯軟體,再加上AI自動量產,幾乎已經把AI影片產製的成本降至零。此類AI生成內容常常看起來正確、專業,但其實夾雜虛構和誤導的資訊,是人工智慧生成的「幻覺」,讓人分不清真假也是AI的危險之處。

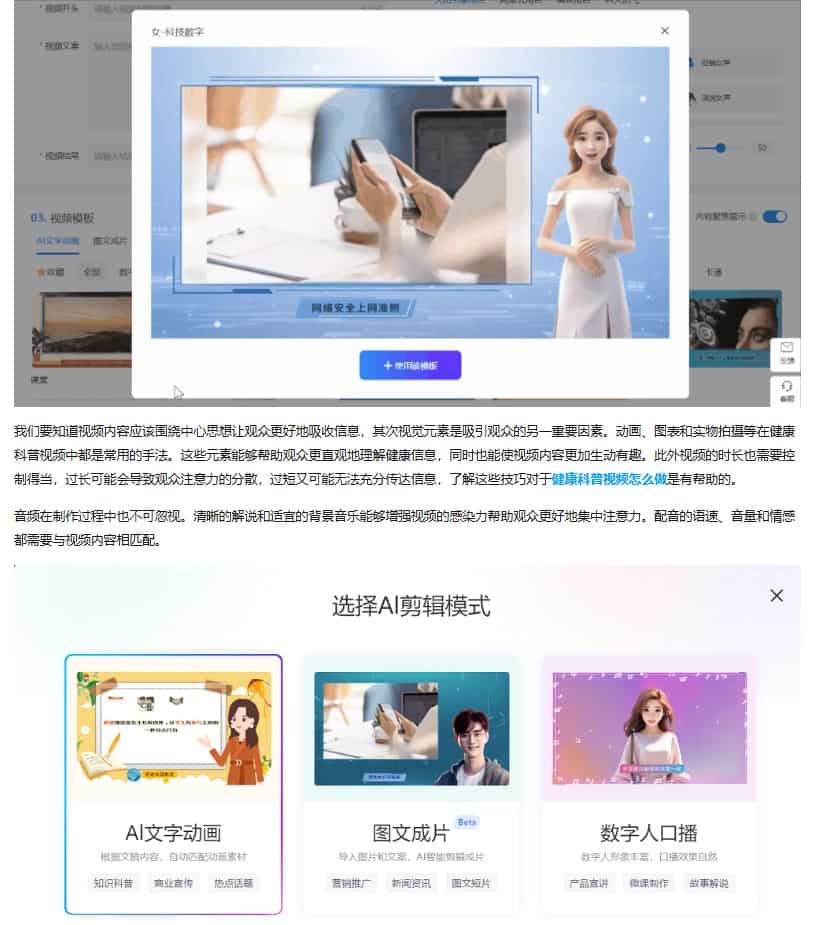

查核中心也觀察到,「教導、協助用戶以AI製作影片」已經成為一項產業,許多付費使用的AI創作工具提供多種影片模板與形式,例如「數字人口播」、「輸入文字再由AI自動生成動畫」、「AI自動將圖片與文案剪輯成影片」等,因此,用戶甚至只需要輸入一句話就能生成影片腳本,再自動生成AI短影音,彈指之間一鍵生成。

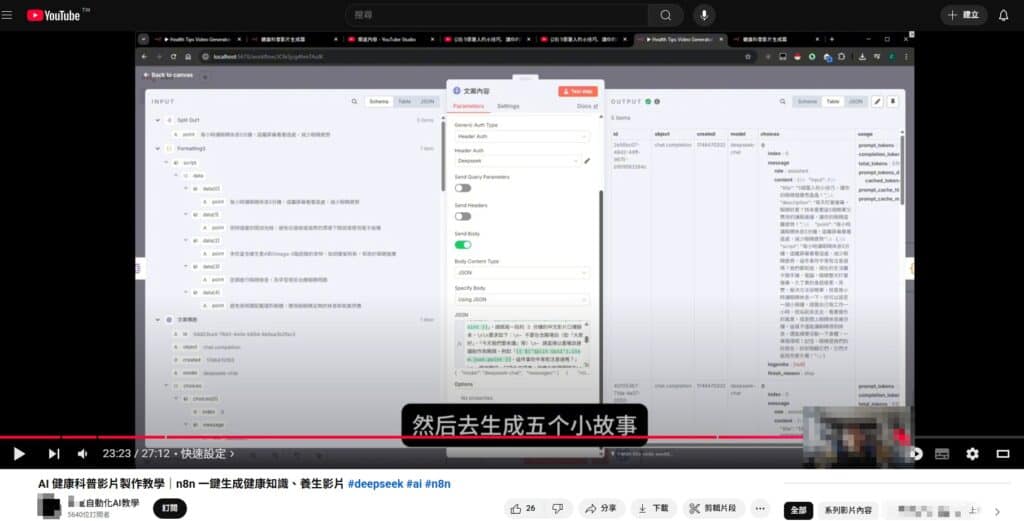

另外,也有人利用DeepSeek製作類似的「健康類影片工作流」服務,只要民眾付費加入其會員,在表單輸入想要生成的主題(如眼睛、心臟、肺部)和影片類型(如健康建議、可能後果)後,就可以自動生成影片標題(如「5個保護眼睛的簡單方法,每天做讓你的視力不再惡化」)、簡介、逐字稿文案等。接著,系統會把文案交給AI語音生成配音,再搭配可對應影片的圖片等素材,就能自動合成出一支完整的健康科普影片。

這類工作流並不限於健康類影片,只要改變指令,即可應用於理財、生活知識、教育、政策法規、寵物、鬼故事等主題。由於利用AI生成影片已經可以做到全程零剪輯、零寫稿,製作門檻相當低,因此,近來各類型AI影片也大舉入侵YouTube等影音平台,再進一步流傳到臉書個人、社團頁面。

AI影片用虛構故事驅動「感性腦」

國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院副教授許志仲表示,早在2021年「小玉Deepfake換臉事件」(網紅小玉利用Deepfake深偽技術將多位女性名人的臉部影像做成不雅影片販售)發生時,就已經出現「深偽換臉」的教學了,甚至逐漸成長、形成產業模型。

他指出,影音平台流傳的AI自動生成影片主要是想靠流量賺錢,為了達到這個目的,題材就必須吸睛、具有獨特性,所以主題會一波波不斷更換,好讓閱聽人有新鮮感,例如敘述方式聳動的健康類影片,可能就會吸引民眾注意。

許志仲認為,以健康類影片來說,製作並散布的人可能不見得是出於惡意,而是本身就缺乏辨別資訊真假的能力,再加上AI文本是跟隨人的指令而生,AI本身並不對產出的文字負責任,也因此這類AI生成的健康類影片,通常都會充滿似是而非、真假混雜的內容,並不可信。

另外,由於人們「感性腦」的驅動速度往往快於「理性腦」,所以這類型影片的公式往往是先用虛構的人物、情境、故事起頭,再帶出其論述。許志仲說,當閱聽人的感性腦已經被喚起後,就不太會再去追究其論述內容的真假。

例如,這類影片開頭會先描述「我是行醫55載、今年85歲的鄭勝明博士」、「台中有一位70歲的林伯伯非常注重飲食健康……半年後膝蓋開始出現嚴重的腫痛症狀,甚至到了走路必須依靠枴杖的地步」,或是「67歲的林美嬌女士服用糖尿病藥12年後,病情惡化, 但僅改變煮飯方式5個月就出現奇蹟……」等,讓閱聽人一步步踏入AI影片的虛構情境。

黃柏堯也表示,此類AI健康影片常常給人一種「似人」、具有「科學權威」、短時間內能夠針對複雜健康議題提出「全方位解方」的錯覺,就像某些能言善道的偽專家或網紅看似值得信賴,實則缺乏相關專業基礎。

當網路充斥AI內容,識讀、教育才是解方

除了AI生成的健康類影片氾濫外,許多民眾也喜歡利用AI問診,把自己的不適或疑惑描述給AI看,試圖得到解答。許志仲提醒,即便AI多數時候是對的,但必須注意的是「多數時候正確並不代表永遠都對」。

根據黃柏堯的分析,「AI問診」可以分為兩個層次,第一層是相對常見的健康行為,例如用AI工具搜尋健身、營養或一般症狀資訊,這類風險相對較小,因為若資訊有誤,身體往往會立即反映。然而,第二層則涉及更嚴重的風險,尤其是心理健康與醫療判斷,例如有研究與報導顯示,AI 有時可能以不當方式回應使用者,甚至變相鼓勵自傷或自殺。這種情況反映出,科技介入的自我照護與親密互動,已從「我想和人交談」轉向「我以為我在和人交談」。

他說明,AI演算法本質並非設計來「關心」人類,而是以提供可預測性為目標。AI或許能快速生成大量內容,給予看似合理的建議,但缺乏真正臨床判斷所需的脈絡。因此,當民眾過度依賴AI工具解釋症狀,可能會延遲就醫,錯過及早治療的時機,不僅可能誤導個人健康行為,也可能削弱對專業醫療系統的信任,讓公共衛生政策推行更加困難。

此外,黃柏堯認為,在過去的數位世代,健康資訊的傳播仍與「人際照護」有所連結,但在AI世代,這些對話更像是一種數位展演。他指出,人與AI的互動牽涉到隱私與數據收集問題,個人的健康資訊與私密對話可能成為數據資源,被用於其他目的而非照護本身。

黃柏堯指出,AI影片帶來的「擬人感」與「科學性幻覺」,並非真實的科學判斷或關懷。隨著 AI與日常生活的滲透加深,建立更全面的AI識讀能力將是未來公共衛生的重要課題。

許志仲也表示,現今AI生成的內容已經很普遍,民眾要先有這個認知與意識,才不會在網路上看到什麼都全盤相信。放眼未來,將會有越來越多網路資料都是由AI所生成,面對AI的進步與AI內容的暴增,人的學習將更加重要,只有透過教育、學習、與AI工具合作,才有辦法建立起判斷資訊真假的能力。