花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩致災。網路流傳訊息質疑光復鄉淹水與砂石場有關,讓堤防破了一段缺口,水從堤防缺口沿路灌進市區。實際上,缺口處為開口堤,是常見的防洪設計,致災的主要原因是自堰塞湖潰壩後瞬間湧出的超大洪水量,遠高於河道承載量,且光復地勢低窪,導致大範圍淹水。

一、9月23日堰塞湖溢流後30分鐘內,湧出約1540萬噸洪水,為河川承載量4倍,且洪水夾帶的高含砂量泥沙,沖毀光復1、2、3號堤防約 2860 公尺。

二、水利專家指出,開口堤與砂石場非致災主因。開口堤的目的是洪水期間讓水短暫流入堤後進行滯洪,避免直接溢流。此外,當市區積水時,也能從開口處將水導回河川。但若河川發生溢淹情況,也的確可能會從開口堤處開始溢入,但開口堤並非此次光復淹水的主因。

三、受災最嚴重的佛祖街與光復市區(光復國中),其地勢本就處於較低處,部分地方甚至低於馬太鞍溪的河床。相較之下,地勢較高的舊光復部落(光復國小)則未受到洪水侵襲。

四、中研院的歷史地圖與航拍圖也顯示,光復開口堤最早可追溯至日治時代,堤防兩旁的砂石場約於1980年代才開始出現。

馬太鞍堰塞湖潰壩後帶來的致災性洪水遠超河床4倍承載量與地勢較為低窪,是光復市區淹水主因,傳言稱主因是砂石場,並無依據。因此,為「易生誤解」的訊息。

背景

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午溢流潰壩,大水夾帶泥沙沖入光復市區。

網路流傳訊息聲稱「光復淹水最大的兇手是砂石場,讓堤防出現一長段缺口。洪水就從中山路灌到光復市區」;另有傳言聲稱「光復市區最後一道防線叫做堤防,為何砂石場要弄開這處堤防?」,質疑砂石場是此次光復市區淹水的主因。

查核

查核點一:馬太鞍溪堰塞湖潰壩,為什麼光復災情這麼嚴重?

堰塞湖潰壩後大量洪水夾帶泥沙,沖毀馬太鞍溪南岸堤防,洪水漫入市區

(一)「東華大學馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」網站顯示,9月23日14時50分堰塞湖壩頂溢流後30分鐘內,堰塞湖水位即從1141公尺降至1127公尺,差距達14公尺,將堰塞湖面積110公頃加入進行換算,等同於有1540萬噸的水瞬間湧出,相當於6000個奧運標準游泳池。

(二)水利署長林元鵬於9月24日指出,因下游南側的堤防破損,導致河川水流進市區,加上橋樑倒塌後有阻水效果,因此河段有多個地方溢堤。29日時表示,堰塞湖洪峰超過堤防設計標準4倍以上,夾雜高速而且很重的泥沙,造成「1978年興建的光復1、2、3號堤防」受損2860公尺。

網傳稱砂石場釀禍,目前無證據佐證 專家:開口堤與砂石場均非光復淹水的主因

(一)台大土木系教授游景雲表示,光復市區會淹水的主因絕不是因為開口堤與一旁的砂石場,是本身馬太鞍溪就已無法承受如此大量的洪水,光復市區會淹水也與開口堤無關。

游景雲說,馬太鞍溪下游河道承洪量只有2,000每秒立方米,然而這次堰塞湖潰壩後所帶來約10,000每秒立方米的流量,已是馬太鞍溪承洪量的4倍。此外,堰塞湖溢流潰壩後,除了流出大量的洪水外,還會沖下許多砂石,形成高含砂水體,整體流量與沖刷的力道可能比預估來得更大,甚至讓河床進一步淤積,導致承受洪水能力再下降。

游景雲補充,雖然中央與地方在颱風來臨前已對馬太鞍溪下游事先進行疏濬,但這次的洪水量仍高於馬太鞍溪承載量,疏濬改善可能很有限。

(二)彰化師範大學地理系副教授陳毅青表示,將災害主因歸咎於開口堤不太合理,開口堤不是主要致災原因,遭沖毀的堤防範圍遠大於開口堤的開口處。即便馬太鞍溪兩旁都是一般堤防、沒有開口堤,洪災也仍會發生。

(三)台北大學都市計劃研究所教授廖桂賢說,這次光復市區會淹水與開口堤並無關聯。主因仍是因超過防洪標準4倍之多,一般的連續堤防也有高機率被沖毀,就會讓泥水淹進來。

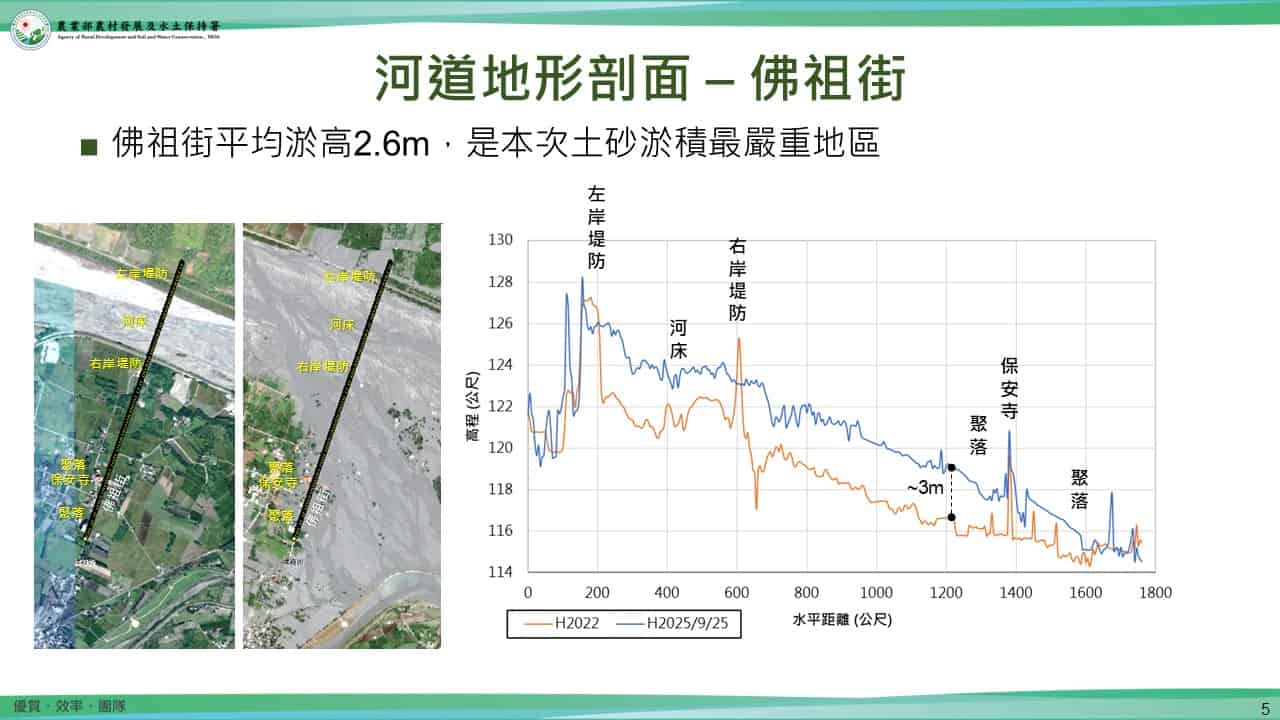

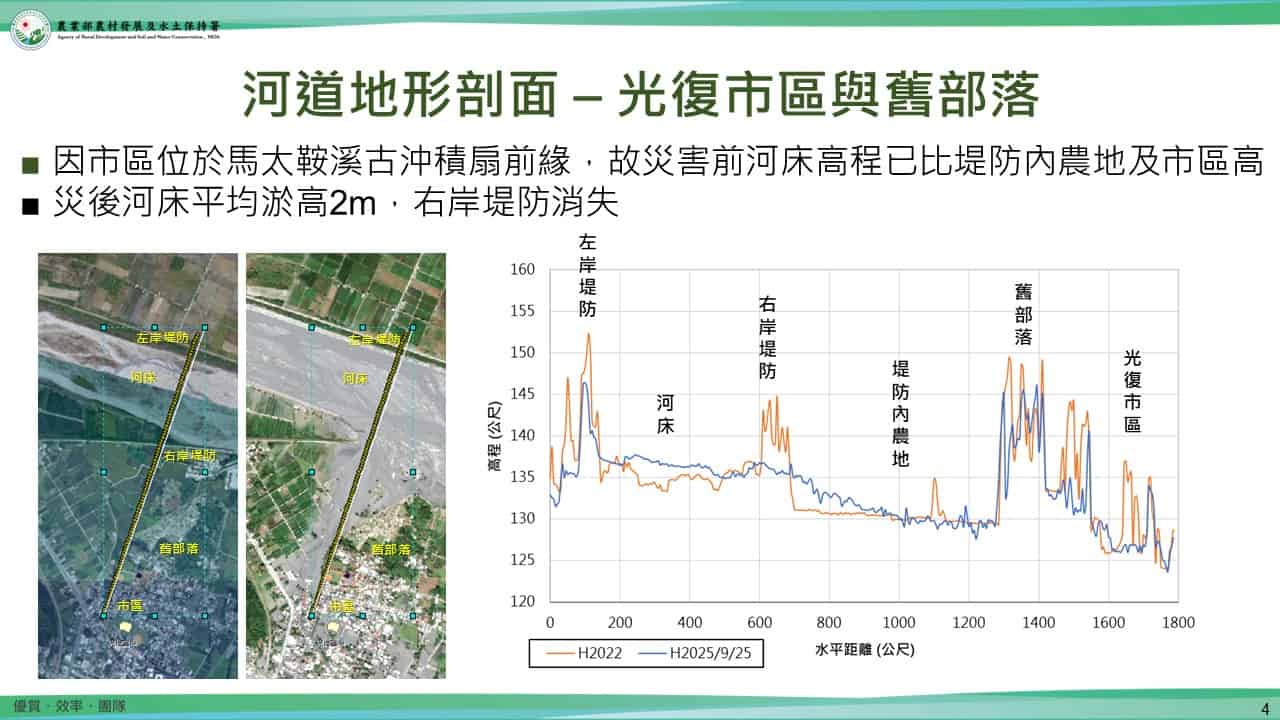

光復佛祖街地勢低窪 災情特別嚴重

(一)根據農業部農村發展及水土保持署公布的「河道地形剖面圖」,可看出這次受災最嚴重的佛祖街與光復市區(光復國中),兩者地勢本就處於較低處,部分地方的高度甚至還低於馬太鞍溪的河床。相較與此,舊光復部落(光復國小、光復鄉第一公墓、馬太鞍長老教會)因地勢高於河床與堤防,因此未受到洪水侵襲。

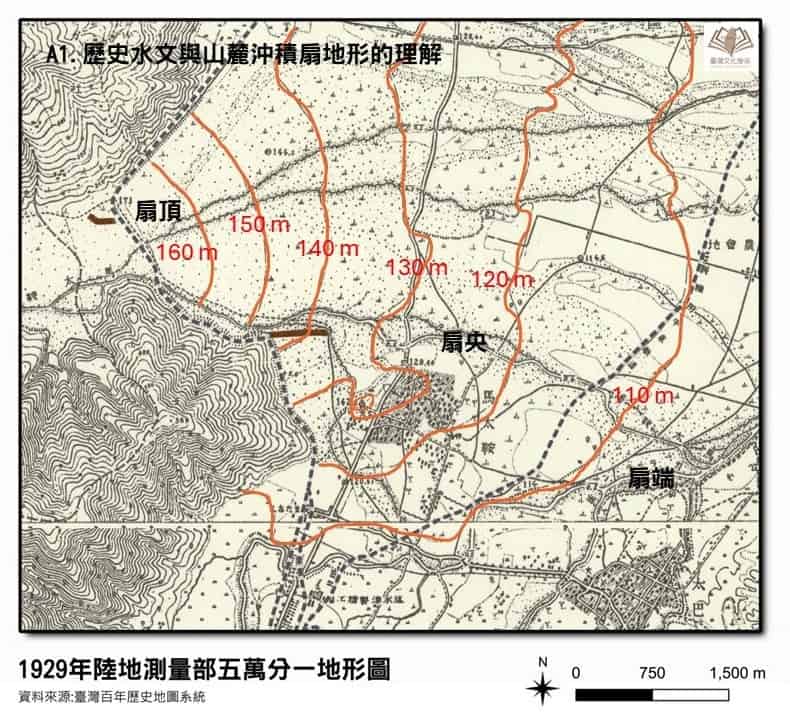

(二)東華大學強韌防災團隊「讀地圖,學河流」網站指出,從1929年所繪製的地形圖,能清楚辨識出馬太鞍溪沖積扇自扇頂至扇端約50公尺的高差(自160公尺下降至110公尺),也可見舊馬太鞍部落地點位於扇央地帶,約130公尺略高於周圍地勢;災情最為嚴重的佛祖街,位置則多分佈在110公尺至120公尺等高線附近,正位於沖積扇的堤位扇端。

查核點二:開口堤是什麼?會導致淹水嗎?

「開口堤」在河川水位較滿時能短暫滯洪,避免溢堤;市區淹水時能協助排水

(一)廖桂賢表示,「開口堤」的設計源自日本,主要目的是減輕下游洪患。當溪床無法容納洪水時,開口堤可讓洪水短暫流入堤後滯洪區域,避免直接溢流,也具有一定排砂作用。當市區積水時,也能從開口處將水導回河川。相較之下,連續堤防若遇超量洪水,容易直接溢流。

廖桂賢說明,開口堤的防洪標準也與一般連續堤防的標準相同。「防洪標準」就是設施需能承受一定規模的暴雨或洪水。常見的「百年防洪標準」代表設施可抵禦百年重現期洪水,但若遇超標洪水,仍可能淹水。

針對網路認為開口堤為光復致災主因,提議將開口堤封住。廖桂賢認為,可理解居民受災的心情,會希望防堵開口堤,但此次的堰塞湖潰壩帶來的致災型洪水為非常極端事件,若因此極端事件就將開口堤改為常見的連續堤防甚至改為超級堤防,是否反而會使當地洪水的發生頻率變得更高,且無法順利排水,這也是一個值得討論的問題。

(二)游景雲說明,日本也有很多開口堤(日本稱霞堤)設計,是利用比較高的高地,做出一個開口堤,讓水可以順著高地流入。主要目的有二,一是讓都市排水較容易;二是當河川水量太多時,開口堤擁有滯洪區域,避免洪水溢過,這與一般堤防的防洪保護標準並無不同。

游景雲解釋,開口堤對於生態功能與自然清淤都是蠻好的設計;但若河川發生溢淹情況,也的確可能會從開口堤處開始溢入,但開口堤並非此次光復淹水的主因。

(三)水利署於10月2日告訴查核中心,開口堤的好處為在發生保護標準下洪水時,可讓聚落排水或堤後側農田耕地淹水能迅速排除;此外,若上游發生小型溢流時,亦能把水再度導回河川,形成第二道防線。故馬太鞍溪橋下游1978年因地制宜以此治水方式設置4處開口堤。

查核點三:光復的開口堤設計從何時出現?砂石場又是何時設置的?

光復的開口堤設計概念於日治時代就已出現

(一)廖桂賢說,根據現有地圖與文獻,開口堤設計概念可追溯至日治時期的古地圖就已出現,但確切建成現今水泥堤防的時間仍待進一步考證。

(二)查核記者檢視「中研院人社地理資訊專題研究中心」網站可找到舊地圖與花蓮光復鄉舊照圖影像。從1948年即可看見現光復堤防與光復2號堤防處的開口堤,且今日的光復2與3號堤防間,當時也還是河道,兩處均未出現任何砂石場;直至1980年時,可見光復2與3號堤防間開始出現砂石場,但光復1與2號堤防間尚未出現任何砂石場。

砂石場則於1980年後才核准設立

檢視經濟部公司登記網站,可知曉兩間砂石場所登記的日期。位於光復2與3號堤防間的政旺企業股份有限公司於民國71年登記核准;位於光復1與2號堤防旁的力泰行則於民國76年核准登記。

首圖來源:經濟部官網