核三延役公投在即,外界關注核三安全及歷年事故,尤其2001年3月18日的3A事件更被指為「那一晚,台灣差點發生核災」。

查核記者檢視核安會獨立調查報告並請專家解析:當晚核三斷電2小時8分鐘,當時4部柴油發電機全壞,但原先就備有第五台柴油發電機,緊急應變後危機解除。當時反應爐溫度已經降到很低,以蒸汽帶動幫浦的冷卻系統功能正常,反應爐散熱並無問題。

專家說,核三318事件是廠區內的緊急事件,也沒有輻射外洩,若以國際核安事件等級來說,應為第二級的「偶發事件」。

核三3A事件是台灣核安史上重大事件,因台電公司有多項疏失,監察院也提出糾正案。專家表示,核能廠有嚴謹的運作規範,任何異常或違規事件都必須據實紀錄,確實找出問題原因並加以改善。

【查核聲明】此查核報告還原核三3A事件始末,有關核能存廢的價值判斷,不在查核範疇。

背景

8月23日將舉行核三廠延役公投。國民黨立委翁曉玲9日在第二場公投意見發表會,代表支持重啟核三方表示,核三廠過去表現不錯,沒有發生什麼重大事故;但台灣綠黨共同召集人甘崇緯在11日的辯論則代表反方立場,宣稱核三廠在2001年曾發生嚴重的3A事故,「依照現行標準是最嚴重的全面緊急事故」。

地球公民基金會日前也在臉書粉專貼文介紹「核三廠全黑事件」,並稱當時外部高壓電源全部斷電,導致反應爐冷卻系統失去動力,而廠內兩部備用的緊急發電機也同時故障。反應爐因無法冷卻、溫度逐漸升高,一旦反應爐溫度過高,使爐水蒸發,可能導致大量輻射外洩,甚至會造成爐心熔毀、發生核災。所幸千鈞一髮之際,工作人員靠著手電筒摸黑作業,在倉庫中找到一台久未啟用的柴油發電機,成功啟動才化解危機。據學者估算,當時反應爐離核災的臨界溫度大約只剩20多度。

地球公民指出,核三廠全黑事件是台灣發生過最嚴重的核子事故,事後監察院也對台電提出糾正。

查核

查核點一:2001年核三廠事故原始脈絡

核三一號機廠內外斷電逾2小時 核安會調查報告提多項疏失

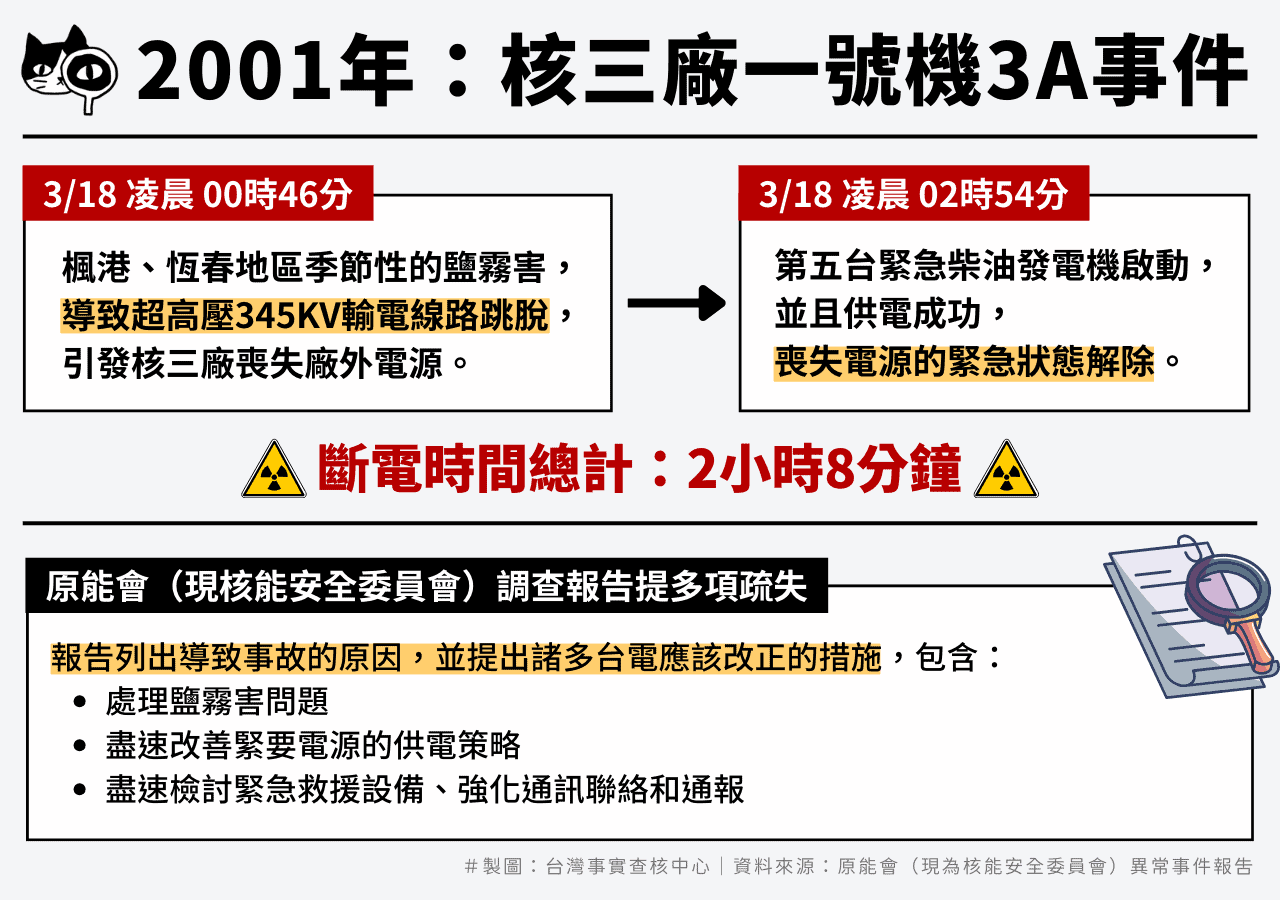

核三廠一號機2001年3月18日發生廠內外交流電源斷電事故,當時的原能會(現為核能安全委員會)針對此事故,發佈異常事件報吿(非急停)。另為確實深入瞭解事故原因,當時的原能會主委委請清大教授陳國誠另成立10人獨立調查團,平行追查事故肇因。

報吿指出,3月18日凌晨0時46分,楓港、恆春地區季節性的鹽霧害導致超高壓345KV輸電線路跳脫,引發核三廠喪失廠外電源。在廠內安全交流電源系統故障,且緊急柴油發電機也無法供電下,造成一號機兩串緊要電源匯流排同時失電,機組進入3A事故。整起事故於當日凌晨2時54分第五台柴油發電機成功供電後解除。

原能會的報告詳細列出導致事故的原因,並提出諸多台電應該改正的措施,包含應該徹底解決核三廠場外輸電線路鹽霧害的問題、盡速檢討改善核三廠內緊要電源的供電策略等,也要盡速檢討緊急救援設備及強化核電廠事故通訊聯絡和通報。

反應器當時停爐21小時以上 爐心溫度相當低 廠內外均無放射性物質外釋

針對大眾關心的反應器安全,報告也指出,3月17日凌晨,一號機因為失去廠外電源停機,即一直處在停機檢查狀態。3月18日事件發生時,反應器已經停爐達21小時以上,爐心餘熱已降至相當低的程度,加上蒸汽驅動輔助飼水泵正常發揮功能,配合蒸汽產生器動力釋壓閥的操作,反應器在事故過程中,均在適當控制下逐漸降溫及降壓。事後觀察反應爐冷卻水洩水槽及圍阻體集水池的水位變化,也顯示反應器冷卻水泵軸封沒有洩漏現象。

報告也指出,根據核三廠放射試驗室5部高壓游離腔的紀錄,可確證電廠在此期間沒有放射性物質外釋。原能會輻射偵測中心在核三廠周圍的恆春、大光、墾丁與後璧湖等地點,都設置高壓游離腔加馬直接輻射監測站,由3月17日至18日期間所測得的偵測數據顯示,核三廠周圍環境的加馬直接輻射劑量率於事件前後無顯著變動,並且均在環境背景輻射的變動範圍內。

輻射偵測中心也派員前往核三廠周圍進行環境樣品的取樣作業,取樣範圍除考慮位於核三廠下風向(西南方向)的大光國小,後壁湖及恆春等較具代表性地點外、並涵括位於不同方位的墾丁、南灣、員工宿舍及核三出水口等。取樣分析結果,均在環境背景的變動範圍內, 顯示此次事故對環境無輻射安全的影響。

查核點二:核三廠2001年事故是「現行標準最嚴重的緊急事故」嗎?

核三3A事件是沒有輻射外釋的廠區緊急事故

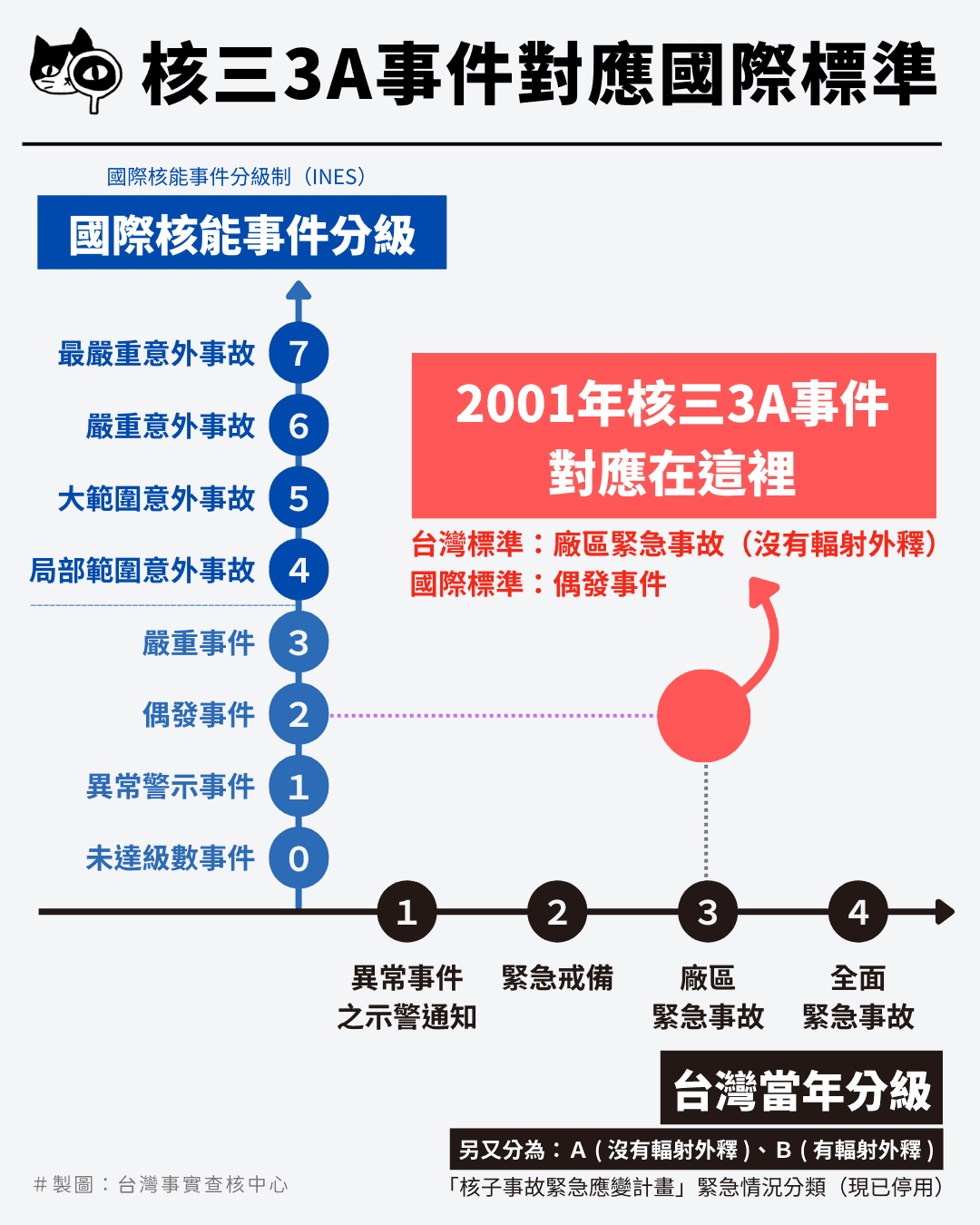

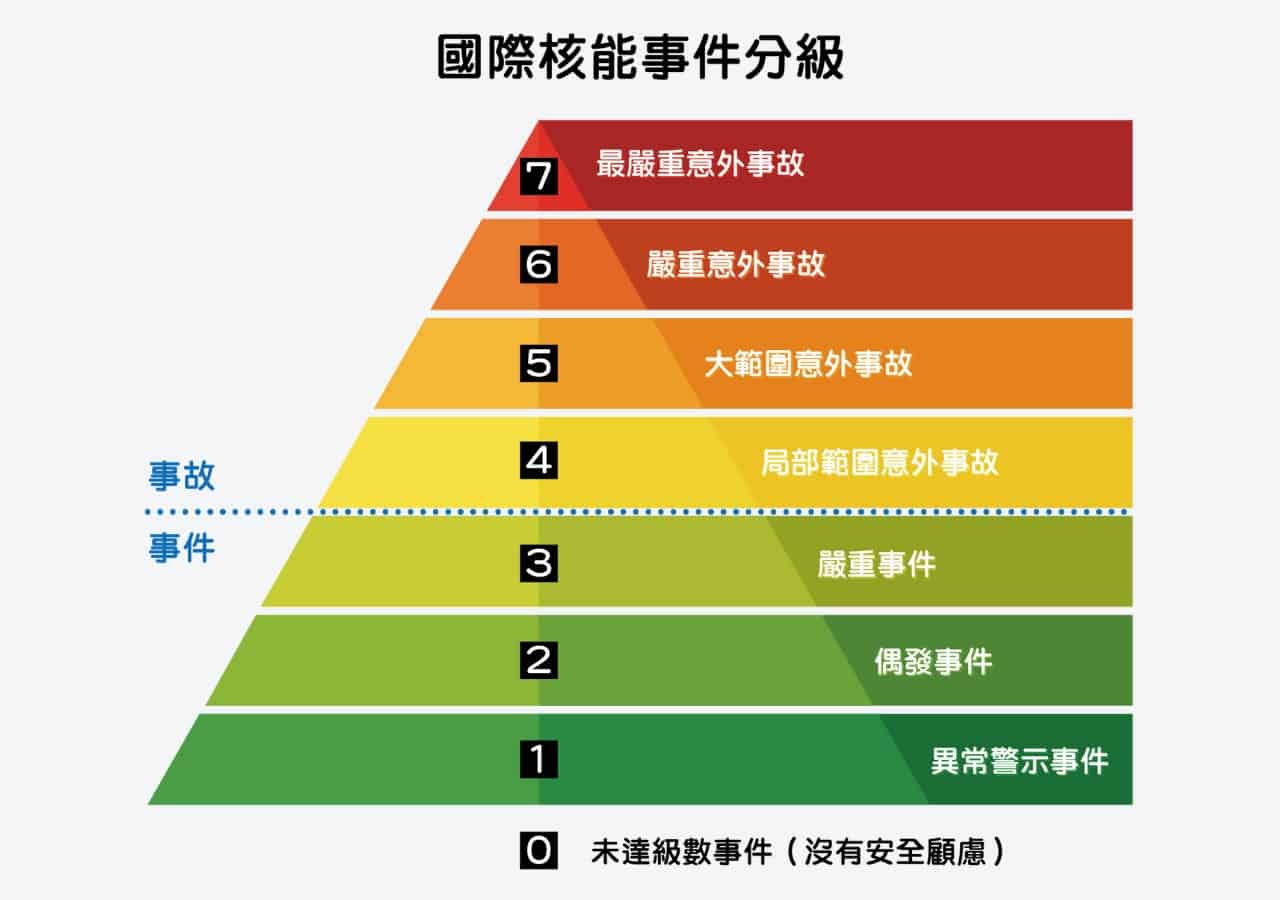

清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏說,國際原子能總署(IAEA)和經濟合作與發展組織(OECD)的核能機構(NEA)訂定「國際核能事件分級制」(INES),將核能事件分成7個等級,較低的1至3級總稱為事件(incidents),較高的4至7級則稱為事故(accidents),無安全顧慮的事件則將為0級(或稱未達級數)。

李敏說,核三廠2001年3月18日發生的事件被定義3A事件,是以前的分類方式,台灣的分類方式和國際核能事件分級的目的不一樣,如果核三318事件要套用國際標準定義,是分在第二級「偶發事件」,而非事故。

台灣已停止適用的「核子事故緊急應變計畫」將核能電廠可能發生的緊急情況分成四類:

(一)第一類緊急事故:異常事件之示警通知

(二)第二類緊急事故:緊急戒備

(三)第三類緊急事故:廠區緊急事故

(四)第四類緊急事故:全面緊急事故

李敏解釋,上述分類的等級,數字愈大代表愈嚴重;另又根據有沒有輻射外釋分為A(沒有輻射外釋)、B(有輻射外釋),核三318事件是廠區內緊急事故,且沒有輻射外釋,因此等級是3A。根據不同的等級,會有不同的應變機制,台灣緊急分類的目的是要「預想下一步會發生什麼事情」;但國際的核能事故等級是考量當下狀況,台灣的分類無法直接對應到國際的標準。

台灣核電廠怕停電 常備5部柴油發電機

李敏說,核電廠反應爐運作時會產生高熱,會需要用水來冷卻,必須靠電力及熱蒸汽帶動幫浦讓水流動,因此每部機組都有2部緊急柴油發電機,每個電廠有2個機組,所以共有4部柴油發電機。但因為台灣核電廠依據國際核電廠安全評估標準發現,台灣是獨立電網,可能會斷電,怕只有四部柴油發電機不夠,因此又加了一部。

李敏說,當時核三事故發生時,發揮關鍵功能的第五部發電機並不是臨時找到,而是本來就有的配置。不過當時設計第五部發電機沒有自動投入電力,因此廠區員工需要手動投入,又花了一些時間,事件後檢討就改成自動投入。

雖停電仍有蒸汽帶動冷卻水 反應爐散熱無虞

此外,李敏說,雖然當時電力供應出現問題,沒辦法帶動冷卻水,但是以熱蒸汽帶動「一直都是好的」,事發當時反應爐的散熱正常,「是百分之百安全的」。

網傳說法稱當時爐心溫度距離核災僅剩20多度;查核中心詢問時任核三廠長的陳布燦,他表示,當時反應爐蒸汽散熱系統沒有問題,爐心溫度並無異常。

李敏解釋,電廠運轉會即時監測壓力跟溫度,在當時的壓力與水溫下,冷卻水仍然是液態,可能再差20多度就會沸騰,但是冷卻水開始沸騰不等同於核災。冷卻水沸騰,代表水會慢慢燒乾,水少到一定程度,燃料棒沒有被水覆蓋、熱就無法移除,就會讓事故進一步惡化。

李敏說,冷卻水的總量很大,要蒸發到燃料棒裸露要經過一段時間,即使燃料棒已經裸露,也不代表馬上有危險或事情已經無可挽回。冷卻水沸騰當然是一個重要的訊號,當然不希望這件事情發生,但絕對不是傳言所稱「只差20幾度就陷入危險」。

李敏也說,發生斷電事件當然是一件大事,工作人員必須盡快想辦法恢復,以免後續發生更大的故障。當時福島核災,第一時間也是靠蒸汽帶動系統散熱,撐了一天之後才發生更大的問題,不宜直接將核三318的狀況稱為「差點發生福島核災」。

查核點三:監察院糾正案及核三廠歷年事故紀錄

核三3A事件發現多項疏失 監察院提糾正

核三318事件茲事體大,從原能會的報告可知有多項待改進的疏失;監察院也提出糾正,認為台電對核三廠出口線路鹽霧害污染情況疏於觀測及清洗,導致聯外超高壓線路陸續跳脫;又因保護電驛協調不周、緊要匯流排供電策略欠周延,及柴油發電機保養維護未盡確實等因素,導致多重備援電源均未能發揮作用,造成驚駭社會、歷時二小時零八分之核三廠「廠區緊急事故」事件。

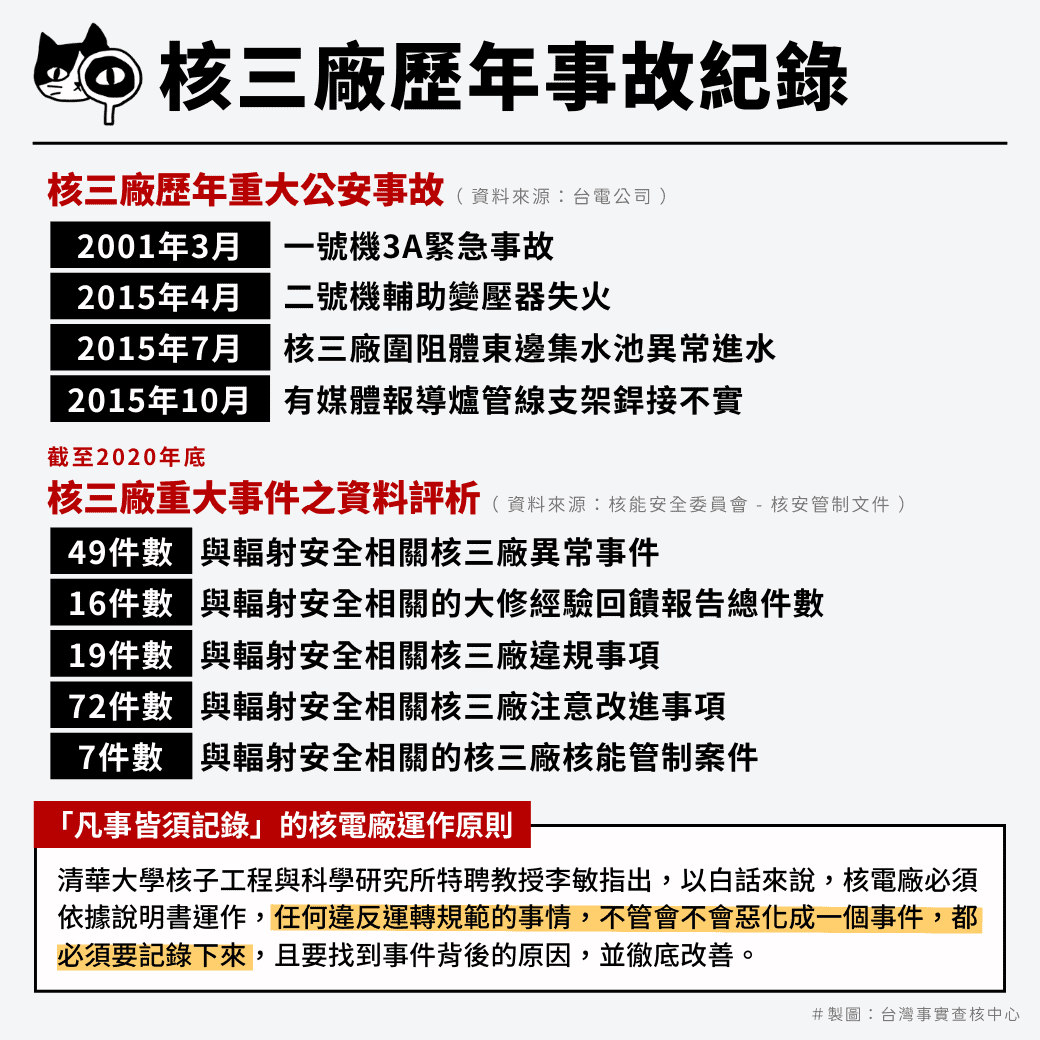

根據台電公司整理的核三廠歷年重大公安事故,除了2001年的3A事件,2015年4月也發生二號機輔助變壓器失火事件、同年7月發生核三廠圍阻體東邊集水池異常進水事件、 2015年10月另有媒體報導反應爐管線支架銲接不實事件。

檢視核能安全委員會官網核三廠第三章【設施運轉歷史及曾發生的重大事件與其影響】亦可知,截至109年12月底,與輻射安全相關核三廠異常事件共49件;與輻射安全相關的大修經驗回饋報告總件數共16件;與輻射安全相關核三廠違規事項共19件;與輻射安全相關核三廠注意改進事項共72件;與輻射安全相關的核三廠核能管制案件共7件。

李敏說,核電廠的設計有一個重要的規範,白話說就是「使用說明書」,必須依據說明書運作,任何違反運轉規範的事情,不管會不會惡化成一個事件,都必須要記錄下來,且要找到事件背後的原因,並徹底改善。

補充資料

「國際核能事件分級制」(INES)

根據核安會說明,國際核能事件分級制使用三種不同的準則劃分事件等級,三種準則分別是「人與環境」、「輻射屏障與控制」與「深度防禦」,其中僅有第一種「人與環境」準則會對民眾有直接的影響。當核能事件發生後,即以三準則分別評估事件等級,再選擇其中級別最高的做為該事件的等級。