日前中國醫藥大學附設醫院醫師的文章「台灣全民健保瀕臨系統崩潰」登上權威期刊《The Lancet》(刺胳針),引起社群熱議,媒體也跟進報導。實際上,投書提到的健保及護理人力流失、衛福部官員失言皆有此事,且可受公評;但投書引用的多項數據有誤或來源不明,中國附醫已要求期刊撤稿。時隔多日,部分媒體尚未修正錯誤內容。

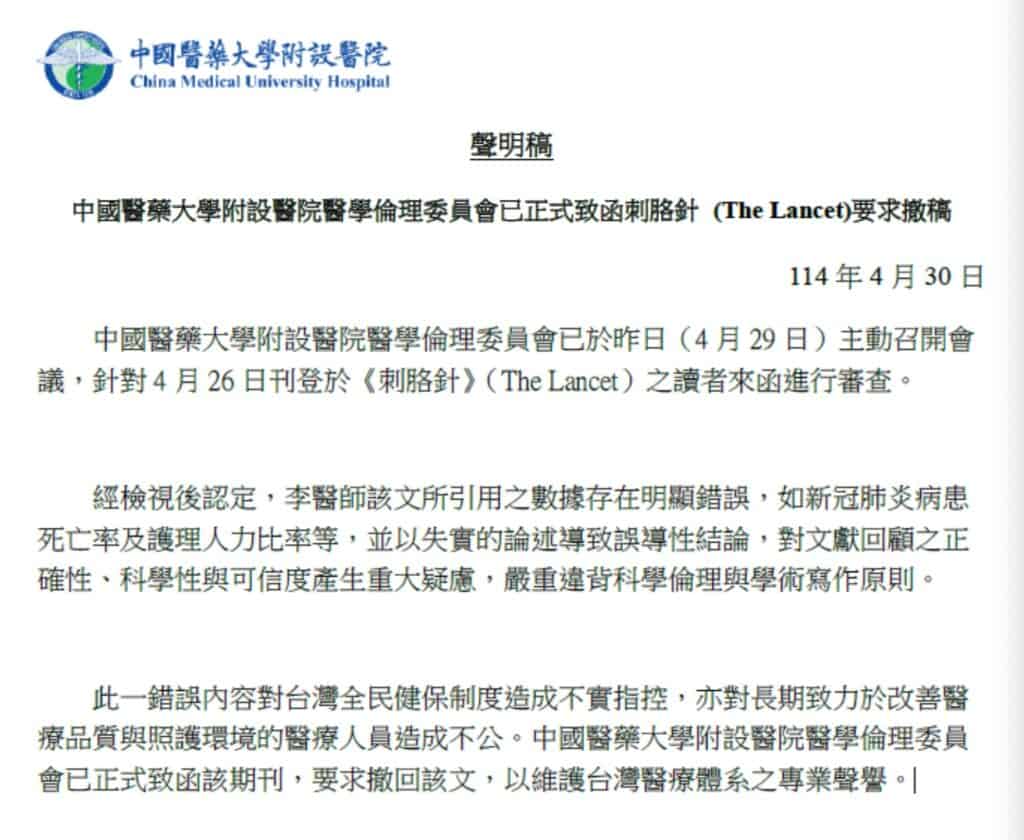

一、針對醫師投書《The Lancet》,中國附醫於4月26日、4月28日兩度發布聲明,承認投書內容有誤,並稱中國附醫醫學倫理委員會已正式致函刺胳針要求撤稿。

二、投書內容錯誤之處包含:錯植台灣Omicron疫情死亡率、引述來源不明的護病比、薪資等數據。

專家也指出,投書欲以特定期間的疫情狀況與他國比較,實際上不同國家疫情嚴重性、發生高峰的時間及醫療環境不同,難以一概而論;除此之外,全世界目前面對後疫情時代的醫療院所壅塞問題,並非台灣獨有,以護病比等資料推論健保崩壞,證據較為單薄。

三、專家指出,此篇文章並非「原著論文」,而是讀者投書(letter或correspondence)。投書沒有外審機制,此類未經同儕審查的內容,屬於證據等級較低的「專家意見」。

四、雖投書內容多處錯誤,但其提及台灣醫療環境危機、檢討健保制度、護理人力流失和衛福部官員諷刺回應急診醫師等事件,則有事實基礎。台灣急診醫學會及台大醫院院長吳明賢、前衛生署長葉金川等人,都曾針對健保議題發聲。

護理專家也說,近年醫院的護理人員比例明顯下降,轉往長照等其他單位,護理人員每年流失率約10%-12%左右,近兩年也比過去高。

綜上所述,投書內容有部分事實基礎,但引述數據多處有誤或來源不明,中國附醫已要求期刊撤稿,部分媒體尚未更正錯誤報導。因此為「部分錯誤」訊息。

背景

2025年4月26日,權威期刊《The Lancet》(刺胳針)刊登一篇由中國醫藥大學附設醫院李景行(Jing-Xing Li)、許漱白(Shu-Bai Hsu)撰寫的「台灣全民健保瀕臨系統崩潰」(Taiwan’s national health care on the brink of systemic collapse)文章。

社群平台臉書開始出現相關討論,也有醫師發文稱「醫學第一名的期刊刺胳針發表討論台灣健保下醫療崩壞!急診壅塞!」,引發多家媒體轉載。事件也引起醫界熱議,有醫師發文稱該文章並非研究,僅是投書,且附件有誤,內容提及新冠疫情住院死亡率也與事實不符。

查核

查核點一:該投書有哪些內容錯誤?

中國附醫坦承投書內容有誤 要求期刊撤稿

中國附醫4月26日當晚即發布聲明,承認內容提及台灣新冠住院病人死亡率、及護理人力數據均有誤。中國附醫4月30日又再發聲明指出,中國附醫醫學倫理委員會主動召開會議,李醫師文章引用數據存在明顯錯誤,以失實的論述導致誤導性結論,已正式致函《刺胳針》要求撤稿。

投書誤讀數字,將研究變異株比例的數字錯稱為2022年Omicron住院死亡率

(一)檢視投書內容,內文提到「2022年Omicron疫情高峰時,台灣住院新冠患者的死亡率為58.2%,而日本僅為12.5%。」並附上來源。來源為一篇由長庚醫院在 《Infection and Drug Resistance》刊登的研究,研究題目為「感染 Alpha 和 Omicron 變異株的重症 COVID-19 患者臨床特徵和死亡結果比較」。

檢視原始研究提到「58.2%」處,實為該研究住院的重症病患中,Omicron病毒株者所佔比例,不是指死亡率。研究提到,110名重症住院的患者中,為Alpha變異株者為46 名(41.8%);Omicron變異株者為64 名(58.2%)。

(二)疾管署發言人羅一鈞表示,投書內容的58.2%並不是住院死亡率,而是研究中Omicron病毒株者佔所有收案對象的比例。根據全國的統計資料,2022年新冠致死率為0.16%,同期日本的致死率為0.2%,台灣沒有高於日本。

羅一鈞說,不管是住院死亡率或重症死亡率,都可能因為定義不明而影響計算,且各國也沒有統一的計算方式,難以跨國比較。

(三)投書內容宣稱2022年Omicron疫情期間日本住院新冠患者的死亡率為12.5%,查核中心以關鍵字檢索數據來源,找到一篇2020年的研究。該研究提及當時日本新冠重症死亡率為12.5%,這是針對2020年第一波新冠疫情的數據,也與長庚醫院2022年研究背景不同。

世界衛生組織及台灣皆未對急診護病比有相關規範,投書數字來源不明

(一)查核中心採訪中華民國急重症護理學會理事長、中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事林綉珠。林琇珠表示,台灣針對急診並沒有護病比規範,世界衛生組織也沒有對此提出建議,一般來說護病比適用一般病床和病房。

(二)查核中心檢索世界衛生組織官網,沒有找到針對急診護病比的相關資料,也無世界衛生組織建議的相關資訊。

投書稱台灣每萬人僅有62名護理人員,實為83名

(一)投書內容數據來自統計網站「Statista」,其引用2021年數據,英國、美國及日本每萬人確實為87、120及121名護理人員,不過,統計圖表上沒有台灣資訊。

(二)根據中華民國護理師護士公會全國聯合會最新統計,2024年12月護理人員執業人數共193,876 人,分別為護理師177,728人(91.7%) ;護士16,148人(8.3%)。

以台灣人口約2,350萬人計算,每萬人有83名護理人員(193,876÷23,500,000×10,000≈82.5);每萬人有76名護理師(177,728÷23,500,000×10,000≈75.6)。不論是以護理師、或是護理人員總數,皆非投書所稱每萬人62名護理人員。

投書稱醫護人員近20多年實質工資下降18% 數據來源不明且與實情不符

(一)該投書提及醫護人員工資時,引用一份PwC會計師事務所2023年的簡報「投資醫療保健 台灣醫療保健成果和支出回顧」,此文主要是以台灣醫療成效與他國相比;但檢視內容,該簡報沒有提及醫護人員實質工資下降18%的數據。

(二)林綉珠說,投書提到薪資比較的基準不明,且因應護理人力流失,近年持續爭取護理調薪、留人,薪資不至於如傳言所稱會有大幅下降情況。只是,護理人員薪資漲幅是不是相對其他行業成長較少有待思考。

(三)查核中心使用勞動部職類別薪資調查動態查詢系統數據,並以經濟部統計CPI(消費者物價指數)資料,計算護理人員實質經常性薪資,2023年7月護理人員實質薪資為47,387元;2003年7月護理人員實質薪資為42,247元,增加約12.16%,並非下降。

查核點二:專家解析

(一)台大公衛學系教授陳秀熙5月8日受訪時指出,此篇投書除了引用錯誤的新冠Omicron疫情死亡率,另一個問題是,欲以台灣數據與日本對比,但實際上難以比較。因為不同國家的疫情狀況、發生高峰的波段不同、醫療環境也不同,難以放在同一個基準點衡量。

例如,台灣新冠疫情前期,在Alpha跟Delta時期幾乎是零感染,後續爆發社區感染後,住院率自然上升;而歐美國家,從疫情前期就病例暴增,Alpha等病毒株造成住院率高達70%-80%,到了Omicron時期,住院率自然會下降。因此投書意圖以台灣特定階段的住院死亡率與他國疫情狀況相比,也是不正確的比較方式。

此外,陳秀熙說,台灣人口老化、醫療需求增高,加上全球在後疫情時期都出現醫療院所壅塞,這些問題並不能完全歸因於台灣護病比等數據,投書引護病比資料做為全民健保系統崩壞證據,其實也是過度推論。

(二)台灣實證醫學會名譽理事紀景琪受訪時表示,《The Lancet》是很權威的期刊,對全球公共衛生議題都很關注。如果研究人員以「原著論文」投上《The Lancet》,難度很高,必須要是非常大規模的研究,且會有期刊的層層把關及外審專家的同儕審查;但如果是讀者投書(letter或correspondence),難度就沒這麼高,如果剛好投書的議題是The Lancet關心的領域,就有可能投上。

紀景琪說,投書又可分為兩大類,第一類是若有需要大眾關注的公共衛生議題(如健保危機),研究者投書呼籲大家重視;另一類是如果對期刊刊登的研究有不同的意見,也可以投書。讀者投書沒有外審機制,可能是The Lancet內部的編輯確認就會刊登。此類未經同儕審查的內容,屬於證據等級較低的「專家意見」。

(三)檢視《The Lancet》網站,期刊內容主要分成4部分:原創研究、評論與報吿、意見以及新聞與討論。網傳的投書內容屬於「新聞與討論」中的Correspondence,用於發布讀者對Lancet期刊上發表的內容或讀者普遍感興趣的其他主題的相關思考,以投書作為與作者交流的平台。網站也說明,「新聞與討論」的內容,普遍不經過同儕審查。

補充資料

台灣健保與醫療人力現況

《The Lancet》該篇投書雖有錯誤引用數據、不當推論等學術疏失,但其提及台灣醫療環境危機、檢討健保制度、護理人力流失和衛福部官員以輕蔑、諷刺回應急診醫師等事件,則有事實基礎。

台灣急診醫學會今年2月發布政策聲明,台灣急診壅塞達到前所未有的嚴重程度,若問題不解決,將引發急診醫護大規模離職、削弱醫療體系的承受力,對病人安全造成嚴重影響。他們要求政府採取有效措施,從病房管理、健保給付調整、護理人力配置等方面著手。台大醫院院長吳明賢也屢次針對健保議題發聲(連結一、連結二)。他擔憂健保制度給付不合理、資源錯置,沒有著重在「急、重、難、罕」的給付上,住院病房給付也不足,難以留住醫護人力。

今年是健保施行30週年,前衛生署長、公衛專家葉金川2月也在臉書發文,健保制度已經過了賞味期,最初設計的基期是25年,理論上到2020年就應修法,因各種原因撐到現在,但就像食品過了賞味期,拖越久,問題越大,有人斷言,健保不改革,一定撐不過2030年。他並呼籲,健保「不能再包山包海」,收入和支出的雙重改革迫在眉睄。

急重症護理學會理事長林綉珠說,台灣護理人員總數雖無下降,但是醫院的護理人員比例明顯下降,醫院護理人員在壓力之下,會轉往長照、學校或其他公共衛生單位,以職場分布來看,過去待在醫院的護理人員比例,可以達到約65%-66%左右,但從2022年降到64%、目前是63%,事實上降一個百分比就差很多。

林綉珠說,醫院的護理荒是全面性的,護理人員每年流失率約10%-12%左右,近兩年又比過去高。當一般病床護理人員離職多、病房開不出來,病人就會壅塞在急診,同時也增加急診護理人員的負擔,也會造成急診護理人力流失。

台灣護理薪資狀況

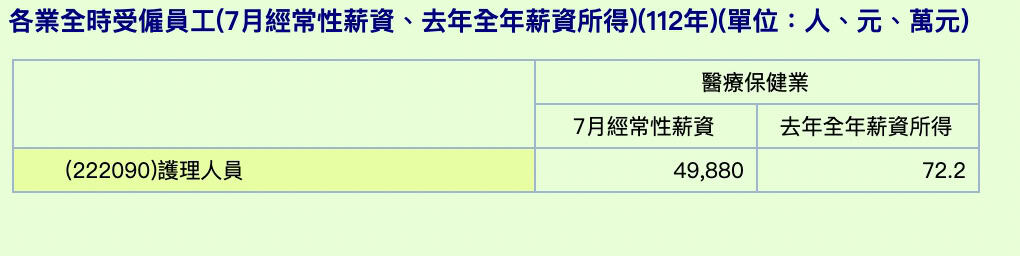

查核中心以勞動部職類別薪資調查動態查詢系統,查詢112年全國「護理人員」的「7月經常性薪資」及「去年全年薪資所得」可得知,「醫療保健業」的護理人員經常性薪資為49,880元,年薪72.2萬元。

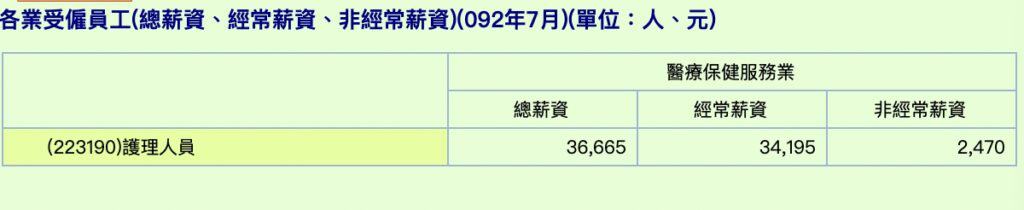

以系統最早可查詢年份2003年7月資料來看,「醫療保健業」的護理人員經常性薪資為34,195元,總薪資為36,665元。

查核中心計算實質經常性薪資,護理人員實質經常性薪資近20年增加約12%。實質經常性薪資計算方式為名目薪資除以消費者物價指數(CPI)乘以100,根據經濟部統計資訊,2023年7月CPI為105.26;2003年7月CPI為80.94,計算出2023年7月護理人員實質薪資為47,387元;2003年7月護理人員實質薪資為42,247元,增加約12.16%,並非下降。