經典老照片「牛車拉電腦」在哪拍?OSINT調查帶你回望老台北街景

記者/馬麗昕、陳璽安;美編協助/卓育麟

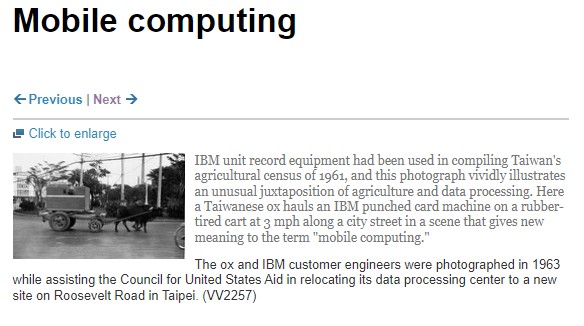

1963年,一台牛車運送大型計算機電腦,穿梭在台灣街頭,這裡面有多少故事?

網路流傳一張1960年代的「牛車拉電腦」黑白照片,它的身世撲朔迷離。有人說照片在基隆到新竹路上、有人說在台中糖廠,也有人說在台北街頭,網路討論度高,照片位置至今無人能解。

為了找尋照片的實際位置,揭開照片的真實故事,查核記者運用Osint技術,從航照圖、老地圖,比對Google街景定位等,翻找歷史照片資料庫、採訪專家。

最終終於揭開照片的謎題:照片實際位置是今日中山南路、愛國西路、羅斯福路交叉路口,是今日北市大附小東南側人行道一帶,但照片的面貌與現今的景象全然不同,左側建築的殘影仍能從Google街景影像中找到。

在調查的過程中,我們發現,牛車的搬運路線與以前的行政院美援運用委員會搬遷歷史有關。這張照片不只搭載一台現代電腦,更承載著台灣接受美援歷史,以及台北曾有的樟腦業發展。

一張照片的多重宇宙敘事:台糖、交大、IBM誰說的對?

首先調查照片的拍攝源頭及背景,卻發現照片有多個敘事腳本,每個版本的地理位置差異極大。

有的故事說這是台灣的第一台真空電腦,於1963年由交通大學採購,從基隆搬運自新竹交大。陽明交大也以此張照片,在2023年4月打造一座牛車拉電腦雕像。

也有其他故事說,這是1957年,牛車拉著IBM電腦進入台中月眉糖廠的珍貴畫面,月眉糖廠仍高掛著這張照片。

最多版本則是說,這張照片是1963年美援會(行政院美援運用委員會)改組為經合會(國際經濟合作發展委員會)時,以牛車將電腦搬運至位於「羅斯福路」的新大樓。

由於不同版本的故事都提到,牛車搬運的是「IBM電腦」,以此為線索追溯,找到IBM官網對此張照片的介紹網頁。

IBM官網的說明指出,1963年時,照片中的這頭牛與 IBM的工程師,協助「美援會」將數據資料處理中心遷至台北羅斯福路的新大樓。

牛車搬遷路線初查:照片與美援會搬遷有關

為了確認牛車辦運的路線,記者考察了美援會辦公室的變遷歷史。1948年行政院成立美援會,負責管理、運送美援物資,隨著美援時代的結束,美援會在1963年後改組為經合會,幾次更迭後,現為國發會。

根據國家文化記憶庫記載,1963年之前,美援會數據處理中心辦公室皆位於「台北聯合大樓」內。當年的台北聯合大樓位於寶慶路和重慶南路一段的交界口,鄰近二二八公園,也就是現今國發會辦公大樓位置。

接下來的關鍵問題是:1963年美援會改建時,是否有將數據處理中心辦遷到羅斯福路?

記者找了2個歷史資料交叉比對:

根據國家文化記憶庫記載,1963年時,在經合會的捐資下,成立「財團法人中華資料處理中心」,1967年正式更名為「財團法人中華電腦中心」。這裡的中華資料處理中心,很可能就是IBM網站說明的羅斯福路上的「data processing center」。

再來,一位台裔科技業工作者Aice Liu在科技網站「ICT Works」的一篇文章,回憶媽媽在美援會數據中心工作回憶,正巧紀錄下當年牛車搬運電腦的過程。

她的母親回憶:「當我於1961年3月開始工作時,資料處理部門是一棟小型建築,現在這是一棟全新的5層建築,舊大樓距離羅斯福新址約2英里。由於距離短,大型搬家卡車裝卸被認為是浪費,而且城市街道很狹窄。因此,在搬運過程中,使用廉價的牛車一次一件地搬運 IBM 設備。

我記得他們是在週末搬家的。我們很失望周末的休息日少了一天。然而,要稱呼其為移動的電腦並不準確,但這仍然是一幅非常有趣的歷史畫卷。」

從這些歷史資料,和網友母親的口述回憶,拍攝地點縮小至一定範圍,更可以合理推測這張照片的拍攝地點,就是從位於寶慶路/重慶南路一段的台北聯合大樓,到羅斯福路一段之間。

舊時代的標記 尋找60年代的台北煙囪

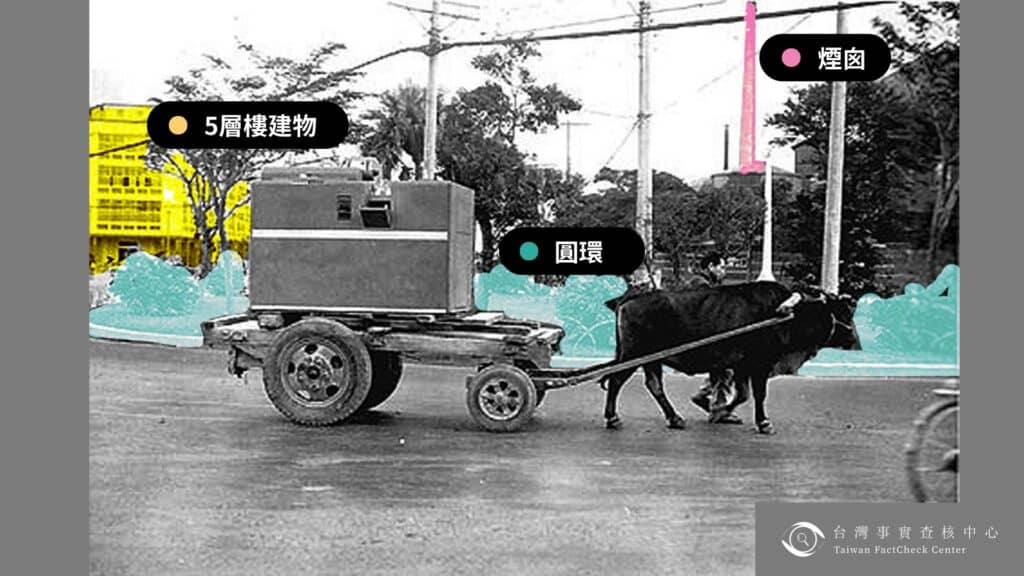

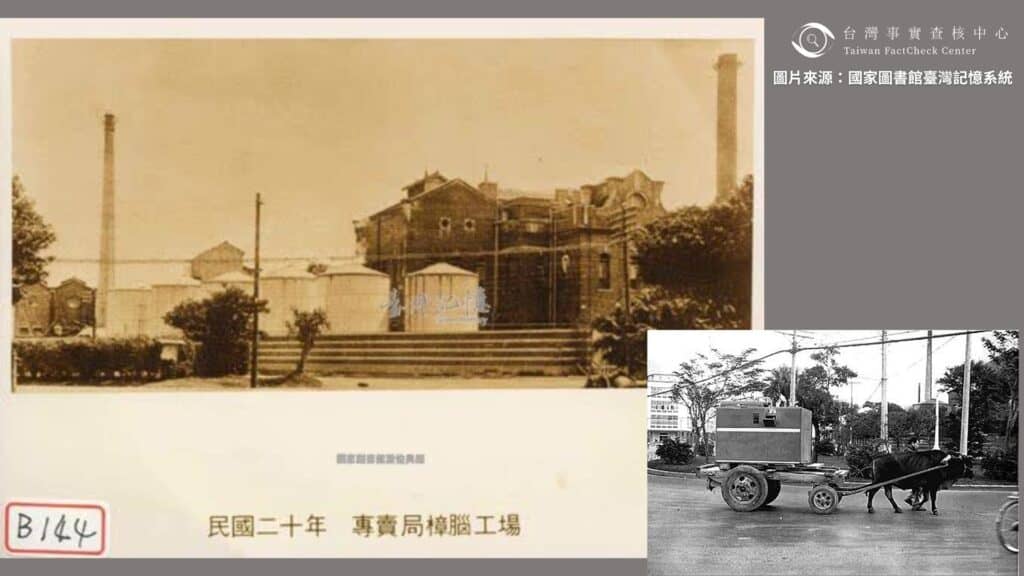

確認完照片的情境脈絡後,地理範圍縮限至台北西區,大概是從重慶南路一段到羅斯福路一段之間。觀察照片可知,牛車正經過一個圓環或是一個公園的轉角,隱約可看到背後的建築,推測圓環或公園的規模不會太大;左邊則是約5層樓高、每層樓有5面窗的建築;右邊則是有高高豎立的煙囪。

左側建築、右側煙囪、中間圓環,這3個地理資訊將是找到地點的關鍵。首先,1960年代的重慶南路一段至羅斯福路一段,哪裡可能有煙囪?

調查後發現,從重慶南路一段的台北聯合大樓走到羅斯福路可能會有2座大煙囪。

一座位於台大醫院西址鍋爐室旁(現台大醫院西址院區);另一座位於較南邊的專賣局樟腦南門工場(現改為台灣博物館南門館)。

記者以Goole街景檢視煙囪被拆除前(2017年前)的周邊街景,發現周圍大部份都被台大醫院的建築所遮蔽。另透過國家文化資產網保留的台大醫院煙囪照片,也可看到台大的煙囪被醫院的其他建築與周邊的樹木所遮掩,很難在周圍以肉眼觀察到醫院內部的煙囪。

台大醫院周邊,僅中山北路上可看到未被台大醫院建築遮掩的煙囪,但該路口的地理特徵與牛車照片並不相符。

此外,搜尋國家文化記憶庫、國家圖書館「臺灣記憶」資料庫、台大圖書館「臺灣舊照片資料庫」等資料庫,以及多本有關台北歷史復刻建築相關的攝影集與畫冊之後,發現牛車照片與台北聯合大樓、台大醫院周邊的建築之風格不符。

因此記者初步推斷,此照片的煙囪並不是台大醫院的煙囪。

退居時代舞台的南門工場煙囪

接著,往南走到1960年代的南門工場,位置位於現今的愛國西路、羅斯福路轉角。

南門工場是日治時期成立的樟腦工場,由台灣總督府建於1899年,位於台北市南門外,是日本時代台灣唯一的公營樟腦加工廠,戰後陸續改名但仍有營運,直到1967年停工廢場。現則轉型為台灣博物館的南門館。當年的煙囪、工場早已拆除。

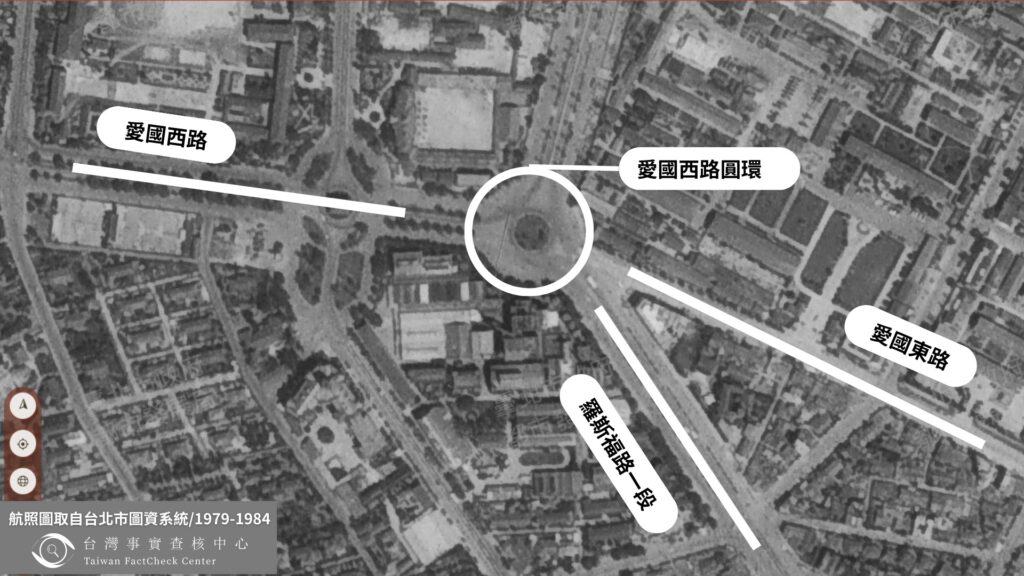

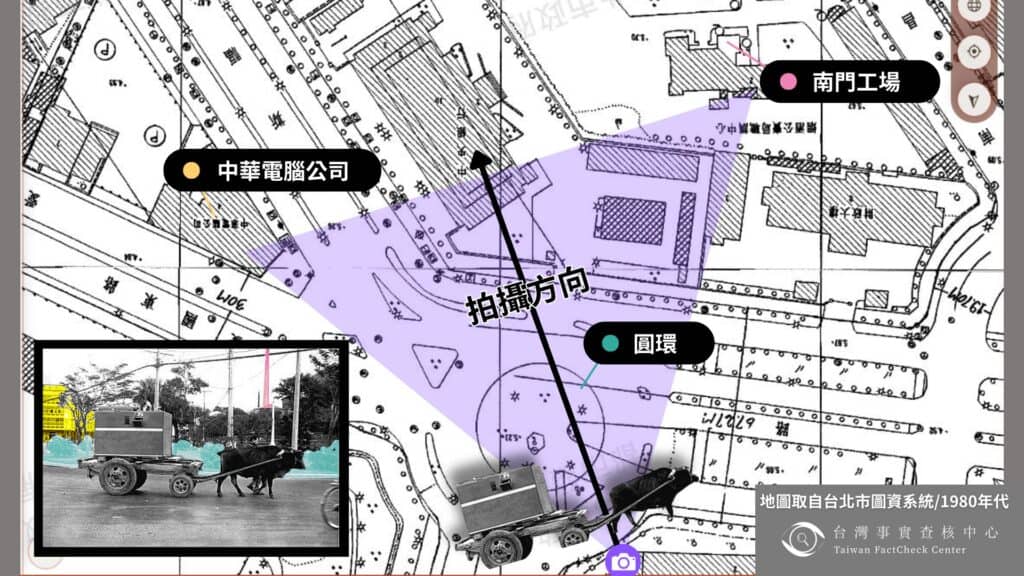

為確定南門工場在1963年代周邊的地理狀況,記者運用台北市歷史圖資展示系統,找到1963年的航測影像。驚奇地發現,在現為台北市愛國東路、愛國西路及羅斯福路的路口,當時確實有一個圓環。

根據此圖資系統,這個圓環至少在1905年就已存在,「1979至1984的航測影像」中仍能看到它的身影,不過1986的航測影像顯示圓環已被拆除。以相對位置來說,這個路口是可能看得到南門工場的煙囪。

由於南門工場已被拆除大半,煙囪也不復存在。記者大範圍搜尋南門工場的老照片,找尋角度、位置相符的建築或街景。

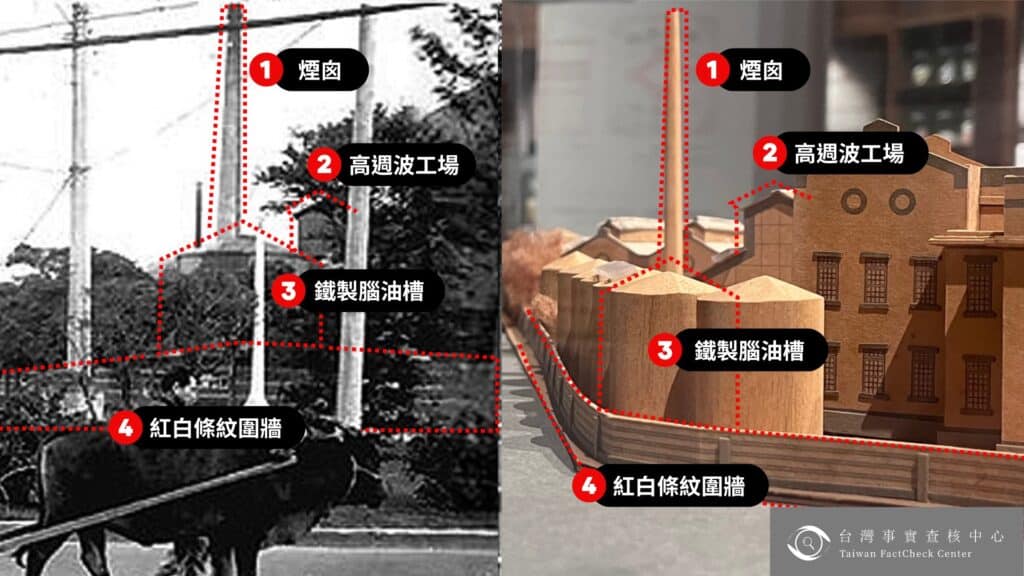

終於在臺灣記憶資料庫中找到一張拍攝於1931年的老照片「專賣局樟腦工場」,其中的煙囪與建築特徵與「牛車搬運電腦」的背景相符。

看著這張80年前的泛黃老照片,好像找到答案了,這張照片很有可能就是在南門工場前拍攝。

臺博館副研究員林一宏也證實了記者的推測。他指出,這張老照片的拍攝地點在今日中山南路愛國西路、羅斯福路交叉路口,偏西北側,是今日北市大附小東南側人行道一帶。

「1963年時,此路口設有圓環,推測牛車向西南前進,正繞行圓環中。」林一宏也告訴我們當年的建物景色。

他說,照片中央有鐵製腦油槽、第二蒸餾工場的煙囪、紅白相間的磚造圍牆,以及最右邊尖形山牆的高週波工場等,都是省樟腦廠東北廠區的的特徵。

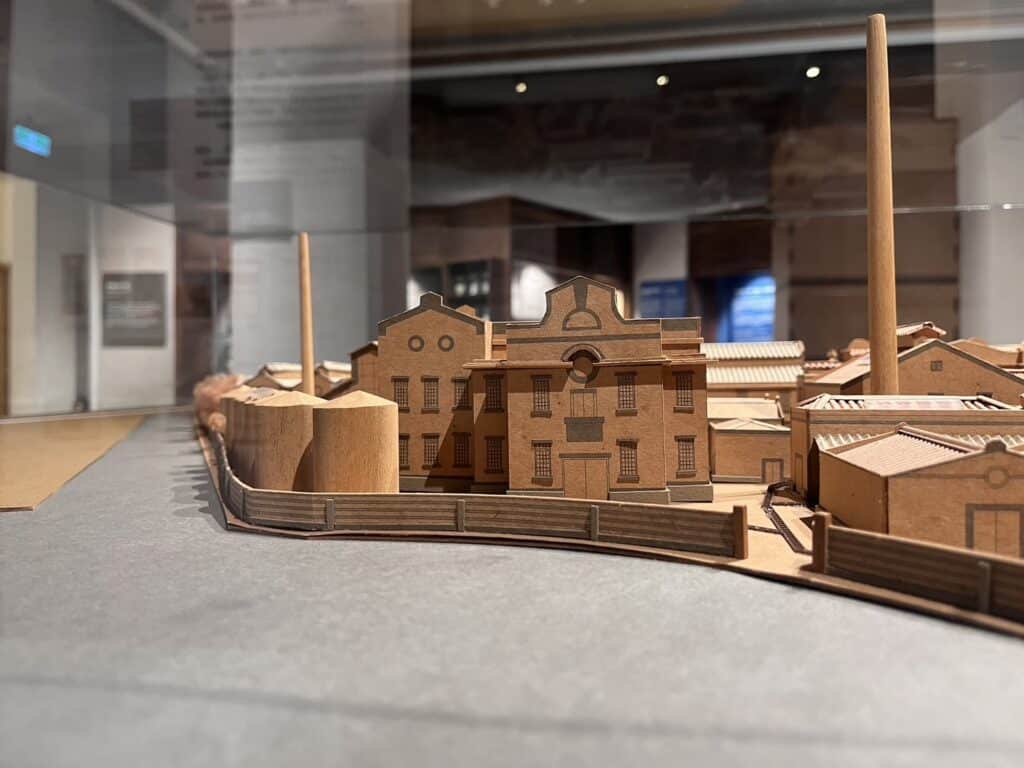

台博館南門館也還原了1927年的南門工場,保留下當年的建築樣貌,目前展示在南門館內。

Google街景保留的建築身影

目前可以確認牛車照片中的右側煙囪就是當年的南門工場煙囪。但是,左側建物呢?

根據台北市歷史圖資系統,其保留一份1980年的台北地形圖。地形圖中可以看到,南門工場大部分建築已拆除,另蓋中央銀行大樓取而代之。但是,在其對面,位於羅斯福路的第一棟建築名為「中華電腦公司」。

根據國家文化記憶庫,1963年經合會籌資建立中華數據資料處理中心,1967年更名為中華電腦中心,且從地理位置比對,可以知道牛車照片左側的建築很有可能就是這棟「中華電腦公司」,也是牛車搬運路線的終點站。

中華電腦中心如今也改名為財團法人地理資訊中心。

地理資訊中心也告訴記者,牛車拉電腦照片中左側建築是地資中心的前身,當年稱為中華電腦中心,就在羅斯福路一段一號。但此棟建物在多年前已拆除,如今已不存在。

記者嘗試找尋中華電腦中心當年的影像。沒想到,Google歷史街景,竟保留著建築身影。

2009至2016年的街景,愛國東路與羅斯福路口仍可看到一棟5層的建築,建築的高度與方位,與牛車照片中左側的建築幾乎一樣,而右側就是當年的南門工場的位置。

但到了2017年,Google街景顯示該棟5層建築已被拆除。

儘管現在建物消失,但Google街景仍保留下當年建物的身影,保存著台北歷史街景記憶。

消失的愛國西路老圓環

現今的愛國西/東路接羅斯福路口,如今是一個多車道寬路口;但在1960年代該路口實際上是一個小圓環,舊稱愛國西路圓環。大約在1926年建設,1981年拆除消失。

對於這座圓環的身世,臺博館研究員林一宏協助查找國史館臺灣文獻館的臺灣總督府專賣局檔案。

最早在1921年8月,臺北市發布市區改正,擬於南門工場週邊劃定圓環、擴充道路,1922年的臺北市地形測量原圖中已能看到圓環,而從南門工場的相關配置圖,可知圓環道路是在1926至1932年間拓寬完成。

林一宏也提供1981年的《聯合報》報導剪報指出,為改善交通,臺北市政府工務局新工處於1981(民70)年8月3日動工拆除圓環,預計於10月10日竣工。

可知此圓環於1981年10月完全消失,存在時間為1922至1981年。

穿越之旅結束 老照片永存記憶

記者一路跟著牛車從重慶南路一段的台北聯合大樓出發,從舊的美援會辦公室,搬遷到位於羅斯福路新的數據資料處理中心。沿途經過228公園、愛國西路圓環、南門工場,最後走到羅斯福路一段的中華電腦中心,查核歷程暫告一段落。

從上述的查證過程得知,照片中的左側建物就是美援會結束後,由經合會籌資的中華數據資料處理中心,中間是愛國西路小圓環,右側大型煙囪是南門樟腦工場。

然而,沿路的景色風光變化大,如今的愛國西路/東與羅斯福路交接口,早已是車水馬龍的重要路口,再也看不到照片中的建物、煙囪、馬車。此外,台灣也早已脫離美援時代。

「牛車拉電腦」照片象徵著台北從舊時代跨越新時代,激發出的新舊衝突感,卻也記錄下1960年代的台北身影,永存台北街頭記憶。

查核後記:也有走錯路的時候…錯把圍牆當階梯

查核這張老照片沒有這麼簡單,記者也曾經一度想放棄,也走了不少冤枉路。

例如,在一開始檢視老照片時,記者隱約看到,圓環中間有「紀念碑」與「階梯」,因此一度以「紀念碑」為線索,查找資料庫中的相關影像。對此,臺博館副研究員林一宏說,圓環中央確實曾經有銅像或紀念碑,但尚未找到紀念對象。

但對於「圓環中可能有階梯」,這個判斷就錯得誇張了。當記者看到1931年的老照片「專賣局樟腦工場」,才發現這個「階梯」並不在圓環中間,而是南門工場的一部分,但當查核記者前往臺博館看南門工場復原建築模型時,卻又找不到這個「階梯」。

直到看到林一宏副研究員的照片,才恍然大悟,原來所謂「階梯」其實是「紅白相間的圍牆」,但因色調以及拍攝角度,使我們錯把圍牆當階梯。

林一宏提供臺博館典藏照片,是1927年以前從南門工場的東北側拍攝,可以清楚看到廠區內的2支煙囪,左邊小的為直火蒸餾工場的,右邊大的是鍋爐室的;而那座被看錯的圍牆,在這裡清清楚楚就是一座無法被誤會的圍牆。